Immaginate di essere uno scienziato che studia il clima da decenni. Avete visto i dati, conoscete le tendenze, sapete che i ghiacci polari si stanno riducendo anno dopo anno. E poi, un giorno, i satelliti vi dicono qualcosa di incredibile: l’Antartide sta ingrassando. Non metaforicamente, letteralmente. La calotta antartica ha guadagnato massa per la prima volta dopo vent’anni di perdite continue. È successo davvero, e i numeri sono impressionanti: 200 miliardi di tonnellate di ghiaccio in più.

Un fenomeno che ha colto di sorpresa anche i ricercatori più esperti, abituati a vedere solo grafici in discesa quando si parla di ghiacci polari. Ma dietro questa buona notizia, dicono, si nasconde una storia molto più articolata.

Quando i satelliti svelano l’impossibile

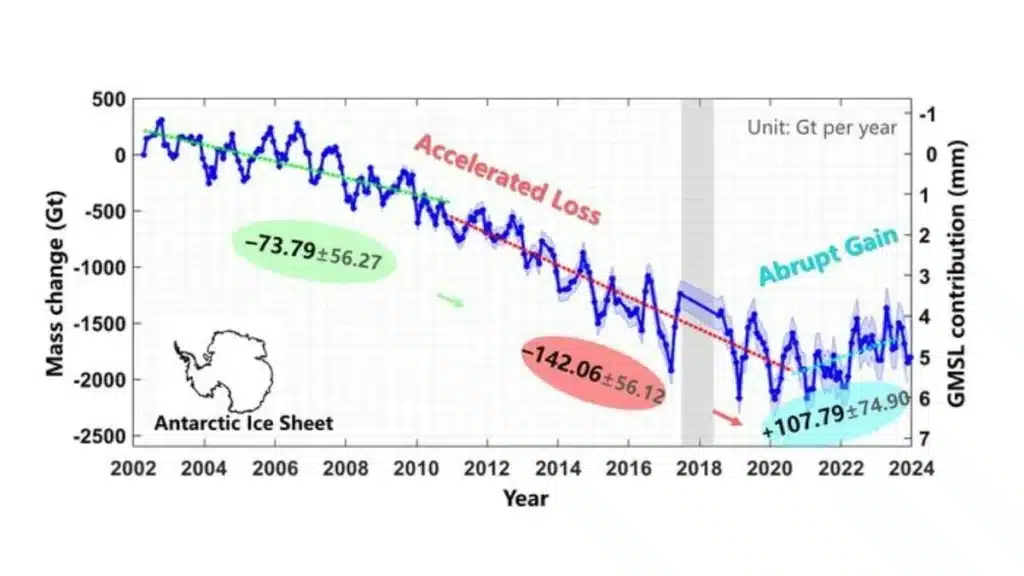

I dati che hanno mandato in tilt la comunità scientifica arrivano dai satelliti GRACE e GRACE Follow-On della NASA, veri e propri detective spaziali che monitorano i cambiamenti di massa del nostro pianeta dal 2002. Questi strumenti misurano le variazioni del campo gravitazionale terrestre: quando una massa di ghiaccio si accumula o si scioglie, la gravità locale cambia, e i satelliti lo percepiscono con una precisione millimetrica.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Science China Earth Sciences, ha analizzato oltre due decenni di dati e ha documentato un’inversione di tendenza senza precedenti. Dal 2021 al 2023, la calotta antartica ha guadagnato una media di 108 miliardi di tonnellate di ghiaccio all’anno. Per darvi un’idea della portata: è come se ogni anno si fosse materializzata una montagna di ghiaccio pesante quanto 1,5 milioni di portaerei americane.

La scoperta è stata guidata dal team dell’Università Tongji di Shanghai, coordinato dal Dr. Wei Wang e dal Professor Yunzhong Shen. Come spiegano nel loro lavoro, questo fenomeno ha temporaneamente invertito una tendenza di perdita accelerata che durava dal 2002.

Calotta antartica, il paradosso delle precipitazioni estreme

Ma come è possibile che la calotta antartica cresca mentre le temperature globali raggiungono record su record? La risposta sta in un meccanismo climatico apparentemente controintuitivo ma scientificamente solido. Tom Slater, ricercatore in scienze ambientali presso la Northumbria University, spiega questo fenomeno in modo molto chiaro:

“In un clima più caldo l’atmosfera può trattenere più umidità. Questo aumenta la probabilità di fenomeni meteorologici estremi, come le forti nevicate che hanno causato il recente aumento di massa nell’Antartide orientale.”

Le regioni che hanno registrato i maggiori guadagni sono state Wilkes Land e Queen Mary Land nell’Antartide orientale, dove quattro bacini glaciali (Totten, Moscow University, Denman e Vincennes) hanno invertito la tendenza, passando da perdite accelerate a significativi guadagni di massa. È un po’ come se la natura avesse deciso di giocare un brutto scherzo ai nostri modelli climatici, dimostrando ancora una volta quanto poco sappiamo dei suoi meccanismi più complessi.

La storia dei vent’anni perduti

Per comprendere appieno la portata di questo fenomeno, dobbiamo guardare indietro nel tempo. I dati satellitari mostrano che tra il 2002 e il 2010, l’Antartide perdeva circa 74 miliardi di tonnellate di ghiaccio all’anno. Ma il peggio doveva ancora venire: tra il 2011 e il 2020, questa perdita è quasi raddoppiata, raggiungendo i 142 miliardi di tonnellate annue.

La situazione era particolarmente drammatica nell’Antartide occidentale, dove ghiacciai come il Thwaites e il Pine Island continuavano il loro inarrestabile scivolamento verso il mare. Come abbiamo approfondito in precedenza, questo settore della calotta antartica è considerato particolarmente vulnerabile perché gran parte della sua base si trova sotto il livello del mare.

Il quadro che emergeva era desolante: l’Antartide stava contribuendo all’innalzamento del livello del mare per 0,39 millimetri all’anno. Numeri che sembrano piccoli ma che, moltiplicati per le superfici oceaniche globali, rappresentano miliardi di metri cubi d’acqua in più negli oceani.

Il respiro temporaneo della Terra

L’inversione di tendenza registrata tra il 2021 e il 2023 ha letteralmente ribaltato questa dinamica. Il guadagno di massa ha compensato l’innalzamento del livello del mare di 0,30 millimetri all’anno, essenzialmente cancellando gran parte del contributo antartico all’aumento dei mari. È come se la Terra avesse trattenuto il respiro per un momento, concedendoci una tregua temporanea in questa corsa verso l’ignoto climatico.

Ma attenzione: questo non significa che il problema sia risolto. Gli scienziati sono quasi unanimi (il “quasi” è sempre d’obbligo) nel definire questo fenomeno come temporaneo. Le precipitazioni anomale che hanno causato l’accumulo di ghiaccio sono state un’eccezione climatica, non la nuova normalità. E infatti, i dati più recenti del 2024 e 2025 mostrano già segnali di un ritorno alle tendenze precedenti.

La dottoressa Patricia Esquete dell’Università di Aveiro ha sottolineato un aspetto cruciale: mentre osservavamo questo accumulo di ghiaccio in superficie, i processi di scioglimento alla base dei ghiacciai continuavano inesorabili, alimentati dalle acque oceaniche sempre più calde.

I ghiacciai che sfidano la fisica

Ciò che rende ancora più affascinante questa storia è il comportamento specifico di alcuni ghiacciai chiave. Il ghiacciaio Totten, uno dei più grandi dell’Antartide orientale, ha mostrato segni di stabilizzazione dopo anni di perdite preoccupanti. Stesso discorso per il ghiacciaio Denman, che aveva fatto parlare di sé per il suo rapido ritiro.

Questi giganti di ghiaccio, alcuni dei quali contengono abbastanza acqua dolce da innalzare il livello globale del mare di diversi metri se dovessero sciogliersi completamente, sembravano aver trovato un equilibrio temporaneo. È un po’ come vedere un paziente in terapia intensiva che improvvisamente mostra segni di miglioramento: incoraggiante, ma da interpretare con cautela.

Il meccanismo alla base di questa stabilizzazione è complesso. L’accumulo di neve in superficie ha aumentato il peso della calotta, compattando il ghiaccio sottostante e rallentando il flusso verso il mare. Contemporaneamente, le temperature dell’aria particolarmente rigide in alcune zone dell’Antartide orientale hanno ridotto lo scioglimento superficiale estivo.

Calotta antartica, il lato oscuro della medaglia

Sarebbe un errore madornale interpretare questi dati come una buona notizia definitiva per il clima globale. Perché, mentre l’Antartide orientale guadagnava massa, l’Antartide occidentale continuava la sua inesorabile perdita di ghiaccio con tassi che in alcuni settori superano i 400 miliardi di tonnellate all’anno.

Purtroppo, i ghiacciai Pine Island e Thwaites (soprannominato “ghiacciaio del giudizio universale”) continuano il loro scivolamento accelerato verso il mare di Amundsen. Come documentato dalla ricerca IMBIE (Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise), questi ghiacciai hanno perso velocità, con processi di destabilizzazione che potrebbero essere iniziati già negli anni ’40 del secolo scorso.

Il risultato netto? Nonostante i guadagni nell’est, l’Antartide nel suo complesso continua a perdere massa. È come avere un secchio bucato che, per un breve periodo, riceve più acqua di quanta ne perda, ma i buchi continuano ad allargarsi.

Quando la fisica incontra la meteorologia

Per capire questo fenomeno apparentemente paradossale, dobbiamo addentrarci nella fisica dell’atmosfera antartica. L’Antartide non è un blocco monolitico di ghiaccio: è un continente dalle dimensioni degli Stati Uniti, con microclimi diversi e dinamiche atmosferiche complesse.

Il riscaldamento dell’oceano australe ha intensificato l’evaporazione, pompando più vapore acqueo nell’atmosfera. Quando queste masse d’aria cariche di umidità incontrano le correnti fredde che scendono dalle montagne antartiche, si generano precipitazioni eccezionali. È lo stesso principio per cui le città costiere ricevono più neve durante le tempeste invernali: l’oceano caldo fornisce l’umidità, l’aria fredda la trasforma in precipitazioni.

Ma c’è di più. I cambiamenti nei pattern di circolazione atmosferica, influenzati dal riscaldamento globale, hanno modificato le traiettorie delle tempeste antartiche. Alcune zone che prima ricevevano precipitazioni moderate si sono trovate improvvisamente sotto l’assalto di sistemi meteorologici più intensi e persistenti.

La lezione nascosta nei dati

Questo episodio di crescita della calotta antartica ci insegna qualcosa di fondamentale sul clima terrestre: i sistemi climatici non sono lineari. Non possiamo aspettarci che il riscaldamento globale produca effetti uniformi ovunque. La Terra è un sistema dinamico, pieno di feedback, controreazioni e sorprese. Serve a poco, per capirci, negare il fenomeno su scala globale solo perché, a livello locale, non si verifica.

E, in ogni caso, il Professor Yunzhong Shen e il suo team sottolineano nel loro studio che questi eventi dimostrano l’importanza di continuare il monitoraggio satellitare a lungo termine. Solo osservando il pianeta per decenni possiamo distinguere le fluttuazioni temporanee dalle tendenze strutturali.

È un po’ come osservare l’andamento di un titolo in borsa: vedere un singolo giorno di crescita non significa che il trend generale sia cambiato. Serve una prospettiva più ampia per capire se stiamo assistendo a una correzione temporanea o a un’inversione di tendenza duratura.

Il futuro scritto nel ghiaccio

Insomma: alla fine della fiera, cosa ci aspetta? Le proiezioni climatiche più recenti, basate sui modelli dell’IPCC, suggeriscono che episodi come questo diventeranno più rari man mano che il riscaldamento globale si intensifica. L’Antartide orientale, tradizionalmente più stabile della sua controparte occidentale, potrebbe iniziare a mostrare segni di instabilità entro la fine del secolo.

I ricercatori stimano che, anche mantenendo il riscaldamento sotto i 2°C rispetto all’era preindustriale, la calotta antartica occidentale continuerà a perdere massa a ritmi crescenti. Se invece dovessimo superare questa soglia, potrebbero attivarsi meccanismi di feedback che porterebbero a perdite catastrofiche.

Il Dr. Wei Wang è stato chiaro nelle sue conclusioni:

“Questi guadagni temporanei non dovrebbero farci abbassare la guardia. La tendenza di lungo termine rimane preoccupante, e abbiamo bisogno di azioni immediate per limitare le emissioni globali.”

Calotta antartica, le domande che restano aperte

Questo fenomeno solleva interrogativi profondi sulla nostra comprensione del sistema climatico antartico. Quanto sono affidabili i nostri modelli climatici se non riescono a prevedere eventi di questa portata? Ci sono altri meccanismi di feedback che non stiamo considerando?

La calotta antartica continua a essere uno dei sistemi più complessi e meno compresi del nostro pianeta. Ogni nuova scoperta ci ricorda quanto sia importante mantenere attivi i programmi di ricerca polare e i sistemi di monitoraggio satellitare.

La storia della crescita temporanea della calotta antartica è, in fondo, la storia della nostra relazione con un pianeta che cambia. È un promemoria che la natura può ancora sorprenderci, ma anche un avvertimento: non possiamo contare sui miracoli meteorologici per salvare il clima. La fisica fondamentale rimane inesorabile: più gas serra immettiamo nell’atmosfera, più il pianeta si riscalda. E prima o poi, anche l’Antartide orientale potrebbe arrendersi a questa realtà.