Otto giare di bronzo, un santuario sotterraneo, un letto di ferro vuoto. Quando nel 1954 gli archeologi scoprirono questo scenario nell’antica Paestum, pensarono di aver trovato l’ultima dimora di una divinità sconosciuta. I vasi contenevano una sostanza pastosa dall’odore di cera che per settant’anni ha fatto discutere: cos’era quel residuo misterioso?

La risposta è arrivata dai laboratori di Oxford: miele di 2500 anni fa, l’offerta più preziosa che i Greci potessero fare ai loro dei. Una scoperta che non solo chiude un enigma archeologico, ma rivela quanto sofisticati fossero i rituali sacri nella Magna Grecia del VI secolo avanti Cristo.

Il santuario nascosto di Paestum

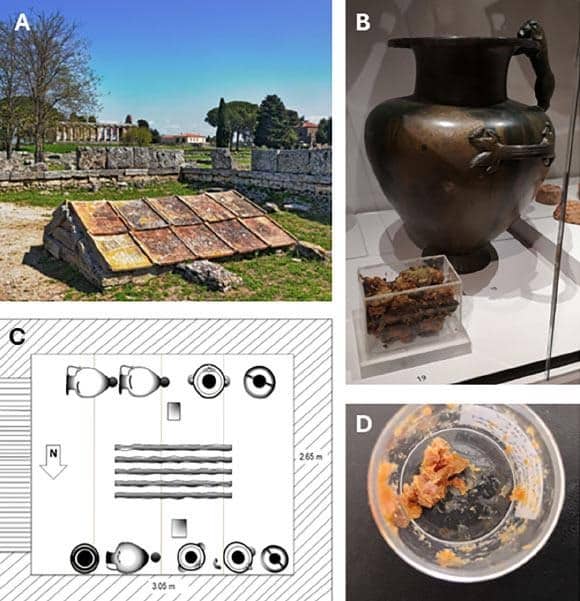

Nel 1954, gli scavi dell’antica Poseidonia (l’antico nome di Paestum) portarono alla luce un santuario sotterraneo risalente al 520 avanti Cristo. Una scoperta che lasciò gli archeologi senza parole: sei idrie e due anfore di bronzo disposte intorno a un letto di ferro vuoto, probabilmente dedicato a una divinità sconosciuta. I vasi erano originariamente sigillati con dischi di sughero e contenevano una sostanza appiccicosa dall’aroma intenso di cera.

Gli archeologi dell’epoca identificarono subito il contenuto come miele, considerandolo un “simbolo di immortalità” offerto originariamente sotto forma di favi. Ma tre successive analisi di laboratorio esclusero questa ipotesi, classificando il residuo come una miscela di grasso animale, cera e resina. Per settant’anni, il mistero rimase irrisolto.

La svolta arrivò nel 2019, quando i reperti raggiunsero l’Ashmolean Museum di Oxford per la mostra “Last Supper in Pompeii”. Un’occasione d’oro per riaprire il caso usando le moderne tecniche di spettrometria di massa.

La rivoluzione scientifica di Oxford

Luciana da Costa Carvalho e James McCullagh dell’Università di Oxford hanno analizzato i campioni usando un approccio multi-analitico all’avanguardia. I risultati, pubblicati sul Journal of the American Chemical Society, hanno ribaltato settant’anni di convinzioni scientifiche.

Le analisi hanno rivelato che il residuo antico presenta un’impronta chimica quasi identica a quella del miele e della cera d’api moderni. La sostanza mostrava livelli di acidità più elevati, coerenti con i cambiamenti che avvengono durante la conservazione a lungo termine. Dove il residuo aveva toccato il vaso di bronzo, sono stati trovati zuccheri degradati mescolati con rame.

I residui antichi non sono solo tracce di ciò che le persone mangiavano o offrivano agli dei: sono ecosistemi chimici complessi. Studiarli rivela come quelle sostanze sono cambiate nel tempo, aprendo la porta a futuri lavori sull’attività microbica antica e le sue possibili applicazioni.

Gli esami hanno identificato lipidi, prodotti di decomposizione dei saccaridi, zuccheri esosi e proteine della pappa reale, tutte firme molecolari inconfondibili del miele. I sigilli di sughero delle giare si erano deteriorati nel tempo, permettendo l’ingresso di aria e microorganismi che avevano consumato la maggior parte degli zuccheri rimasti.

Il significato sacro del miele a Paestum

La conferma della presenza di miele nel santuario di Paestum ha implicazioni che vanno ben oltre l’aspetto scientifico. Nella cultura greca antica, il miele aveva un significato profondamente simbolico: era considerato il cibo degli dei e rappresentava la purezza, la saggezza e l’immortalità.

I miti raccontano che lo stesso Zeus fu nutrito con miele da bambino. Le offerte di miele nei santuari erano ponti sacri tra il mondo dei vivi e quello dei morti, particolarmente significative nei rituali funerari della Magna Grecia.

La scoperta fa luce sulle credenze religiose dell’antica Poseidonia. Come sottolinea da Costa Carvalho, confermare le offerte di miele in un santuario a Paestum ci dice esattamente come le persone sceglievano di onorare le loro divinità e quali idee avevano sulla vita dopo la morte.

Il processo di fossilizzazione chimica ha paradossalmente permesso la conservazione di tracce molecolari sufficienti per l’identificazione moderna. Nel corso dei secoli, il miele originale si è trasformato in una sostanza acida e cerosa depositata sul fondo e lungo le pareti delle giare, mantenendo però intatta la sua identità biochimica.

Questa straordinaria scoperta archeologica rappresenta non solo un trionfo della scienza moderna applicata all’archeologia, ma anche una finestra preziosa sui rituali religiosi e le credenze sulla vita dopo la morte nell’antica Grecia. La ricerca di Oxford dimostra come le moderne tecniche analitiche possano risolvere enigmi archeologici rimasti irrisolti per decenni.

Il miele di Paestum, conservato per 25 secoli come offerta sacra, continua ancora oggi a raccontarci storie di fede, speranza e dell’eterna ricerca umana di immortalità. Un nettare che ha attraversato i millenni per arrivare fino a noi, portando con sé i segreti di una civiltà che vedeva nel dolce prodotto delle api molto più di un semplice alimento.