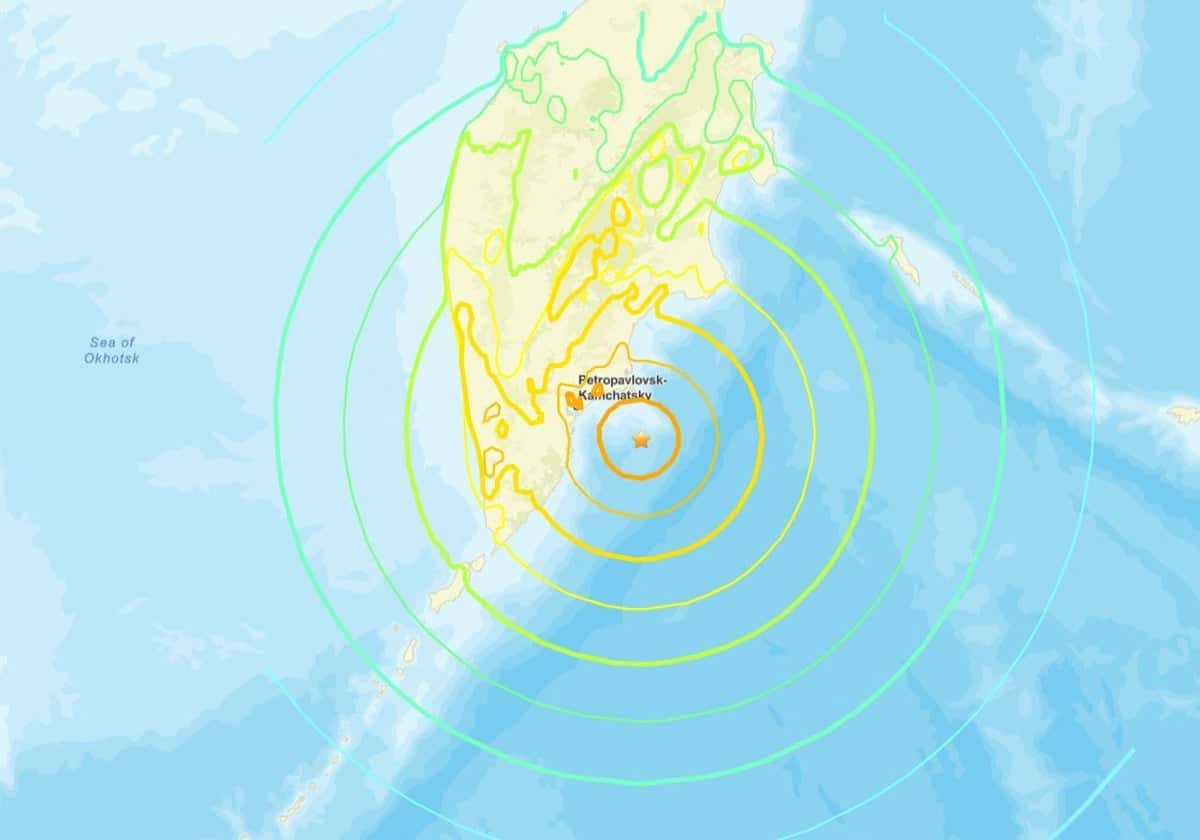

Quando alle 8.24 del mattino (ora locale) la Terra ha iniziato a tremare al largo della Kamchatka con una magnitudo di 8.8, tutti hanno trattenuto il fiato. I computer hanno iniziato a calcolare onde enormi, i centri di allerta hanno diramato allarmi in tutto il Pacifico, milioni di persone hanno corso verso le colline.

Poi è successo qualcosa di inaspettato: le onde sono arrivate, sì, ma modeste. Alte 1,3 metri in Giappone, poco più di un metro alle Hawaii. Dove erano finiti i muri d’acqua da 4-5 metri che tutti temevano? La risposta sta in un dettaglio geologico che ha fatto tutta la differenza, e che è sfuggito agli “strilloni” della divulgazione.

La frenesia mediatica del “mega-tsunami”

Per ore, testate di mezzo mondo si sono rincorse con titoli sempre più drammatici. “Tsunami devastante in arrivo”, “Onde mostruose attraversano il Pacifico”, “Allerta massima per il mega-tsunami”. I social network hanno amplificato il panico, alimentando aspettative apocalittiche che poi la realtà ha ridimensionato. Ma nessuno si è fermato a spiegare il perché.

Il problema è che molte di queste “testate scientifiche” ormai confondono il giornalismo con l’intrattenimento. Preferiscono cavalcare l’onda dell’allarmismo (è il caso di dirlo) piuttosto che aspettare i dati reali e interrogare chi studia questi fenomeni per mestiere. Risultato: una giornata di titoli sensazionalistici seguita da un imbarazzante silenzio quando le onde si sono rivelate molto più piccole del previsto.

Noi abbiamo preferito aspettare. E ascoltare chi se ne intende davvero di geologia.

Perché la profondità ha cambiato tutto

La chiave del mistero sta in un numero: 20,7 chilometri. È la profondità alla quale si è verificato il terremoto di Kamchatka. Una profondità che ha fatto la differenza tra un disastro annunciato e onde tutto sommato gestibili. Paolo Messina, sismologo dell’Università di Padova, spiega bene il meccanismo:

“Quando un terremoto avviene a profondità relativamente elevate come questa, lo spostamento verticale del fondale oceanico è meno brusco e istantaneo. È come la differenza tra un pugno diretto e una spinta: entrambi hanno forza, ma l’impatto sull’acqua è completamente diverso”.

I terremoti tsunami più devastanti, come quello di Sumatra del 2004 (magnitudo 9.1) o del Giappone del 2011 (magnitudo 9.0), si sono verificati a profondità molto più superficiali, tra i 10 e i 15 chilometri. La differenza di soli 5-10 chilometri può determinare se le onde saranno alte 1 metro o 15.

In termini tecnici, quello che conta per generare un grande tsunami è lo spostamento verticale istantaneo del fondale. “Immaginate di sollevare improvvisamente il fondo di una piscina”, continua Messina. “Se lo fate vicino alla superficie, l’acqua schizza violentemente. Se lo fate in profondità, l’effetto si disperde prima di raggiungere la superficie”.

Kamchatka, i numeri che smontano l’allarmismo

Quando i dati reali hanno iniziato ad arrivare, la realtà si è rivelata molto diversa dalle previsioni catastrofiche. In Giappone, le onde più alte hanno raggiunto 1,3 metri nella prefettura di Miyagi. Alle Hawaii, l’onda massima registrata è stata di 1,21 metri nella città di Haleiwa. In California, le anomalie marine si sono limitate a poche decine di centimetri.

Solo nelle immediate vicinanze dell’epicentro, sulle coste russe della Kamchatka e delle isole Curili, le onde hanno raggiunto i 3-5 metri previsti. Ma già a poche centinaia di chilometri di distanza, l’energia dello tsunami si era notevolmente dispersa.

Chip McCreery, direttore del Centro di allerta tsunami del Pacifico, ha dichiarato che il peggio è passato dopo appena 11 ore dall’evento. Un tempo record per un terremoto di questa magnitudo.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) americana ha spiegato che l’energia del tsunami si è dissipata molto più rapidamente del previsto attraversando l’oceano Pacifico. Un fenomeno legato non solo alla profondità del sisma, ma anche alla particolare conformazione del fondale oceanico in quella zona.

Il precedente del 1952 e la lezione ignorata

La storia avrebbe dovuto insegnare qualcosa. Il 4 novembre 1952, la stessa zona della Kamchatka fu colpita da un terremoto ancora più potente: magnitudo 9.0. Quel sisma generò onde devastanti che raggiunsero i 9 metri alle Hawaii, causando danni enormi. Ma c’era una differenza cruciale: la profondità era di soli 10 chilometri.

Alessandro Martelli, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ricorda che “i modelli di previsione tsunami si basano principalmente sulla magnitudo, ma dovrebbero dare molto più peso alla profondità ipocentrale”. Secondo Martelli, i sistemi di allerta attuali tendono a sovrastimare il rischio quando la profondità supera i 20 chilometri.

Il terremoto di Kamchatka del 2025 ha confermato questa regola spesso trascurata: non è solo quanto forte scuote la Terra, ma dove scuote. La profondità di 20,7 chilometri ha agito come un ammortizzatore naturale, riducendo drasticamente l’efficacia del sisma nel generare onde anomale.

Terremoto in Kamchatka, quando la scienza batte il sensazionalismo

Questo episodio dovrebbe far riflettere sul modo in cui vengono comunicati gli eventi naturali. L’allarmismo fine a se stesso non serve a nessuno, se non a generare clic e visualizzazioni. La vera informazione scientifica richiede pazienza, competenza e la volontà di spiegare i fenomeni anche quando sono meno spettacolari del previsto.

Come ricorda lo stesso Messina: “La geologia è una scienza di dettagli. Ogni chilometro di profondità, ogni grado di inclinazione della faglia, ogni secondo di durata della rottura può cambiare completamente l’outcome finale”. Dettagli che i titoli allarmistici non hanno tempo di considerare.

Il terremoto di Kamchatka ci ha regalato una lezione preziosa: la natura è imprevedibile, ma non casuale. Ha le sue regole precise, che la scienza conosce sempre meglio. Forse è ora che anche l’informazione inizi a rispettarle.