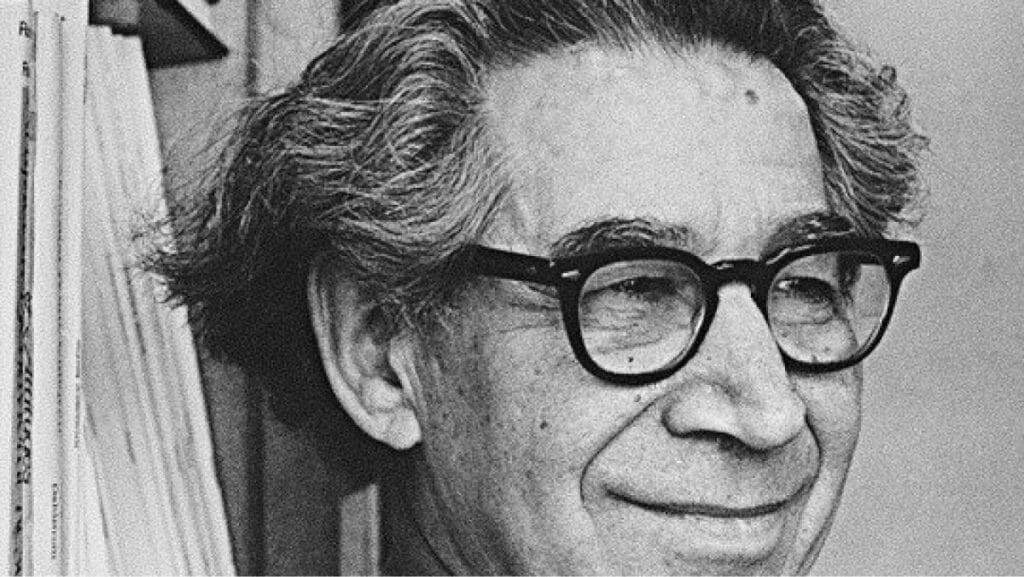

“L’uva è acerba”, disse la volpe di Esopo dopo aver fallito nel tentativo di raggiungerla. Quella semplice frase nasconde uno dei meccanismi psicologici più potenti che governa il comportamento umano: la dissonanza cognitiva. Quando la realtà non corrisponde alle nostre aspettative o quando agiamo contro le nostre convinzioni, il cervello attiva un sistema di difesa che può letteralmente riscrivere la nostra percezione della realtà. Nuove ricerche stanno rivelando quanto questo fenomeno, scoperto dallo psicologo Leon Festinger negli anni ’50, sia diventato ancora più rilevante nell’era dell’informazione digitale e delle echo chamber sui social.

Il meccanismo dell’autoinganno

La dissonanza cognitiva è una teoria della psicologia sociale introdotta da Leon Festinger nel 1957 per descrivere quella situazione di complessa elaborazione mentale in cui credenze, opinioni e comportamenti si trovano in contrasto funzionale tra loro. Non è semplice testardaggine: è un vero e proprio meccanismo di sopravvivenza psicologica. Quando il nostro cervello percepisce un conflitto tra ciò che crediamo e ciò che facciamo, attiva automaticamente strategie per ridurre questo disagio, spesso distorcendo la realtà piuttosto che ammettere l’errore.

Il famoso esperimento di Festinger del 1959 presso l’Università di Stanford illustra perfettamente questo meccanismo. I ricercatori fecero svolgere ai partecipanti compiti noiosi per un’ora, poi chiesero loro di convincere altri che si trattasse di attività divertenti. A un gruppo fu dato 1 dollaro come ricompensa, all’altro 20 dollari. Risultato sorprendente: chi aveva ricevuto solo 1 dollaro tendeva a minimizzare effettivamente la noia del lavoro svolto. Avendo una giustificazione insufficiente per la menzogna, il cervello aveva preferito modificare la percezione della realtà.

Social media e dissonanza cognitiva nell’era digitale

Oggi questa dinamica ha assunto proporzioni inquietanti sui social media. La facilità con cui possiamo trovare informazioni che confermano i nostri bias, e le nostre convinzioni preesistenti, ha trasformato la dissonanza cognitiva in un fenomeno di massa. Quando leggiamo qualcosa che contraddice le nostre opinioni, il cervello attiva immediatamente meccanismi di difesa che ci fanno cercare fonti alternative, minimizzare l’importanza dei dati o attaccare la credibilità di chi li presenta.

Una ricerca del 2025 pubblicata su Frontiers in Artificial Intelligence ha dimostrato come l’intelligenza artificiale generativa stia creando nuove forme di dissonanza cognitiva negli studenti universitari. Lo studio rivela che l’efficienza dell’AI contraddice valori come originalità e integrità accademica, creando conflitti psicologici che gli studenti risolvono spesso giustificando l’uso di questi strumenti o minimizzando l’importanza dell’onestà intellettuale.

I social network amplificano questo fenomeno attraverso gli algoritmi che ci mostrano contenuti simili alle nostre preferenze, creando quelle che vengono chiamate “echo chamber” o “filter bubble”. Patricia Dixon, psicologa specializzata in comportamenti digitali, spiega che questo ambiente iperconnesso rende ancora più difficile accettare informazioni contrastanti, perché siamo costantemente esposti a conferme delle nostre convinzioni.

L’effetto Dunning-Kruger è diventato una patologia virale

Un fenomeno strettamente collegato alla dissonanza cognitiva è l’effetto Dunning-Kruger, scoperto nel 1999 dai psicologi David Dunning e Justin Kruger. Questo bias cognitivo descrive la tendenza delle persone con competenze limitate in un determinato campo a sopravvalutare le proprie capacità. Ma c’è un legame profondo con la dissonanza cognitiva: quando ci rendiamo conto di non sapere abbastanza, sperimentiamo un conflitto interno che spesso risolviamo convincendoci di sapere più di quanto effettivamente sappiamo.

Questo meccanismo spiega perché sui social media vediamo spesso persone senza formazione medica che si scontrano con esperti, o individui senza competenze economiche che propongono soluzioni semplicistiche a problemi complessi. La dissonanza cognitiva li protegge dall’ammettere la propria ignoranza, spingendoli a cristallizzare le proprie opinioni e a difenderle con sempre maggiore veemenza.

Come spiega uno studio multilab del 2024 pubblicato in Advances in Methods and Practices in Psychological Science, le persone sono più propense a cambiare atteggiamento quando si sentono libere di rifiutare di agire contro le proprie convinzioni, non quando si sentono obbligate a farlo. Questo spiega perché i confronti aggressivi sui social media sortiscono spesso l’effetto opposto a quello desiderato, e più che convincere radicano ancora di più le idee.

Come riconoscere e gestire la dissonanza cognitiva

Riconoscere la dissonanza cognitiva in azione non è semplice, proprio perché il cervello lavora per nasconderla. Alcuni segnali possono tuttavia aiutarci: la tendenza a evitare informazioni che potrebbero contraddire le nostre convinzioni, il bisogno compulsivo di giustificare comportamenti che sappiamo essere sbagliati, o la sensazione di ansia quando ci troviamo di fronte a evidenze contrastanti.

Uno studio del 2025 sui correlati psicofisiologici della dissonanza cognitiva ha dimostrato che l’esposizione involontaria a comunicazioni contrarie ai nostri atteggiamenti può creare dissonanza anche quando non siamo noi a scegliere di agire contro le nostre convinzioni. Questo significa che anche la semplice lettura di opinioni diverse può attivare meccanismi di difesa psicologica.

La soluzione non è evitare completamente la dissonanza cognitiva (cosa impossibile), ma sviluppare una maggiore consapevolezza dei nostri meccanismi mentali. Come suggeriscono gli esperti di State of Mind, possiamo imparare a riconoscere quando stiamo razionalizzando piuttosto che ragionando, e sviluppare la capacità di tollerare l’incertezza senza dover immediatamente risolvere ogni contraddizione.

Il futuro della dissonanza cognitiva nell’era dell’intelligenza artificiale

Con l’avvento dell’intelligenza artificiale e la proliferazione di informazioni generate automaticamente, la dissonanza cognitiva potrebbe diventare ancora più pervasiva. Come vi raccontavo in questo articolo sullo stress da scelta, viviamo in un’epoca di sovraccarico informativo che rende sempre più difficile elaborare razionalmente le informazioni che riceviamo.

La chiave per navigare questo futuro complesso potrebbe essere sviluppare quella che i ricercatori chiamano “flessibilità cognitiva”: la capacità di cambiare prospettiva quando necessario, senza che questo cambiamento rappresenti una minaccia per la nostra identità. Non si tratta di diventare instabili nelle nostre convinzioni, ma di riconoscere che l’evoluzione del pensiero è un segno di maturità, non di debolezza.

La dissonanza cognitiva continuerà a essere parte integrante dell’esperienza umana. Ma comprenderla può aiutarci a diventare versioni migliori di noi stessi: meno inclini all’autoinganno, più aperti al confronto, e più capaci di distinguere tra le verità che ci fanno comodo e quelle che ci fanno crescere. Perché alla fine, come diceva lo stesso Festinger, la prima vittima della dissonanza cognitiva è sempre la verità.