L’alba del primo luglio in Cile sembrava uguale a tutte le altre, fino a quando il telescopio ATLAS non ha catturato qualcosa che ha fatto tremare la comunità scientifica mondiale. Un puntino luminoso nella costellazione del Sagittario, inizialmente scambiato per un normale asteroide, si è rivelato essere 3I/ATLAS: la terza cometa interstellare mai scoperta, ma con caratteristiche talmente anomale da costringere quattro dei più potenti telescopi spaziali a puntarle contro i loro strumenti.

Quello che hanno trovato gli astronomi ha dell’incredibile: una composizione chimica che sfida ogni teoria, un’età di 7 miliardi di anni e comportamenti che non dovrebbero esistere secondo le nostre conoscenze attuali. Vediamo meglio?

Una chimica impossibile secondo le regole note

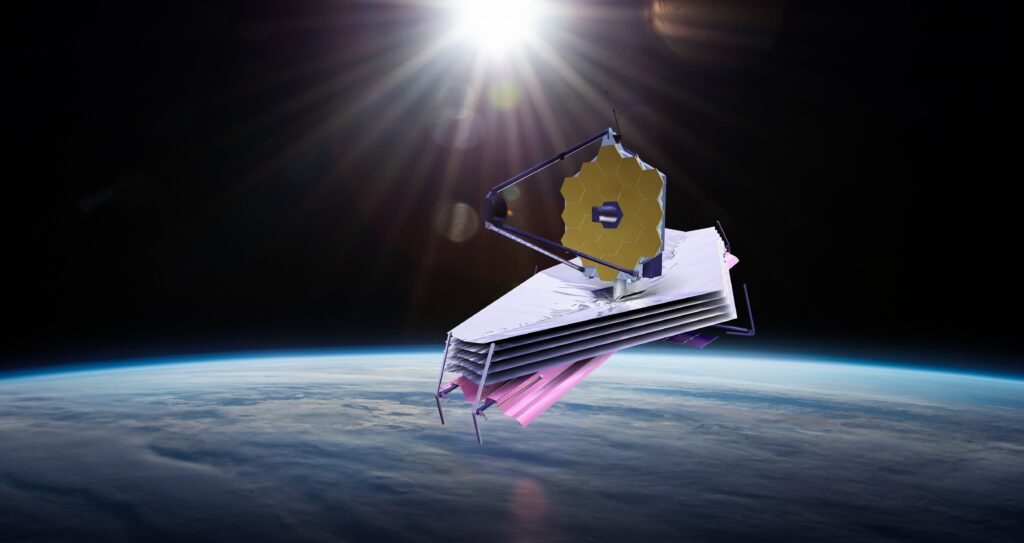

Il James Webb Space Telescope ha svelato il primo segreto inquietante di 3I/ATLAS: un rapporto anidride carbonica-acqua di 8 a 1, tra i più alti mai registrati in una cometa. Per capire quanto sia strano questo dato, basta pensare che nelle comete del nostro Sistema Solare questo rapporto è normalmente di 1 a 10. È come trovare un pesce che respira aria invece di acqua.

Le osservazioni dello spettrografo NirSpec hanno poi confermato la presenza di CO2, acqua e monossido di carbonio, ma nelle proporzioni sbagliate. Darryl Seligman, che ha guidato il primo studio pubblicato su 3I/ATLAS, ha dichiarato che “ci sono state numerose osservazioni telescopiche che dimostrano firme classiche di attività cometaria”, ma quelle firme raccontano una storia che non quadra con nessun modello teorico.

Il telescopio spaziale Hubble ha rivelato una forma a “goccia lacrimale” con un bozzolo di polvere che non presenta una coda cometaria distinta. Le dimensioni del nucleo, stimate tra 320 metri e 5,6 chilometri, sono ben inferiori ai 20 chilometri inizialmente ipotizzati. La chioma ellittica si estende per 24.700 km, circa due volte il diametro terrestre.

Un messaggero dal disco spesso della Via Lattea

La vera sorpresa arriva dalle analisi orbitali. Matthew Hopkins dell’Università di Oxford ha applicato il modello Ōtautahi-Oxford1 ai dati di 3I/ATLAS, scoprendo che la cometa proviene dal disco spesso della Via Lattea, una regione popolata da stelle antichissime. Lo studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters suggerisce un’età superiore ai 7 miliardi di anni, rendendo questa cometa più antica del nostro Sistema Solare di circa 2,5 miliardi di anni.

La velocità verticale di 18,5 km/s e l’orbita inclinata di 175° rispetto al piano galattico rafforzano questa ipotesi. È il primo oggetto interstellare mai osservato proveniente da quella regione specifica della galassia, una sorta di capsula del tempo cosmica che trasporta materiali formatisi quando il Sole non esisteva ancora.

Attività precoce e comportamenti anomali

Il satellite TESS ha rivelato un altro aspetto inquietante: 3I/ATLAS mostrava già attività cometaria il 7 maggio 2025, due mesi prima della scoperta ufficiale, quando si trovava a 6,4 unità astronomiche dal Sole. La maggior parte delle comete inizia a “svegliarsi” molto più vicino alla nostra stella, intorno alle 3-4 unità astronomiche.

Come se non bastasse, le osservazioni del Very Large Telescope hanno confermato la presenza di gas cianuro e vapore di nichel atomico, sostanze comuni nelle comete ma in concentrazioni inaspettate. Lo Swift Observatory, infine, ha trovato prove di vapore acqueo e OH, completando un quadro chimico che sembra provenire da un altro universo.

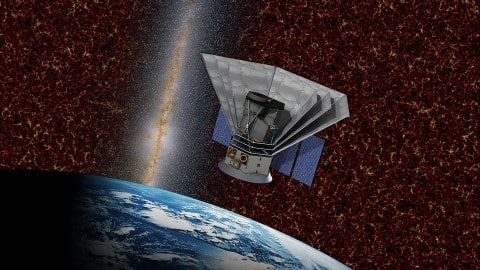

SPHEREx ha confermato l’alta concentrazione di CO2 nella chioma, mentre le osservazioni coordinate hanno mostrato un colore rossastro simile a quello della cometa interstellare 2I/Borisov. Tuttavia, a differenza della sua predecessora, 3I/ATLAS mantiene un’attività stabile senza episodi di frammentazione o esplosioni improvvise.

Le ipotesi degli scienziati e le polemiche

Gli astronomi stanno formulando due teorie principali per spiegare l’anomala composizione di 3I/ATLAS. La prima suggerisce che si sia formata vicino alla “linea del ghiaccio di CO2” nel disco protoplanetario della sua stella d’origine, in condizioni estremamente fredde. La seconda ipotesi, più affascinante, propone che durante il suo viaggio interstellare di miliardi di anni sia stata esposta a radiazioni che hanno sublimato i composti più volatili come l’acqua, concentrando l’anidride carbonica.

Non sono mancate le polemiche. Avi Loeb dell’Università di Harvard ha pubblicato un articolo controverso su arXiv suggerendo possibili origini artificiali, scatenando critiche feroci dalla comunità scientifica. Chris Lintott dell’Università di Oxford ha definito queste speculazioni “un insulto al lavoro eccitante che si sta facendo per comprendere questo oggetto”.

Il futuro delle osservazioni

3I/ATLAS raggiungerà il perielio il 29 ottobre 2025, passando a 203 milioni di chilometri dal Sole, proprio tra le orbite di Terra e Marte. Il 3 ottobre si avvicinerà a soli 30 milioni di chilometri da Marte, offrendo alle sonde marziane come Mars Reconnaissance Orbiter un’opportunità unica di osservazione ravvicinata.

Le prossime settimane saranno cruciali. Hubble eseguirà una spettroscopia ultravioletta a novembre per determinare il rapporto zolfo-ossigeno, mentre il James Webb è programmato per nuove osservazioni dopo il perielio. Le sonde JUICE e Psyche potrebbero anch’esse contribuire alle osservazioni durante il passaggio.

Quello che stiamo osservando non è solo una cometa insolita: è un frammento di storia galattica che ci sta insegnando quanto ancora non sappiamo sull’universo che ci circonda. 3I/ATLAS rappresenta una finestra su epoche cosmiche remote, quando la formazione stellare era al suo apogeo e i processi chimici seguivano regole diverse da quelle che conosciamo oggi. Ogni nuovo dato che raccogliamo non fa che approfondire il mistero di questo messaggero cosmico che ha viaggiato miliardi di anni prima di raggiungerci.

- Il modello Ōtautahi-Oxford è una teoria scientifica proposta nel 2025 che descrive come potrebbero essere distribuite le civiltà interstellari nell’universo, cioè come si potrebbero trovare tra le stelle ↩︎