Nel 1975, quando sono nato io, in una redazione qualcuno disegnava città sommerse. Cupole di vetro, habitat pressurizzati, l’umanità che scappava dalla sovrappopolazione rifugiandosi sotto il mare. L’immagine era affascinante, il tipo di futuro che finisce sulle copertine patinate. Ma in quella stessa rivista degli anni 70, qualche pagina prima, un articolo molto meno spettacolare parlava di computer personali e di una rete globale per scambiare informazioni. Nessuna illustrazione fantastica, solo previsioni tecniche.

Cinquant’anni dopo sappiamo com’è andata: le città sommerse sono rimaste nei sogni, internet è ovunque. Eppure quella redazione aveva capito quasi tutto.

Computer in casa: negli anni 70 sembrava assurdo, eppure

Gli anni 70 erano un’epoca in cui i computer occupavano intere stanze. Servivano squadre di tecnici per farli funzionare, costavano quanto palazzi, consumavano energia come piccole città. Eppure proprio in quegli anni qualcuno scrisse che entro pochi decenni ogni famiglia avrebbe avuto un computer in casa. L’idea suonava assurda. I personal computer arrivarono davvero: il primo Apple nel 1976, l’IBM PC nel 1981. Oggi ne abbiamo uno in tasca, lo chiamiamo smartphone e non ci pensiamo più.

La previsione funzionò perché non guardava solo alla tecnologia del momento, ma alla direzione. I transistor stavano rimpicciolendo, i costi stavano scendendo. Bastava fare due conti e tirare una linea: prima o poi quelle macchine sarebbero diventate accessibili. La vera sorpresa fu la velocità. Nessuno immaginava che il processo sarebbe stato così rapido.

La Rete che collegava il mondo

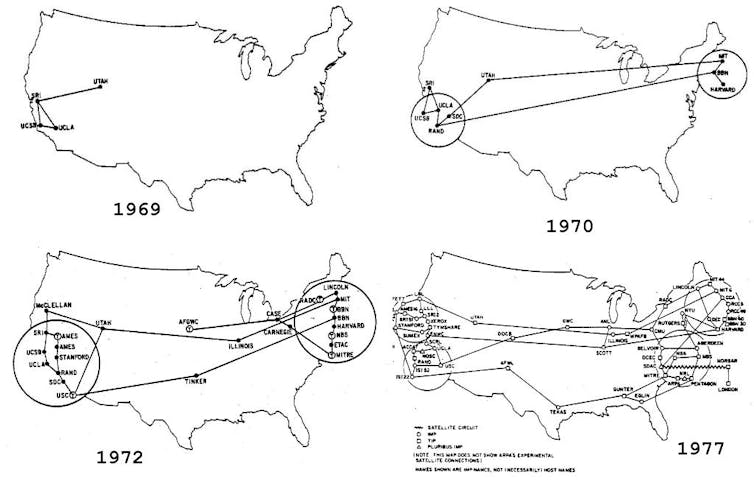

Negli stessi anni, mentre i computer diventavano personali, qualcuno immaginava di collegarli tutti insieme. Una rete globale per scambiare dati, informazioni, idee. Popular Mechanics pubblicò articoli su questa possibilità già nei primi anni 70. Il concetto era semplice: se i telefoni potevano collegare le persone, perché i computer non potevano fare lo stesso?

Internet nacque ufficialmente nel 1983, ma le sue radici stavano in ARPANET, un progetto militare degli anni 60. Quello che le previsioni degli anni 70 colsero fu l’impatto sociale: non si limitarono a immaginare la tecnologia, videro cosa avrebbe significato per le persone. Comunicazione istantanea, accesso all’informazione, lavoro a distanza. Tutto previsto. Tutto verificato.

Veicoli autonomi: un’idea che viene da molto lontano

Le auto che si guidano da sole erano già sulle pagine delle riviste scientifiche negli anni 70. Cinquant’anni fa non si chiamavano ancora “autonome”, ma il concetto era identico: veicoli capaci di muoversi nel traffico senza intervento umano. Sensori, radar, computer di bordo che prendono decisioni in tempo reale. Tutto scritto decenni prima che Google e Tesla mettessero le loro prime auto su strada.

Anche qui, la previsione funzionò perché guardava ai principi, non ai dettagli. Gli scienziati degli anni 70 non sapevano come si sarebbe fatto tecnicamente, ma capivano che si sarebbe fatto. I sensori sarebbero migliorati, i computer sarebbero diventati più veloci, gli algoritmi più sofisticati. La fisica permetteva tutto questo. Il resto era solo questione di tempo.

Medicina genetica: riscrivere il codice

Nel 1975, anno della Conferenza di Asilomar sul DNA ricombinante, gli scienziati discutevano già di modificare geni per curare malattie. La tecnologia era primitiva, i rischi enormi, le applicazioni teoriche. Ma l’idea era chiara: se riusciamo a leggere il codice genetico, prima o poi riusciremo anche a correggerlo.

Cinquant’anni dopo la terapia genica è realtà. CRISPR permette di modificare il DNA con precisione impensabile negli anni 70 (oltre a produrre cose più banali, tipo banane che non anneriscono). Malattie genetiche considerate incurabili stanno trovando dei trattamenti, e nei prossimi anni ne vedremo delle belle.

La previsione era azzeccata, ma anche qui nessuno immaginava quanto sarebbe stato rapido (oddio, non così tanto) il salto dalla teoria alla pratica.

Clima: i modelli anni 70 avevano ragione

La previsione più impressionante degli anni 70, ad ogni modo, riguardava il clima. I primi modelli computerizzati prevedevano che l’aumento di CO₂ nell’atmosfera avrebbe portato a un riscaldamento globale. Il Rapporto Charney del 1979 calcolava un aumento di circa 3°C per un raddoppio della CO₂. Incredibile, se pensate che non c’erano sensori connessi e i dati venivano tutti raccolti a mano.

Uno studio pubblicato su Science ha analizzato 17 modelli climatici sviluppati tra il 1970 e il 2007: 14 di questi risultarono sorprendentemente accurati nel prevedere l’aumento delle temperature globali. I ricercatori usavano computer meno potenti di un moderno smartphone, eppure i loro calcoli reggono ancora oggi.

Oggi sappiamo che gli analisti dell’epoca avevano ragione. Anche i modelli interni di ExxonMobil, sviluppati tra il 1977 e il 2003, prevedevano con “sorprendente abilità e precisione” l’aumento delle temperature. Il problema non era la scienza: era chi decideva di ignorarla.

Città sommerse: fallimento totale

E poi c’erano le città sottomarine. Cupole di vetro, habitat pressurizzati, colonie subacquee per risolvere la crisi abitativa. Popular Science e Popular Mechanics ne parlavano con certezza: entro fine secolo avremmo vissuto sotto il mare. Era la previsione più spettacolare, quella che finiva sulle copertine. Le ricordo, quelle belle ricostruzioni sull’enciclopedia dei Piccoli.

Però non si è avverata.

Non per ragioni tecniche: la tecnologia per costruire habitat sottomarini esiste da decenni. Il problema è che nessuno vuole viverci davvero. Costano troppo, sono scomodi, isolati. La sovrappopolazione si è risolta diversamente: città più dense, grattacieli più alti, urbanizzazione più efficiente. Il mare è rimasto un luogo da visitare, non da abitare.

Anni 70, occhio lungo

Cinquant’anni di previsioni scientifiche: quattro su cinque centrate. Computer personali, internet, auto autonome, medicina genetica, riscaldamento globale. Tutte azzeccate. Solo le città sommerse sono rimaste sulla carta. E forse è meglio così.

Il bilancio finale degli anni 70 dice una cosa semplice: spesso, quasi sempre anzi, la scienza sa prevedere. Non nei dettagli, non nei tempi esatti, ma nelle direzioni sì. Quando i principi fisici permettono qualcosa, prima o poi qualcuno lo realizza. Le previsioni funzionano quando guardano alla fisica, non alle mode del momento.

E per questo l’unica previsione fallita è anche la più significativa: le città sommerse non avevano basi solide. Erano spettacolari, affascinanti, perfette per le copertine. Ma non risolvevano problemi reali.

Perché il futuro, oggi come negli anni 70, fa notizia quando stuzzica i sogni, ma si costruisce sui bisogni.