Sapevamo già che l’allattamento riduce il rischio di cancro al seno. Lo dicono i dati epidemiologici da anni: circa il 4,3% in meno di probabilità per ogni anno di allattamento. Ma il meccanismo restava sfocato, una correlazione senza spiegazione cellulare precisa. Ora un gruppo di ricercatori australiani ha messo a fuoco l’immagine.

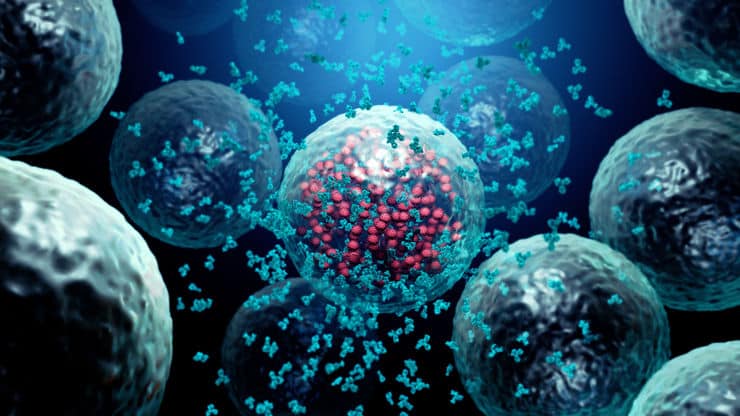

I ricercatori hanno analizzato il tessuto mammario di 260 donne diverse per età ed etnia, e hanno scoperto qualcosa di inaspettato: le donne che hanno allattato ospitano nel seno un tipo particolare di cellule immunitarie, i linfociti T CD8+, che restano lì per tutta la vita. Non se ne vanno dopo lo svezzamento. Rimangono in posizione, come sentinelle pronte ad attaccare cellule anomale. E funzionano.

Le guardie che restano di pattuglia

Sherene Loi, oncologa del Peter MacCallum Cancer Centre di Melbourne, ha coordinato lo studio pubblicato su Nature. Il team ha esaminato tessuto mammario di donne tra i 20 e i 70 anni, nessuna con diagnosi pregressa di cancro al seno. Quello che hanno trovato è una popolazione di cellule T CD8+ che si comportano come residenti permanenti del tessuto. Non circolano. Stanno lì, ancorate. Secondo i risultati pubblicati, queste cellule possono rimanere attive nel seno fino a 50 anni dopo l’ultimo allattamento.

“Agiscono come guardie locali, pronte ad attaccare cellule anormali che potrebbero trasformarsi in cancro”, spiega Loi.

La cosa interessante è che questo accumulo non avviene solo con la gravidanza. Serve il ciclo completo: gravidanza, allattamento e il periodo di recupero dopo lo svezzamento. I ricercatori lo hanno verificato nei topi, dove hanno potuto controllare ogni fase del processo. Gli animali che completavano l’intero ciclo mostravano un aumento significativo di cellule T nel tessuto mammario. Quelli a cui venivano rimossi i cuccioli subito dopo il parto, no.

Allattamento: tumori più lenti, sopravvivenza più lunga

I ricercatori non si sono fermati all’osservazione. Hanno testato l’ipotesi impiantando cellule di cancro triplo negativo, una delle forme più aggressive di tumore al seno, nei topi che avevano completato il ciclo di allattamento. Risultato: la crescita tumorale era drasticamente rallentata rispetto ai topi di controllo. Ma quando eliminavano artificialmente le cellule T CD8+ da questi animali, i tumori tornavano a crescere velocemente. Il collegamento è diretto.

In una fase successiva i ricercatori hanno analizzato dati clinici di oltre 1.000 donne con diagnosi di cancro triplo negativo che avevano avuto almeno una gravidanza a termine. Le donne che avevano allattato mostravano tumori con densità più elevata di cellule T CD8+, segno che il sistema immunitario era ancora attivo contro il cancro. E la sopravvivenza complessiva era significativamente più lunga, anche dopo aver corretto i dati per altri fattori di rischio come l’età.

L’accumulo di cellule T nel seno durante l’allattamento non è casuale. Serve a prevenire infezioni che potrebbero portare a mastite, un’infiammazione dolorosa del tessuto mammario. Ma questa difesa temporanea lascia un effetto collaterale positivo: una memoria immunitaria permanente che continua a sorvegliare il tessuto per tutta la vita della donna.

La questione gravidanza

Il rapporto tra gravidanza e cancro al seno è più complicato. Secondo il Ministero della Salute, la gravidanza precoce riduce il rischio, ma solo se avviene in giovane età. Una gravidanza tardiva può invece aumentarlo temporaneamente. L’allattamento, invece, ha un effetto protettivo più consistente e meno dipendente dall’età. Secondo l’OMS, circa 20.000 casi di cancro al seno all’anno sono prevenuti grazie all’allattamento materno. Se questa pratica venisse migliorata e supportata meglio, si potrebbero prevenire altri 20.000 casi.

Loi sottolinea che la scelta di allattare resta individuale e non sempre possibile. “Questo non significa che l’allattamento previene completamente il cancro al seno”, precisa. Ma la ricerca apre una finestra su come il corpo costruisce difese a lungo termine, e potrebbe suggerire strategie future per chi non può o non vuole allattare.

Allattamento e cancro al seno, prevenzione su più fronti

Daniel Gray, ricercatore del Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research di Victoria, ha commentato lo studio definendolo solido per l’analisi di gruppi multipli di donne. “Pone le basi per capire come le cellule T CD8+ mantengono una ‘memoria’ dell’allattamento”, dice.

La domanda successiva è: possiamo replicare questo effetto in laboratorio?

L’idea è di sviluppare approcci che mimino l’effetto protettivo dell’allattamento senza richiedere una gravidanza. Potrebbe essere utile per donne con mutazioni genetiche BRCA o altri fattori di rischio elevato. Ma siamo ancora lontani da applicazioni cliniche. Per ora, la ricerca ci dice che il corpo ha strategie di difesa molto più sofisticate di quanto pensassimo. E che l’allattamento non è solo nutrimento per il neonato: è un investimento biologico a lungo termine per la madre.

Chissà se riusciremo a sfruttare questa conoscenza per proteggere anche chi non ha mai allattato, o se rimarrà un vantaggio evolutivo accessibile solo a chi completa quel ciclo specifico.

Intanto, sappiamo che quelle cellule T restano lì, di guardia. Per cinquant’anni. O più.