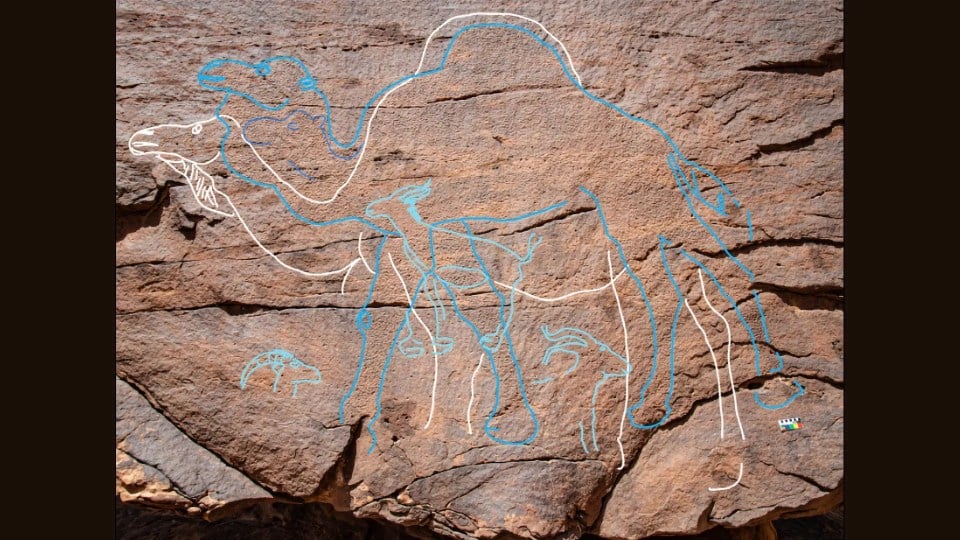

Un cammello di pietra alto due metri e mezzo, scolpito su una parete a 39 metri da terra. Per realizzarlo, l’artista ha lavorato su una sporgenza larga quanto un gradino, senza mai vedere l’opera completa. Eppure il risultato è naturalistico, proporzionato, preciso. Arte rupestre? È più complicato di così.

Siamo nel deserto del Nefud, Arabia Saudita, 12.000 anni fa. L’ultima glaciazione è finita da poco e i laghi stagionali sono tornati dopo millenni di aridità estrema. I nomadi seguono l’acqua e scolpiscono animali giganti sulle rocce: non per celebrare, ma per segnare. Acqua qui. Percorso sicuro. Territorio nostro. La scoperta, firmata da Maria Guagnin e un team internazionale, è stata pubblicata su Nature Communications.

Quando il deserto non era deserto

Tra 16.000 e 13.000 anni fa, dopo il Last Glacial Maximum (l’ultima grande glaciazione), l’Arabia settentrionale ha vissuto una trasformazione climatica. Le piogge sono tornate. I laghi stagionali si sono formati dove prima c’era solo sabbia. L’analisi dei sedimenti nelle tre località esplorate (Jebel Arnaan, Jebel Mleiha e Jebel Misma) conferma la presenza di corpi d’acqua dolce proprio nel periodo in cui le incisioni sono state realizzate.

Fino a oggi, la storia archeologica dell’Arabia settentrionale tra 25.000 e 10.000 anni fa era un buco nero. Poche tracce, nessun insediamento documentato, l’ipotesi dominante era l’abbandono totale. Troppo arido per viverci. Troppo ostile per sopravviverci. La nuova ricerca ribalta questa narrazione. I nomadi c’erano. Prosperavano. E lasciavano messaggi per chi sarebbe arrivato dopo.

176 incisioni, quattro fasi di arte rupestre “funzionale”

Il team ha documentato oltre 60 pannelli con 176 figure individuali. 130 di queste sono animali a grandezza naturale: cammelli, stambecchi, asini selvatici, gazzelle, uri (antenati estinti dei bovini moderni). Alcuni lunghi tre metri, altri alti oltre due. Scolpiti rimuovendo la patina scura della roccia per esporre l’arenaria chiara sottostante.

L’analisi stilistica ha identificato quattro fasi artistiche successive. La prima fase, la più antica, raffigura piccole figure femminili stilizzate, spesso con forme accentuate. Nella seconda arrivano figure umane più grandi. La terza fase è quella monumentale: animali naturalistici con dettagli individuali, ogni cammello diverso dall’altro. L’ultima, la quarta fase, mostra uno stile più schematico, quasi cartoon, come se l’astrazione fosse il passo successivo di una tradizione artistica matura.

Alcune incisioni sono sovrapposte. Significa che lo stesso luogo è stato usato più volte, forse per secoli. Come spiega Maria Guagnin su Scientific American, questa sovrapposizione potrebbe indicare lo sviluppo di un concetto condiviso: il cammello come simbolo di resilienza, sopravvivenza, adattamento al deserto.

Scolpire a 39 metri d’altezza (senza vedere cosa stai facendo)

La cosa più impressionante non è la dimensione delle figure. È dove sono state realizzate. A Jebel Mleiha e Jebel Arnaan, le incisioni sono su pareti verticali alte fino a 39 metri. Per arrivarci serviva scalare. Per lavorare, bisognava stare in equilibrio su sporgenze larghe pochi centimetri. E il punto di vista era sbagliato: l’artista aveva la roccia a pochi centimetri dal naso, impossibile vedere l’insieme dell’opera.

Eppure i cammelli sono proporzionati, naturalistici, riconoscibili. Come hanno fatto? Secondo National Geographic, dovevano avere una conoscenza anatomica precisa e un’abilità tecnica straordinaria. Non improvvisavano. Sapevano esattamente cosa stavano facendo, anche senza poterlo vedere.

Un pannello a Jebel Misma mostra 19 cammelli e 3 asini. Si trova a 128 piedi d’altezza (circa 39 metri), accessibile solo tramite una sporgenza inclinata verso il basso. Gli incisori probabilmente rischiavano la vita. Ma il messaggio doveva vedersi da lontano. Doveva essere impossibile da ignorare.

Mappe di sopravvivenza, non solo arte rupestre

Perché scolpire animali giganti su pareti inaccessibili? La risposta più probabile: segnalare risorse vitali. Le incisioni si trovano vicino a laghi stagionali, lungo percorsi di migrazione, in punti strategici del paesaggio. Non erano nascoste in grotte o anfratti. Erano visibili, monumentali, pensate per essere viste da lontano.

“Queste grandi incisioni non erano solo arte rupestre. Erano probabilmente dichiarazioni di presenza, accesso e identità culturale”, spiega Maria Guagnin del Max Planck Institute of Geoanthropology. Ceri Shipton, coautore dello studio dall’University College London, aggiunge:

“L’arte rupestre marca fonti d’acqua e rotte di movimento, forse indicando diritti territoriali e memoria intergenerazionale”.

È tipo un collega educato ma distratto: non ti dice esplicitamente dove andare, ma ti fa capire che se segui i cammelli di pietra, probabilmente trovi l’acqua. E se non la trovi, almeno sai di essere nel territorio giusto.

Collegamenti con il Levante (ma con uno stile tutto loro)

Gli scavi hanno riportato alla luce strumenti litici di tipo levantino: punte El Khiam e Helwan, tipiche delle popolazioni pre-ceramiche del Neolitico che vivevano nell’attuale Libano, Siria, Giordania. Sono state trovate anche perline di dentalium (conchiglie marine) e pigmento verde, materiali che suggeriscono contatti a lunga distanza.

Ma l’arte rupestre del Nefud è diversa. La scala monumentale, il naturalismo degli animali, la collocazione su pareti altissime: tutto questo non ha paralleli nel Levante. È come se i nomadi arabici avessero preso tecniche e materiali da altre culture, ma sviluppato un linguaggio visivo tutto loro. Una firma culturale unica, adattata a un ambiente estremo.

Faisal Al-Jibreen, della Heritage Commission del Ministero della Cultura saudita, sintetizza così: “Questa forma unica di espressione simbolica appartiene a un’identità culturale distinta, adattata alla vita in un ambiente arido e impegnativo”. È un modo elegante per dire: non erano solo di passaggio. Erano di casa.

Il progetto Green Arabia e il futuro della ricerca

La scoperta è parte del Green Arabia Project, un’iniziativa internazionale coordinata dalla Heritage Commission saudita che coinvolge il Max Planck Institute of Geoanthropology, la King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), l’University College London, la Griffith University e altre istituzioni.

Michael Petraglia, responsabile del progetto Green Arabia, commenta:

“L’approccio interdisciplinare del progetto ha iniziato a colmare un vuoto critico nella documentazione archeologica dell’Arabia settentrionale tra l’LGM e l’Olocene, facendo luce sulla resilienza e l’innovazione delle prime comunità desertiche”.

Il prossimo passo? Capire quanto fosse estesa questa tradizione artistica. I metodi sviluppati per modellare e rilevare questi segnali deboli possono essere utilizzati anche in astronomia, difesa planetaria e monitoraggio dell’impatto della tecnologia umana sul nostro ambiente spaziale. Serve mappare altre aree del deserto, datare con maggiore precisione gli strati archeologici, analizzare l’usura degli strumenti di incisione.

Perché questa scoperta cambia tutto

Prima di questa ricerca, pensavamo che l’Arabia settentrionale tra 12.000 e 10.000 anni fa fosse vuota. Un buco demografico. Un deserto letterale e figurato nei tanti buchi storici che ancora sono da riempire. Ora sappiamo che gruppi umani non solo sopravvivevano, ma prosperavano. Creavano arte rupestre monumentale. Sviluppavano tecniche di orientamento. Trasmettevano conoscenze tra generazioni.

Le incisioni rupestri del Nefud sono più antiche di 2.000-4.000 anni rispetto alle precedenti testimonianze di arte rupestre in Arabia. Spostano indietro la cronologia dell’occupazione umana stabile nel deserto arabico. E dimostrano che l’adattamento a ambienti estremi non è una prerogativa moderna: è una costante della storia umana.

Perché abbiamo impiegato così tanto a capire che erano lì?. Beh, perché il deserto nasconde bene.

Per fortuna, la pietra ricorda meglio.