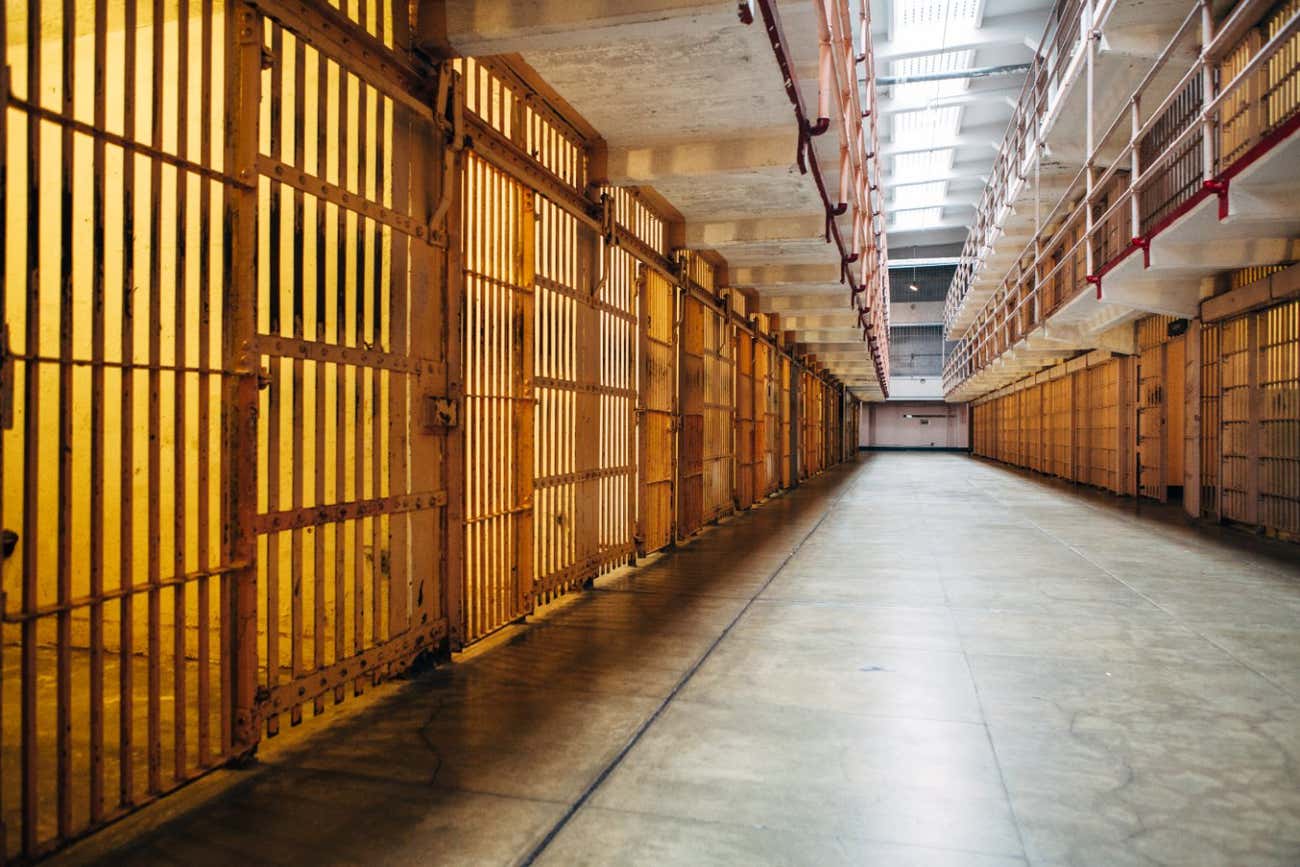

Il detenuto esce dal tribunale con una sentenza: tre anni. Non sale sul furgone che lo porterà in carcere. Torna a casa. Alla caviglia, un dispositivo GPS grande quanto un orologio. Sul polso, un sensore che monitora movimento e comportamento. A casa, una centralina che registra tutto. Benvenuto nella “Selvfengsel“, la prigione di sé stessi. Nei paesi scandinavi potremmo vederla dal 2030, in Italia non ci arriveremo forse mai. In tutto questo, la domanda resta: serve davvero rinchiudere la gente nelle carceri, dietro le sbarre?

La tecnologia che sostituisce le carceri

Il sistema HomeGuard, così l’hanno battezzato gli anglofoni (in norvegese selvfengsel, letteralmente “auto-carcere”), funziona su tre livelli. Il primo è un braccialetto alla caviglia con GPS integrato che traccia ogni spostamento del condannato. Il secondo è una serie di sensori biometrici che registrano cosa fa e dice la persona. Il terzo, quello che fa discutere, è un dispositivo a scarica elettrica simile a un taser: se violi le regole della condanna, ti incapacita temporaneamente. Poi arrivano le forze dell’ordine.

Non è distopia. Potrebbe essere davvero realtà specialmente in paesi come la Norvegia (ne abbiamo parlato di recente) che da decenni portano avanti un modello penitenziario basato sulla riabilitazione piuttosto che sulla punizione. Breve recap: il carcere di Halden, considerato il più umano al mondo, con celle dotate di TV, frigorifero e finestre senza sbarre, ha un tasso di recidiva del 20% dopo due anni dalla scarcerazione.

Il costo annuale per detenuto in Norvegia si aggira sui 120.000 euro. In Italia, la spesa è di appena 4.000 euro all’anno per detenuto. La differenza? Loro investono in riabilitazione, noi in custodia. E i risultati parlano chiaro.

Il problema italiano: troppa domanda, zero offerta

In Italia, a novembre 2023 risultavano attivi 5.965 braccialetti elettronici, un numero in crescita rispetto ai 2.808 del 2021. Sembra un progresso. Il problema è che i dispositivi disponibili sono circa 2.000 e i detenuti in attesa di un braccialetto sono almeno 700. Risultato: chi ha diritto ai domiciliari resta in cella. A maggio 2025, diverse città italiane tra cui Milano segnalavano la mancanza cronica di dispositivi.

Cosa significa? Che persone condannate per reati minori, che potrebbero scontare la pena a casa con un sistema di controllo, rimangono in carcere. Contribuiscono al sovraffollamento. Costano allo Stato. E quando usciranno, avranno vissuto in condizioni che aumentano la probabilità di recidiva. Uno studio scientifico svizzero condotto tra il 1999 e il 2002 su 631 condannati in sei cantoni ha dimostrato che la sorveglianza elettronica rafforza l’autodisciplina ed è più economica del regime detentivo tradizionale. L’esperimento fu interrotto solo nel 4% dei casi.

La matematica è semplice. Un giorno di detenzione con braccialetto elettronico costa 54 franchi svizzeri, contro i 133 della semilibertà e i 203 della detenzione in carcere. Eppure continuiamo a costruire celle.

Scandinavia, laboratorio del futuro penitenziario

La Norvegia non ha inventato niente. Ha solo capito prima degli altri che punire non serve a niente se poi rispedisci fuori persone peggiorate. Negli anni Ottanta, il sistema carcerario norvegese era simile al nostro: celle dove circolava droga, detenuti con problemi psichiatrici non curati, proteste, evasioni. Il tasso di recidiva era al 70%. Identico all’Italia di oggi.

Poi hanno cambiato strategia. Dal 2008 è in vigore una Carta bianca che prevede la collaborazione tra cinque ministeri: Giustizia, Istruzione, Cultura, Salute e Autonomie locali. Il concetto è che la vita in cella non deve essere diversa da quella fuori, e la pena non deve privare il detenuto di dignità. I risultati sono arrivati in meno di vent’anni.

La realtà virtuale per la riabilitazione dei detenuti è solo uno degli esperimenti in corso. L’intelligenza artificiale che monitora comportamenti a rischio, sensori che rilevano stati emotivi critici, terapie personalizzate basate su algoritmi. La tecnologia sta entrando nelle carceri da tutte le porte.

Il prezzo della libertà (controllata)

Ma funziona davvero? Il modello norvegese sembra dimostrare di sì, almeno sul piano della recidiva. Sul piano etico, le domande sono altre. Un braccialetto elettronico con taser integrato è meno invasivo di una cella? Un algoritmo che ti monitora ventiquattr’ore su ventiquattro è più umano di un secondino? La risposta dipende da cosa consideriamo peggio: essere rinchiusi fisicamente o essere liberi ma costantemente sorvegliati.

In Svizzera l’uso dei braccialetti elettronici è cresciuto del 25% tra il 2018 e il 2023. I Cantoni urbani li utilizzano di più, specialmente quelli che avevano partecipato al progetto pilota. Il sistema facilita il reinserimento sociale ed evita il sovraffollamento carcerario. Anche l’Italia potrebbe seguire questa strada, se solo investisse nei dispositivi necessari.

La proposta dello studio pubblicato nel 2018 da Dan Hunter e colleghi del King’s College London era chiara: il costo della tecnologia diminuisce costantemente, mentre quello delle carceri aumenta. Anche rifornendo i detenuti di nuova tecnologia ogni anno, il risparmio sarebbe nell’ordine di decine di migliaia di dollari per persona. E questo prima ancora di considerare i benefici sociali: meno recidiva, più riabilitazione, famiglie che restano unite.

Questione di scelte (e di soldi)

Il dibattito non è se abolire le carceri sia giusto o sbagliato. È se possiamo permetterci di continuare a gestirle come facciamo ora. Le celle costano, non funzionano, producono recidiva. La tecnologia costa meno, funziona meglio, riduce la recidiva. La matematica, ancora una volta, è brutalmente semplice.

Certo, restano i criminali violenti, quelli per cui la detenzione fisica è necessaria per proteggere la società. Ma sono una minoranza. La maggior parte dei detenuti potrebbe scontare la pena a casa, con un sistema di controllo adeguato. Lo dicono i dati, lo dimostrano gli esperimenti scandinavi, lo conferma la matematica economica.

Forse tra trent’anni le carceri saranno davvero un ricordo. O forse continueremo a riempirle, ignorando tutto quello che sappiamo su cosa funziona e cosa no. Dipende solo da quali priorità decideremo di darci. E da quanti braccialetti elettronici avremo voglia di comprare.