Sopra le nostre teste orbitano 130 milioni di frammenti di detriti spaziali. Bulloni, schegge di vernice, pezzi di satelliti esplosi che viaggiano a velocità ipersoniche. Anche un frammento da tre millimetri può perforare lo scafo di un satellite o danneggiare la Stazione Spaziale Internazionale. Per proteggersi, dal 1947 si usano gli scudi Whipple: strati di alluminio separati da spazi vuoti che assorbono l’energia dell’impatto frammentando il proiettile. Funzionano, ma creano un effetto collaterale pericoloso: generano nuovi detriti metallici che si aggiungono alla spazzatura orbitale. Atomic-6, startup statunitense con sede a Marietta, in Georgia, ha sviluppato Space Armor: un materiale composito per uno scudo spaziale che promette di risolvere il problema.

Il problema degli scudi tradizionali

Fred Whipple inventò il suo scudo negli anni ’40 con un’idea brillante: invece di cercare di resistere all’impatto diretto, meglio frammentare il proiettile prima che raggiunga la struttura principale. Il design è rimasto praticamente invariato per ottant’anni. Strati di alluminio aeronautico separati da spazi vuoti o riempiti di schiuma polimerica. Il primo strato frantuma il detrito, i successivi ne assorbono l’energia. Funziona.

Come dimostrano le immagini del satellite ADRAS-J, che ha fotografato da 50 metri un pezzo di razzo giapponese lungo 11 metri, la spazzatura orbitale è un problema serio.

Smith paragona la situazione a un sassolino che colpisce un parabrezza: anche una piccola particella può perforare serbatoi o distruggere componenti sensibili. Ma nello spazio, quello stesso sassolino viaggia a velocità che sulla Terra appartengono solo ai proiettili dei cannoni elettromagnetici.

Ma c’è un dettaglio che rende gli scudi spaziali Whipple controproducenti nel lungo periodo. Quando l’alluminio viene colpito a velocità ipersonica, non si limita a frammentare il proiettile: genera nuovi frammenti metallici che diventano a loro volta proiettili. Più satelliti proteggiamo con scudi metallici, più detriti produciamo. È un circolo vizioso che alimenta la “sindrome di Kessler”, lo scenario da incubo in cui le collisioni generano abbastanza detriti da rendere alcune orbite inutilizzabili per decenni.

E c’è un altro problema, meno evidente ma altrettanto critico. Gli strati di alluminio dello scudo Whipple funzionano come una gabbia di Faraday. Bloccano le onde radio. Questo significa che antenne e sistemi di comunicazione non possono essere protetti direttamente: servono configurazioni complesse e costose per separare fisicamente le protezioni dalle apparecchiature sensibili.

Un polimero che cambia le regole

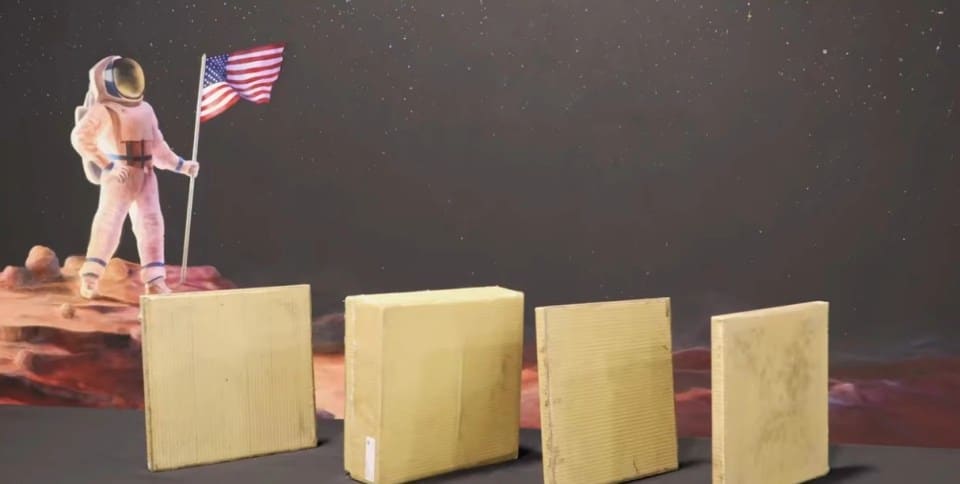

Trevor Smith, CEO di Atomic-6, ha presentato Space Armor il 16 ottobre scorso con una premessa semplice: serve uno scudo spaziale che non produca nuova spazzatura. Il team ha lavorato 18 mesi su un materiale composito proprietario, formato da fibre e resine in proporzioni non divulgate e prodotto con un processo altrettanto segreto. Il risultato sono piastrelle autoadesive da 30 centimetri per lato e 2,5 centimetri di spessore, modulari e personalizzabili fino a un metro quadrato.

I test condotti a terra hanno utilizzato cannoni a gas leggero che sparano proiettili a velocità ipersonica, simulando impatti fino a 7 chilometri al secondo. Space Armor ha dimostrato di gestire urti superiori ai 25mila chilometri orari con una frammentazione minima.

A differenza degli scudi spaziali metallici, il polimero assorbe l’energia deformandosi senza produrre schegge secondarie significative.

Le versioni disponibili sono due. Space Armor Lite, più leggera e sottile, gestisce il 90% dei detriti probabili fino a 3 millimetri di diametro. Space Armor Max sostituisce direttamente gli scudi Whipple tradizionali, fermando proiettili fino a 12,5 millimetri. Entrambe mantengono la trasparenza alle onde radio, permettendo di proteggere direttamente i satelliti senza compromettere le comunicazioni.

Test orbitali e mercato spaziale

Nel 2026, Atomic-6 prevede di testare Space Armor direttamente in orbita, in collaborazione con clienti del settore satellitare. I pannelli verranno installati su satelliti operativi e monitorati per verificare le prestazioni in condizioni reali. L’ambiente orbitale offre abbastanza detriti naturali da fungere da campo di prova senza bisogno di esperimenti controllati.

Il mercato è pronto. Secondo i dati del 2025, in orbita ci sono oltre 14mila satelliti attivi e 27mila oggetti tracciati tra satelliti inattivi, stadi di razzi e detriti grandi. Un incremento del 31% rispetto al 2023. Le megacostellazioni come Starlink continuano a lanciare centinaia di satelliti all’anno. Più traffico significa più rischi di collisione, più manovre evasive, più consumo di carburante prezioso (e guai per lo strato di ozono, ma questa è un’altra storia).

Michael Garrett, coautore dello studio su Space Armor, sottolinea che imparare come i segnali viaggiano nello spazio e come i materiali reagiscono agli impatti ipersonici offre intuizioni preziose non solo per la protezione dei satelliti, ma anche per la difesa planetaria e il monitoraggio dell’impatto della tecnologia umana sull’ambiente spaziale.

La corsa agli scudi intelligenti

Space Armor non è l’unico tentativo di superare i limiti degli scudi Whipple. Uno studio pubblicato su Polymers a gennaio 2025 ha analizzato il comportamento di proiettili in polipropilene contro scudi tradizionali, scoprendo che i polimeri trasferiscono più energia al bumper creando danni diversi rispetto ai proiettili metallici. Altri gruppi di ricerca stanno sperimentando soluzioni diverse per uno scudo spaziale, tra rivestimenti in carburo di tungsteno e configurazioni a onde superficiali.

Atomic-6, però, ha un vantaggio da non poco: il prodotto è già pronto. Le piastrelle sono già state testate, i processi produttivi sono definiti, i primi clienti sono in trattativa. Non è più ricerca di laboratorio, è ingegneria applicata.

Smith chiude con una considerazione che suona più pragmatica che visionaria: Con le crescenti tensioni geopolitiche e le preoccupazioni sugli attacchi spaziali, proteggere satelliti e astronauti sia da colpi deliberati che da collisioni accidentali non è più opzionale. È essenziale.

L’orbita terrestre non è più una frontiera vuota. È diventata un’autostrada affollata dove ogni veicolo viaggia a velocità supersonica senza freni. Meglio avere una buona carrozzeria.