Il tuo sistema immunitario ha un voto, anche se probabilmente non lo conosci. Mentre leggi, 1,8 trilioni di cellule pattugliano il tuo corpo cercando virus, batteri, cellule tumorali. Alcune funzionano bene. Altre no. L’insieme forma il tuo immunoma: un universo di interazioni molecolari che determina se ti ammali o resti in salute. Fino ad oggi, la medicina poteva solo fare foto sfocate di questo sistema. Contare qualche tipo di cellula. Misurare proteine generiche. Adesso esiste un test che lo scansiona completamente. Si chiama IHM e analizza un milione di componenti immunitarie da un prelievo. Restituisce un punteggio, e questo punteggio dice se il tuo immunoma funziona o se sta nascondendo qualcosa. Anche prima dei sintomi. Ho la vostra attenzione? Bene. Proseguiamo.

Quando un messaggio ti cambia la percezione della salute

La storia parte da un testo. “David, tu sei il punto rosso”, scrive John Tsang, immunologo di Yale (nella foto). L’immagine allegata mostra un grafico con decine di punti neri sparsi su un piano cartesiano. E uno solo rosso, isolato. Sotto c’è un numero: 0,35. Nessuna spiegazione immediata. Il destinatario del messaggio è David Ewing Duncan, giornalista che da vent’anni si sottopone a ogni nuovo test medico disponibile. Ha fatto sequenziare il suo DNA nel 2001, quando costava una fortuna. Non solo: ha mappato proteine, microbioma, metaboloma. Ha accumulato terabyte di dati su sé stesso. Ma questo test prometteva qualcosa di diverso. Non una lista di numeri: una valutazione completa dello stato di salute del suo immunoma.

Il grafico mostrava persone sane sulla destra, malate sulla sinistra. Il punto rosso stava nel mezzo, leggermente spostato verso destra. Duncan aveva 67 anni. Aveva avuto il covid due volte. Long covid. Stress, infezioni, il tempo che passa. Eppure il suo punteggio dell’immunoma corrispondeva a quello di persone 20 anni più giovani. Non male, considerando tutto. Ma cosa significava davvero quel numero? E soprattutto: cosa rivelava che gli altri esami non avevano mai mostrato?

L’immunoma è un sistema che la medicina non sa ancora leggere

Il sistema immunitario è composto da 1,8 trilioni di cellule. Più trilioni di proteine, molecole di RNA messaggero, metaboliti. Ogni elemento cambia continuamente in base a quello che incontri: virus, batteri, cibo, stress, traumi. L’immunoma è questo: la somma di tutte le interazioni tra componenti immunitarie in un dato momento. È plasmato dal DNA, ma anche da tutto quello che hai vissuto. Dalle malattie passate, dall’aria respirata, dal cibo mangiato, dai momenti di tensione accumulati. È un archivio vivente della tua esistenza biologica.

E la medicina, fino a poco tempo fa, poteva solo guardarlo da lontano. Gli esami del sangue standard misurano pochi marcatori: globuli bianchi, neutrofili, linfociti, monociti. È tipo controllare se una città funziona contando quante auto ci sono per strada. Non ti dice se il traffico scorre, se i semafori funzionano, se qualcuno sta bloccando un incrocio. Il test CBC (complete blood count), usato da decenni, conta cellule. Non valuta cosa stanno facendo, non misura come interagiscono. Soprattutto, non prevede se il sistema sta per cedere o se sta già combattendo qualcosa di nascosto.

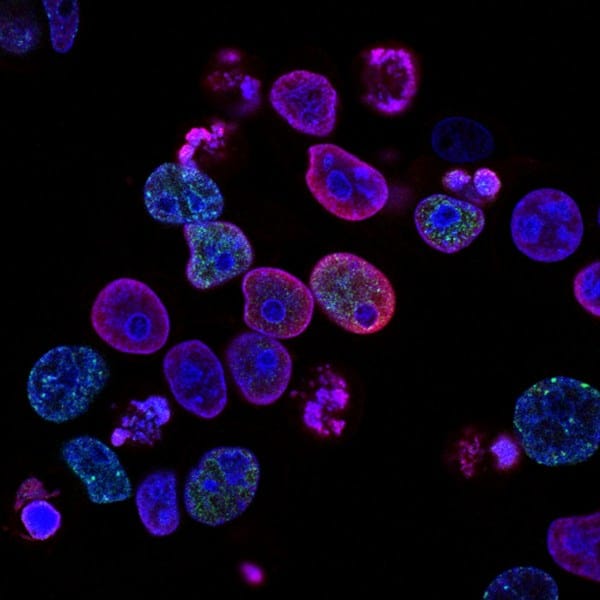

Il test sviluppato da Tsang e dal suo team a Yale va oltre. Analizza fino a un milione di cellule, proteine, RNA e biomolecole immunitarie. Non si limita a contarle: valuta come reagiscono, come si attivano, come comunicano tra loro quando incontrano una minaccia. Usa algoritmi di machine learning per confrontare questi dati con quelli di migliaia di altre persone e costruisce un profilo completo dell’immunoma. Il risultato è un numero: l’Immune Health Metric, o IHM. Un punteggio che colloca ogni persona su una scala tra “immunoma sano” e “immunoma compromesso”.

Il test che trova malattie invisibili

Nel 2024, Tsang e Rachel Sparks, immunologa clinica ora in AstraZeneca, hanno pubblicato i risultati del loro studio su Nature Medicine. Hanno testato 270 persone: 228 con malattie genetiche rare che compromettono il sistema immunitario e 42 individui sani. Il test ha analizzato il loro sangue cercando segnali distintivi di immunomi compromessi. E li ha trovati. Persone con malattie diverse mostravano pattern simili: livelli bassi di cellule natural killer, alterazioni nelle citochine, squilibri in proteine specifiche. Il test riusciva a distinguere chi era malato da chi non lo era.

Ma poi è arrivata la scoperta interessante. Alcuni “sani” apparivano sul grafico vicino ai malati. Altri malati stavano dalla parte dei sani. Circa metà delle persone senza diagnosi aveva punteggi IHM che sovrapponevano con quelli di chi aveva patologie conclamate. Possibili spiegazioni: o stavano combattendo un virus passeggero (tipo un raffreddore in incubazione), o il loro immunoma era compromesso dall’età e dallo stress accumulato, o stavano covando qualcosa che non aveva ancora dato sintomi. Una malattia autoimmune latente. Un tumore microscopico. Un’infiammazione cronica ancora silente.

“Il CBC non mi dice cosa stanno facendo le cellule che sto contando”, spiega Sparks. “So solo che ci sono più neutrofili del normale. Ma potrebbero comportarsi male o bene. Adesso abbiamo tecnologie che ci permettono di vedere a livello granulare cosa fa davvero una cellula quando compare un virus. Come cambia, come reagisce, se si attiva o resta ferma.”

Perché alcuni si ammalano e altri no

La pandemia ha reso evidente un problema. Persone giovani, apparentemente sane, morivano di covid. Altre anziane con patologie pregresse se la cavavano con febbre leggera. Nessuno riusciva a spiegare perché. Stephen Hawking aveva avvertito per anni che rivelare la nostra presenza nell’universo poteva essere rischioso (non c’entra niente, ma il principio è simile: non sai mai cosa trovi là fuori). Con i virus funziona allo stesso modo: non sai mai come reagirai finché non li incontri. E quando li incontri, spesso è tardi per prepararsi.

“Uno degli aspetti più sorprendenti della pandemia è stato vedere giovani apparentemente sanissimi ammalarsi gravemente e poi morire”, dice Mark Davis, immunologo di Stanford che ha contribuito a fondare il campo della systems immunology. “Alcuni avevano obesità o diabete. Altri no. La domanda è: potevamo capire in anticipo che qualcosa non andava nel loro sistema immunitario? Potevamo diagnosticarlo e avvertirli di prendere precauzioni extra?”

Il test dell’immunoma è progettato per rispondere a questa domanda. Misurando lo stato basale del sistema immunitario, può predire chi risponderà meglio o peggio a un’infezione. O a un vaccino. Già oggi esistono protocolli dettagliati per gestire scenari imprevisti (ok, quello parlava di alieni, ma il principio vale anche per le pandemie). La differenza è che con l’IHM potresti sapere in anticipo se sei nella categoria a rischio. Non per età o patologie, ma per lo stato effettivo dell’immunoma.

Come funziona il punteggio dell’immunoma

Il test parte da un prelievo di sangue. Niente di invasivo. Da lì, il campione viene sottoposto a una batteria di analisi: sequenziamento dell’RNA per vedere quali geni sono attivi nelle cellule immunitarie, misurazione di centinaia di proteine circolanti, conteggio ad alta risoluzione di decine di tipi cellulari diversi. I dati vengono processati con algoritmi che li confrontano con un database di migliaia di persone sane e malate. L’intelligenza artificiale cerca pattern, correlazioni, segnali deboli che indicano uno stato di salute compromesso.

Il risultato è un numero su una scala arbitraria. Tipo quando al liceo ti davano un voto da 1 a 10 e non capivi bene cosa significasse il 7. Solo che qui il punteggio è costruito su basi statistiche solide. Più è alto, meglio funziona l’immunoma. Più è basso, più il sistema è sotto stress o compromesso. Il team di Tsang ha validato il punteggio su diversi studi indipendenti. Ha dimostrato che l’IHM predice la risposta ai vaccini: chi ha punteggi alti sviluppa più anticorpi. Poi ha mostrato che riflette l’attività di malattie autoimmuni come il lupus: quando i sintomi peggiorano, il punteggio scende. Ha anche correlato con l’indice di massa corporea anche controllando per età, sesso ed etnia.

Il test ha anche rivelato qualcosa di interessante sull’invecchiamento. L’età biologica dell’immunoma non corrisponde all’età anagrafica. Alcune persone di 70 anni hanno immunomi da quarantenni. Altre di 40 anni sembrano settantenni dal punto di vista immunitario. David Duncan, il giornalista del punto rosso, ha scoperto che il suo immunoma aveva circa 47 anni. Lui ne aveva 67. Un risultato che lo ha sorpreso, considerando (come detto) due episodi di long covid e decenni di stress lavorativo.

Il progetto per mappare l’immunoma globale

Tsang e il suo collega Shai Shen-Orr, del Technion israeliano, hanno un piano ambizioso. Vogliono testare centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Non solo americani ed europei. Africani, asiatici, sudamericani, australiani. Perché l’immunoma cambia in base all’ambiente. Un esempio? Un vaccino sviluppato nel Maryland può funzionare benissimo lì e fallire in Tanzania. Non perché il vaccino sia difettoso, ma perché gli immunomi delle due popolazioni sono diversi. Genetica diversa, dieta diversa, patogeni diversi, clima diverso. Tutto contribuisce a plasmare il sistema immunitario.

Nel 2022, Tsang e Shen-Orr hanno incontrato Jane Metcalfe, cofondatrice di Wired, che era appena diventata presidente del Human Immunome Project (HIP). L’organizzazione era nata nel 2016 per sviluppare vaccini migliori, ma aveva appena cambiato missione: decodificare l’immunoma umano su scala globale. “Abbiamo profili molecolari avanzati sviluppati a Palo Alto e Tel Aviv”, ha detto Metcalfe, “ma non possiamo capire la variabilità del sistema immunitario se testiamo solo piccoli gruppi in poche città. Servono siti ovunque per costruire modelli predittivi reali.”

Il piano è partire con uno studio pilota in Africa, Australia, Asia orientale, Europa, Stati Uniti e Israele. Testare qualche migliaio di persone. Poi espandere a 150 siti nel mondo e valutare circa 250.000 individui. L’obiettivo finale: creare un database pubblico dell’immunoma umano che ogni ricercatore possa consultare. Un’infrastruttura globale per capire come il sistema immunitario reagisce a infezioni, vaccini, farmaci, stress ambientali. E per sviluppare terapie personalizzate basate sullo stato effettivo dell’immunoma di ogni paziente.

Il costo stimato è circa 3 miliardi di dollari in 10 anni. HIP conta di raccoglierli combinando fondi pubblici e privati, collaborando con governi e agenzie internazionali. I tagli ai finanziamenti federali per la ricerca biomedica negli Stati Uniti potrebbero complicare le cose, ma l’organizzazione punta a diversificare le fonti. Il progetto è già sostenuto da istituzioni come la Gates Foundation e coinvolge università e centri di ricerca in tutto il mondo.

Cosa succede quando l’immunoma invecchia

L’invecchiamento colpisce il sistema immunitario in modi prevedibili. Le cellule T diventano meno reattive. La produzione di nuovi linfociti rallenta. Il midollo osseo, che genera cellule immunitarie, perde efficienza. L’infiammazione cronica di basso grado (chiamata inflammaging) si accumula. Il risultato: maggiore vulnerabilità a infezioni, tumori, malattie autoimmuni. Ma il processo non è uguale per tutti. Alcune persone mantengono immunomi robusti fino a 80 anni. Altre mostrano segni di declino già a 50.

Shen-Orr ha sviluppato una variante del test chiamata IMM-AGE, che calcola l’età biologica dell’immunoma in base alla composizione cellulare e ai livelli di proteine. Il suo team ha usato questi dati principalmente per valutare il rischio cardiovascolare: un immunoma invecchiato precocemente correla con maggiore probabilità di infarto e ictus. Quando Duncan ha fatto il test IMM-AGE, è risultato avere un’età immunitaria di 57 anni contro i 67 anagrafici. Un buon risultato, ma non eccezionale. Shen-Orr immagina un futuro in cui le persone controlleranno il punteggio dell’immunoma su un’app dopo ogni prelievo, tipo quando oggi verifichi la frequenza cardiaca o la pressione.

L’idea è semplice: se puoi misurare qualcosa, puoi provare a migliorarlo. Un immunoma con punteggio basso potrebbe beneficiare di interventi mirati: riduzione dello stress, miglioramento del sonno, dieta più equilibrata, esercizio fisico. O, in casi più gravi, terapie immunomodulanti. Già oggi esistono trattamenti che potenziano le cellule T regolatorie per controllare malattie autoimmuni. O che le sopprimono per permettere al sistema immunitario di attaccare meglio i tumori. Ma sono approcci sperimentali, ancora lontani dalla clinica routinaria.

Le cellule guardiane che hanno vinto il Nobel

Ottobre 2025. Il Premio Nobel per la Medicina è appena andato a Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per la scoperta delle cellule T regolatorie. Sono le “guardie di sicurezza” dell’immunoma: impediscono al sistema immunitario di attaccare i tessuti sani. Senza di loro, il corpo si autodistrugge. Con troppe, i tumori crescono indisturbati perché il sistema immunitario resta bloccato. Il gene FOXP3, identificato da Brunkow e Ramsdell nel 2001, controlla lo sviluppo di queste cellule. Mutazioni in quel gene causano malattie autoimmuni devastanti come la sindrome IPEX.

La scoperta ha aperto una nuova frontiera terapeutica. Aumentare le cellule T regolatorie potrebbe curare diabete di tipo 1, sclerosi multipla, lupus. Ridurle potrebbe aiutare l’immunoterapia oncologica a funzionare meglio. Il test dell’immunoma può misurare i livelli di queste cellule e predire se un paziente risponderà a terapie che le modulano. È un esempio concreto di come capire il sistema immunitario a livello molecolare cambi l’approccio alla medicina.

“Le loro scoperte sono state decisive per comprendere perché non sviluppiamo tutti gravi malattie autoimmuni”, ha dichiarato Olle Kämpe, presidente del Comitato Nobel. Sakaguchi, 74 anni, ha raccontato ai giornalisti giapponesi: “È un onore, ma soprattutto una vittoria per chi crede che il corpo umano sappia anche fermarsi, non solo attaccare.”

Quando potremo fare tutti il test dell’immunoma?

Per ora, il test dell’immunoma resta sperimentale. Non puoi chiederlo al tuo medico di base. Costa troppo, richiede tecnologie sofisticate, serve personale specializzato. Ma Rachel Sparks è ottimista:

“Penso che tra 10 anni avremo qualcosa di utilizzabile in clinica. Sarò in grado di usare questa comprensione granulare di cosa fa il sistema immunitario a livello cellulare nei miei pazienti. E spero potremo mirare le terapie direttamente alle cellule o ai percorsi che contribuiscono alla malattia.”

Mark Davis concorda: “Con un po’ di impegno, tra 10 anni potremmo davvero avere qualcosa di utile.” Il processo è lento. Servono standard validati, protocolli condivisi, studi su larga scala per dimostrare che il test funziona davvero. E serve convincere i sistemi sanitari a pagare per un esame che costa significativamente più di un CBC tradizionale. Ma il potenziale c’è. Identificare malattie prima dei sintomi può salvare vite. Predire la risposta ai vaccini può ottimizzare le campagne di immunizzazione. Capire perché alcune persone invecchiano meglio di altre può aiutare tutti a invecchiare meglio.

Metcalfe immagina applicazioni ancora più ampie.

“Potremmo collegare i dati dell’immunoma con l’aumento delle temperature globali per studiare come il cambiamento climatico influenza il sistema immunitario di un neonato o di una donna incinta. Questi dati potrebbero essere integrati in modelli che ci aiutano a capire gli effetti di inquinamento, nutrizione, clima sulla salute umana.”

Il punto rosso e il futuro della medicina

David Duncan ha ottenuto il suo punteggio. 0,35 su una scala arbitraria. Immunoma sano, collocato tra persone 20 anni più giovani. Un risultato che non rivela dettagli granulari (tipo perché ha avuto long covid due volte mentre altri no), ma che offre una valutazione generale dello stato del sistema. “Il tuo punteggio cambia sempre in base a cosa sei esposto e all’età”, gli ha detto Tsang. “L’IHM è ancora così nuovo che è difficile sapere esattamente cosa significhi finché non facciamo più lavoro. E finché HIP non può valutare migliaia o centinaia di migliaia di persone.”

Servirà anche continuare a testare Duncan nel tempo per vedere come evolve il suo immunoma. Come cambia dopo un’infezione, dopo un periodo di stress, dopo anni. Il numero da solo non basta. Servono il contesto e la storia. Serve capire dove sta andando, non solo dove è adesso. Ma intanto, per la prima volta, esiste un modo per misurare qualcosa che prima restava invisibile. È tipo scoprire che puoi pesare i pensieri. Non è perfetto, ma è un inizio.

Duncan conclude la sua esperienza con una nota di cautela e curiosità: “Mi chiedo cosa potrebbe rivelare ancora il circuito immunitario dentro di me su se sono davvero in salute in questo momento, o se lo sarò domani, il mese prossimo, tra anni.” La domanda resta aperta. L’immunoma continua a cambiare. E il test continua a evolversi. Forse tra 10 anni controlleremo il punteggio come oggi controlliamo la glicemia. Forse diventerà routine. O forse scopriremo che sapere troppo crea più ansia che benefici.

Intanto, il punto rosso sul grafico resta lì. Un numero che dice qualcosa, ma non tutto. Non abbastanza per stare tranquilli, ma meglio di niente.

Domani, quel numero potrebbe dirci tutto.