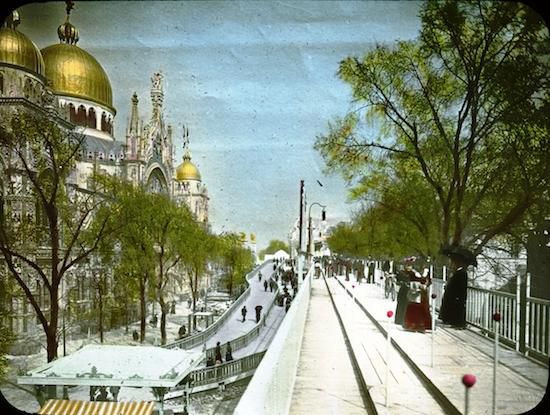

Parigi, primavera 1900. Un uomo con bombetta e bastone sale su una pedana di legno che scorre lungo la Senna. Non cammina. Si limita a restare in piedi mentre il pavimento sotto i suoi piedi lo porta avanti a 4 chilometri all’ora. Poi passa a una seconda corsia, più veloce: 9 km/h. Niente motori a scoppio, niente ruote. Solo un marciapiede mobile, un nastro continuo che trasporta migliaia di persone al giorno senza che debbano fare un passo.

Thomas Edison, in visita all’Esposizione Universale, punta la sua cinepresa su quella cosa impossibile e la immortala. Il trottoir roulant, il marciapiede mobile, funziona. E funziona così bene che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui ci muoviamo nelle città. Spoiler: non lo farà. O meglio, ci metterà 125 anni per tornare (forse) utile.

Marciapiedi mobili: quando Parigi inventò il futuro (e poi lo smontò)

L’Esposizione Universale del 1900 aveva un obiettivo ambizioso: mostrare al mondo i progressi del secolo appena concluso. Oltre 50 milioni di visitatori arrivarono a Parigi per vedere elettricità, cinematografo e la prima linea della metropolitana. Ma la vera stella dello show era il trottoir roulant: 3,5 chilometri di marciapiede semovente che costeggiava la fiera. Tre corsie sovrapposte (una ferma per salire, una a 4 km/h, una a 9 km/h) trasportavano fino a 14.000 persone contemporaneamente. Funzionava a elettricità, non faceva rumore, non inquinava.

Il sistema era semplice: salivi sulla prima corsia ferma, passavi alla seconda in movimento lento, poi alla terza veloce. Un po’ come quando si cambia corsia in autostrada, ma senza doversi muovere. I parigini lo adorarono. Edison lo filmò. I giornali dell’epoca lo definirono “la strada del futuro”. Poi finì la fiera. E qualcuno decise che era meglio smontare tutto e tornare a camminare.

Non era nemmeno la prima volta

Parigi aveva copiato l’idea da Chicago. Nel 1893, l’Esposizione Colombiana aveva presentato il primo marciapiede mobile della storia: 84 metri lungo il molo, inclinato del 10%, velocità 2,4 km/h. Costava cinque centesimi. E si rompeva spesso. I parigini migliorarono tutto: lunghezza, velocità, affidabilità. Ma poi fecero lo stesso errore: lo smontarono.

Per più di un secolo i marciapiedi mobili sono rimasti confinati negli aeroporti e nei centri commerciali. Corsie da 50 centimetri al secondo che servono solo a far arrivare i passeggeri al gate senza troppa fatica. Utili, ma non esattamente il futuro dei trasporti urbani che avevano immaginato nel 1900.

Nel frattempo le città si sono riempite di auto, bus, metro sotterranee. Abbiamo scavato tunnel, costruito viadotti, asfaltato tutto. E abbiamo dimenticato che esisteva un’alternativa più semplice: far muovere i marciapiedi al posto delle persone.

Il ritorno (con qualche numero serio)

Ora però i marciapiedi mobili stanno tornando. E stavolta con dati alla mano. Uno studio del 2017 del Politecnico Federale di Losanna aveva già analizzato la fattibilità di una rete di marciapiedi mobili accelerati (AMW) in una città senza auto private. I numeri sono interessanti: un singolo marciapiede mobile largo 1,2 metri può trasportare 7.000 persone all’ora. Una strada normale ne trasporta tra 750 e 1.800 (in auto).

I marciapiedi mobili moderni accelerano fino a 15 km/h, la stessa velocità media del traffico urbano nelle ore di punta. Sono completamente elettrici, occupano meno spazio di una corsia stradale, non inquinano. Il costo operativo è simile a quello di un autobus. Sulla carta funzionano.

I ricercatori hanno simulato una rete ottimale per Ginevra: 32 chilometri di marciapiedi mobili, 47 collegamenti, 37 intersezioni con ponti o sottopassaggi. Il risultato? Un sistema competitivo rispetto a bus e tram, capace di muovere persone in modo continuo senza fermate o attese.

Il solito problema: i costi

Installare una linea di marciapiedi mobili costa quanto costruire una linea tranviaria. Per un sistema standard parliamo di circa 90.000 euro per installazione, con manutenzione ogni tre mesi. Non poco. E poi ci sono i problemi pratici: dove li metti in città già costruite? Come gestisci le intersezioni? Cosa fai quando piove o nevica?

Le simulazioni funzionano bene su Ginevra, città pianeggiante e compatta. Ma provate a immaginare marciapiedi mobili a Napoli, Roma o Genova. Il costo di costruzione schizza. Le pendenze diventano un problema. E servirebbero infrastrutture completamente nuove.

Marciapiedi mobili: servono davvero o no?

Dipende. In città dense e pianeggianti dove il trasporto pubblico è già al collasso, i marciapiedi mobili potrebbero funzionare. Soprattutto per le distanze intermedie (due-tre chilometri) dove camminare è un po’ faticoso e prendere l’auto è inutile. Gli studi dimostrano che possono ridurre i tempi di percorrenza e liberare spazio stradale.

Nelle città esistenti, però, il problema è sempre lo stesso: dove li metti? E chi paga? Per questo i marciapiedi mobili funzionano meglio quando vengono integrati in progetti urbanistici nuovi. Dubai, per esempio, sta sperimentando sistemi di trasporto modulari che includono marciapiedi mobili nella pianificazione iniziale.

Il mercato globale dei marciapiedi mobili vale 4,2 miliardi di dollari nel 2024 e crescerà del 5% annuo fino al 2034. Ma il 70% sono installazioni indoor: aeroporti, stazioni, centri commerciali. Quelli urbani all’aperto restano una rarità.

Parigi aveva ragione, ma con 125 anni di anticipo

Il trottoir roulant del 1900 era un’idea geniale. Funzionava. Era efficiente. Ma è arrivato troppo presto in un mondo che ancora doveva innamorarsi dell’automobile. Abbiamo passato un secolo a costruire città intorno alle macchine. E ora che le vogliamo togliere, scopriamo che l’alternativa esisteva già.

I marciapiedi mobili moderni sono più veloci, più sicuri, più efficienti di quelli parigini. Ma continuano ad avere lo stesso problema: costano troppo per città già costruite. Forse tra altri 125 anni qualcuno dirà che anche noi avevamo ragione, ma con troppo anticipo.

Oppure no. Forse questa volta qualche città avrà il coraggio di provarci davvero. E scoprirà che far muovere i marciapiedi al posto delle persone non è poi così assurdo. Edison lo aveva capito nel 1900. Noi stiamo ancora decidendo.