Viaggiare laggiù, nel buio perenne, dove il peso dell’oceano è una coperta di piombo, non è esattamente una passeggiata. Pochissimi esseri umani ci sono arrivati, e anche i robot controllati da remoto hanno avuto i loro bei problemi. Eppure, l’idea di cosa si nasconda in quella Fossa delle Marianne, il punto più profondo dei nostri oceani, ci ronza in testa. Ci sono tesori? Mostri? O semplicemente un paesaggio desolato, plasmato da millenni di pressione e buio? Bene, ora abbiamo un piccolo assaggio in più.

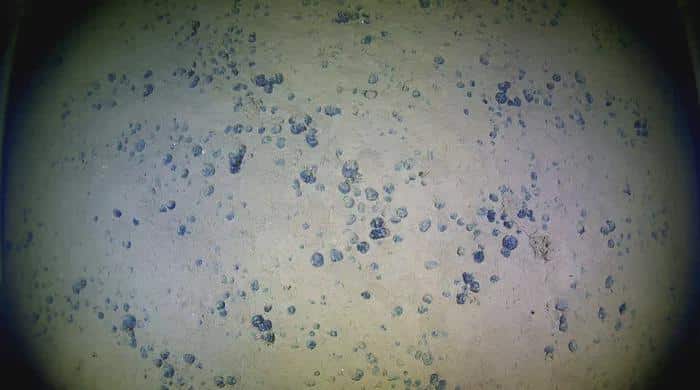

La spedizione di un veicolo sottomarino autonomo progettato per resistere a queste condizioni infernali è riuscita a catturare le prime immagini di quelle acque veramente profonde. Un primo sguardo su un mondo inesplorato, fatto di noduli polimetallici (che sembrano sassi, ma dicono valgano qualcosa) e chissà cos’altro ancora.

Laggiù, dove il sole è un lontano ricordo

Dovete immaginare un luogo così lontano dalla nostra realtà quotidiana da sembrare quasi un altro pianeta. La Fossa delle Marianne si trova nell’Oceano Pacifico occidentale, ed è, per quel che ne sappiamo, la ferita più profonda sulla crosta terrestre riempita d’acqua. Parliamo di profondità che sfiorano gli 11.000 metri nel suo punto più basso, il Challenger Deep.

Undicimila metri. Per darvi un’idea, è come impilare una ventina di volte il Burj Khalifa, non uno dei grattacieli più alti del mondo: proprio il più alto.

In quelle profondità estreme, la pressione è schiacciante: centinaia di volte quella che sentite al livello del mare. Le temperature sono gelide, giusto un pelo sopra lo zero. E la luce? Beh, non pervenuta. È un regno di buio e silenzio, rotto solo da suoni misteriosi che ancora fatichiamo a identificare. È un ambiente che mette a dura prova qualsiasi cosa costruiamo noi, fragili esseri di superficie.

Mandiamo i robot, che è meglio

Ecco perché spedire un umano laggiù è un’impresa al limite dell’assurdo, riuscita solo a una manciata di temerari o, diciamocelo, gente con una bella dose di incoscienza e budget spaziali. Più spesso, ci affidiamo a macchine. Ma anche i veicoli teleguidati hanno i loro limiti strutturali e operativi a quelle profondità.

Questa volta, però, si è puntato su qualcosa di diverso: un veicolo autonomo, un drone sottomarino chiamato Sentry. Questo piccolo gioiello di ingegneria è stato sviluppato per resistere a pressioni pazzesche e navigare in autonomia fino a 6.000 metri di profondità (circa 6 km).

Non è sceso fino al punto più profondo, certo, ma ha esplorato le acque ultra-profonde lì vicino, un’area che fino a poco fa conoscevamo appena per sentito dire. La spedizione è stata guidata dall’Ocean Exploration Cooperative Institute (OECI), che fa capo alla Graduate School of Oceanography dell’Università di Rhode Island, con il supporto della NOAA Ocean Exploration. Gente seria, insomma, che ha deciso di dare una sbirciata in un luogo dove nessuno aveva mai scattato foto prima.

“Gli scienziati, utilizzando un veicolo sottomarino autonomo per studiare acque ultra-profonde precedentemente inesplorate vicino alla Fossa delle Marianne, hanno raccolto le prime immagini in assoluto di noduli polimetallici e altre caratteristiche di questo remoto abisso sottomarino.”

Questo è quello che raccontano i protagonisti. E dalle prime immagini, beh, non aspettatevi paesaggi da cartolina.

Rocce e metallo, che affare

Le immagini che Sentry ha mandato su mostrano, tra le altre cose, quelli che vengono chiamati noduli polimetallici. Se non siete addetti ai lavori pensateli come sassi tondeggianti che si formano sul fondo dell’oceano, strato su strato, nel corso di milioni di anni.

Non sono sassi comuni, però. Sono ricchi di metalli come manganese, nickel, rame e cobalto. E qui, naturalmente, si accendono le lampadine in certe teste. Risorse! Potenziali tesori da estrarre da un luogo dove nessuno si è mai lamentato.

L’idea di mandare giù ruspe sottomarine a raccattare rocce metallifere dal fondo della Fossa delle Marianne ha quel retrogusto agrodolce tipico del progresso umano: l’esplorazione pura che si scontra subito con l’interesse economico. Del resto, perché esplorare se poi non ci puoi cavare qualcosa? Se volete farvi un’idea visiva su Australian Geographic, ci sono gallerie che mostrano l’aspetto di questi luoghi (anche se magari non sono le primissime immagini specifiche di questa campagna, danno l’idea).

Fossa delle Marianne: la vita che non ti aspetti (o forse sì?)

La cosa affascinante, o forse inquietante a seconda dei vostri gusti, è che laggiù, nel buio e nel freddo siderale, la vita c’è. Nonostante la pressione che vi trasformerebbe in una crêpe in un istante, esistono organismi che non solo sopravvivono, ma prosperano.

Sono gli extremophiles, creature adattate a condizioni che per noi sarebbero letali. Sono batteri che si nutrono di sostanze chimiche rilasciate dal sottosuolo, sono pesci dall’aspetto improbabile, crostacei trasparenti. È la dimostrazione che la vita trova sempre un modo, anche negli angoli più inospitali del nostro pianeta.

Certo, non aspettatevi mostri lovecraftiani, ma la tenacia di queste forme di vita microscopiche e non è di per sé un mistero che stiamo ancora grattando in superficie. Come racconta questo articolo su X-Ray Mag, i misteri della Fossa sono molti e vanno ben oltre le sole rocce.

Perché diavolo spendiamo tutti questi soldi per andare a sbirciare nella Fossa delle Marianne?

Bella domanda. Perché investire risorse enormi per mandare un robot a farsi un giro a 6 km di profondità a vedere sassi metalliferi e un paesaggio monocromatico? Beh, a parte l’evidente interesse per le risorse (e su questo, come vi scrivevo in questo approfondimento, ci sarebbe da discutere un bel po’ sul rapporto tra esplorazione e sfruttamento), c’è la semplice, banale eppure potentissima spinta umana alla conoscenza.

Vogliamo sapere cosa c’è laggiù. Vogliamo mappare il nostro pianeta, capirne i processi geologici, studiare ecosistemi unici che potrebbero nascondere segreti sull’evoluzione della vita o su come potremmo sopravvivere in condizioni estreme (sulla Terra o altrove). L’oceano profondo è l’ultima frontiera del nostro pianeta, un’area vastissima che conosciamo meno della superficie della Luna. Ogni spedizione, ogni immagine, ogni dato raccolto è un piccolo pezzo di puzzle che si aggiunge al quadro generale.

Anche se a noi, seduti qui al caldo, sembra solo la notizia di un drone che ha fatto un servizio fotografico noioso a seimila metri sotto il livello del mare. Queste immagini sono un passo avanti significativo proprio perché ci danno un primo sguardo diretto su una zona finora quasi invisibile.

Un occhio nel buio

Ecco, in fondo, di cosa si tratta. Mandare un occhio, anche se meccanico, in un luogo dove la luce non arriva. Un piccolo robot che sfida la pressione e il buio per mostrarci un pezzettino di un mondo che sembra alieno, ma è lì, sotto i nostri piedi (o meglio, sotto le nostre navi).

Ci mostra sassi, fango, forse qualche strana creatura che guizza via. Ci ricorda quanto è vasta e complessa la Terra, e quanto poco, davvero, ne capiamo. E ci fa pensare che mentre noi qui litighiamo per sciocchezze, laggiù, nel silenzio tombale della Fossa delle Marianne, il pianeta continua a macinare i suoi tempi geologici, indifferente alle nostre guerre, ai nostri dazi, ai nostri piccoli, rumorosi drammi di superficie.

Il Sentry è tornato, ha fatto il suo lavoro, ha mostrato i sassi. E noi, un po’ più informati e un po’ meno ignari, restiamo qui, a guardare quelle immagini sgranate, chiedendoci ancora cosa altro si nasconda in quel buio senza fine, aspettando il prossimo drone, la prossima spedizione. Magari la prossima volta troveranno qualcosa di veramente interessante. Che ne so, una vecchia chiave inglese caduta da un sottomarino.