C’era una volta un bibliotecario molto particolare. Non catalogava libri, ma frammenti di argilla. Non lavorava in una biblioteca moderna, ma nell’archivio digitale dell’Electronic Babylonian Library. E soprattutto, non era umano: era un algoritmo di intelligenza artificiale. Questo bibliotecario digitale ha appena compiuto un’impresa che fa impallidire qualunque detective: ha risolto un cold case di 3000 anni. Il caso? Un inno babilonese spezzettato in 30 frammenti di testi antichi, dispersi in musei e collezioni di tutto il mondo. Il risultato? 250 versi che ci raccontano una Babilonia che nessuno si aspettava: accogliente, inclusiva, rispettosa degli stranieri. Chi l’avrebbe mai detto.

Come l’intelligenza artificiale ricompone i testi antichi

La storia inizia quando Enrique Jiménez dell’Università Ludwig Maximilian di Monaco decide di fare squadra con i colleghi dell’Università di Baghdad. Il loro progetto, pubblicato sulla rivista Iraq, sembra uscito da un romanzo: utilizzare l’intelligenza artificiale per ricostruire letteratura perduta da millenni.

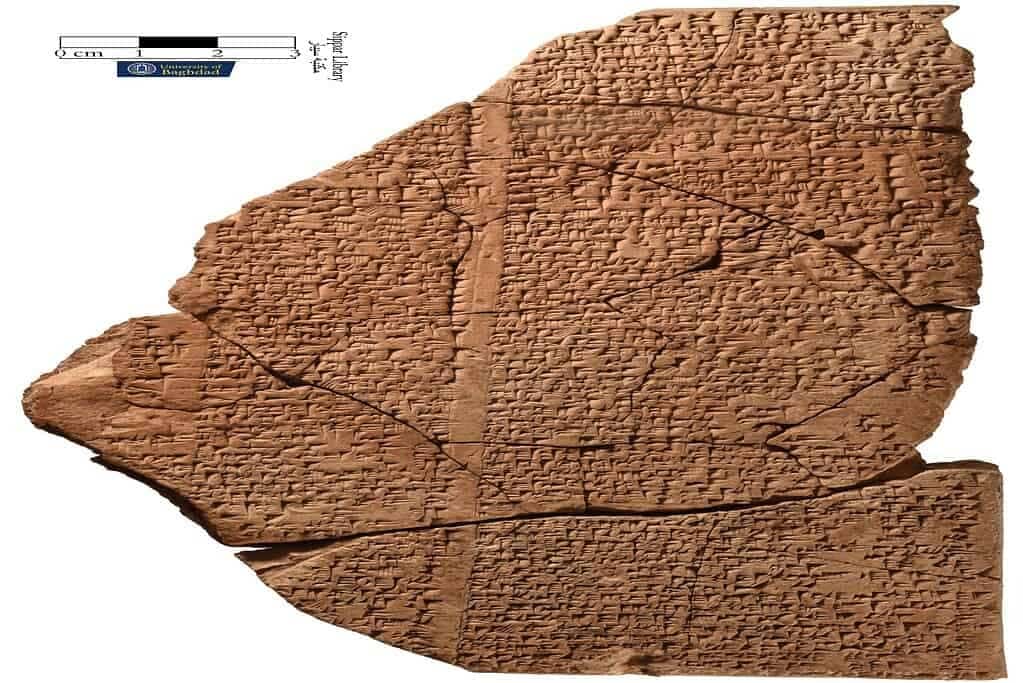

Il sistema funziona come un gigantesco puzzle digitale. L’Electronic Babylonian Library ha fotografato migliaia di frammenti cuneiformi e li ha inseriti in un algoritmo di pattern matching. Quello che gli occhi umani non riuscivano a vedere per oltre un secolo, la macchina lo ha individuato in pochi secondi: sovrapposizioni, corrispondenze, connessioni tra frammenti che giacevano in archivi diversi.

Il professor Jiménez lo spiega con entusiasmo: “È uno strumento che non esisteva prima, un enorme database di frammenti. Crediamo che possa svolgere un ruolo vitale nella ricostruzione della letteratura babilonese”. E i risultati gli danno ragione: dove 150 anni di assiriologia tradizionale avevano trovato 5000 collegamenti, cinque anni di Electronic Babylonian Library ne hanno aggiunti altri 1500.

L’inno che i bambini babilonesi studiavano a scuola

Il testo recuperato non è un frammento qualunque. L’Inno di Babilonia era così popolare nell’antichità che sopravvive in almeno 20 manoscritti cuneiformi, copiati tra il VII e il II secolo avanti Cristo. “L’inno veniva copiato dai bambini a scuola”, racconta Jiménez. “È insolito che un testo così popolare ai suoi tempi fosse a noi sconosciuto”.

Il contenuto è sorprendente. Questi testi antichi non seguono la solita retorica mesopotamica fatta di codici legali e iscrizioni reali. Qui il poeta canta di orzo e fiori primaverili con la stessa facilità con cui descrive templi e re. L’Eufrate viene dipinto mentre “disseta i prati, satura i canneti, riversa le sue acque in lagune e mari”. Una sensibilità lirica rara per l’epoca.

Ma c’è di più. L’inno descrive i cittadini liberi di Babilonia come protettori degli orfani e degli umili, persone che “seguono i precetti divini e mantengono la giustizia”. E soprattutto, “rispettano gli stranieri che vivono tra loro”. Una Babilonia multiculturale e tollerante, molto lontana dagli stereotipi di civiltà guerriera e conquistatrice.

Testi antichi, quando l’AI fa meglio degli esperti umani

I dettagli tecnici fanno impressione. Senza l’aiuto dell’intelligenza artificiale, ricostruire questo testo avrebbe richiesto dai 30 ai 40 anni. L’algoritmo lo ha fatto in una manciata di minuti, utilizzando tecniche di natural language processing e n-gram matching specificamente adattate per la scrittura cuneiforme.

Come vi sottolineavo in questo articolo, l’intelligenza artificiale sta trasformando ogni campo della conoscenza umana. Ma l’archeologia rappresenta un caso particolare: qui l’AI non sostituisce l’esperto umano, lo potenzia. Fa in secondi quello che richiederebbe decenni, lasciando agli archeologi il compito più affascinante: interpretare e contestualizzare.

Il progetto si inserisce in una tendenza più ampia. Proprio l’anno scorso l’AI aveva permesso di decifrare i papiri carbonizzati di Ercolano, aprendo una finestra su testi filosofici perduti da duemila anni.

Il futuro nascosto nei frammenti

L’Inno di Babilonia rappresenta solo l’inizio. Il database dell’Electronic Babylonian Library continua a crescere: oggi conta oltre 22.000 tavolette digitali per più di 300.000 righe di testo, la maggior parte inedite. Ogni nuovo frammento inserito nel sistema aumenta le possibilità di nuove scoperte.

Jiménez e il suo collega Anmar A. Fadhil dell’Università di Baghdad hanno scritto che “l’obiettivo principale dell’assiriologia è il recupero e la ricostruzione di un patrimonio perduto”. Quel patrimonio, una volta frammentato e disperso, trova ora nuova vita nell’alleanza più improbabile: tavolette di argilla e codice informatico, versi perduti e algoritmi.

Quello che emerge da questi testi antichi non è solo il racconto di una civiltà remota, ma la prova che la curiosità umana e la tecnologia moderna possono resuscitare voci che credevamo silenziate per sempre. E chi sa quante altre storie aspettano di essere ricomposte, pezzo per pezzo, bit per bit, nei magazzini polverosi e negli archivi digitali del mondo.