Alle tre del mattino, nel laboratorio MIT di Jeehwan Kim, una membrana spessa quanto dieci nanometri ha appena rilevato una variazione termica di pochi millikelvin. Potrebbe sembrare un dettaglio insignificante, ma quella sottilissima pellicola sta per mandare in pensione i massicci visori notturni che i soldati si trascinano dietro da decenni. Non più occhiali da venti chili raffreddati a -196°C, non più batterie che durano tre ore. Solo normali occhiali con un sensore termico così sottile da essere quasi invisibile. La visione notturna sta per diventare leggera come una piuma.

Membrane ultrasottili: la scoperta che cambia tutto

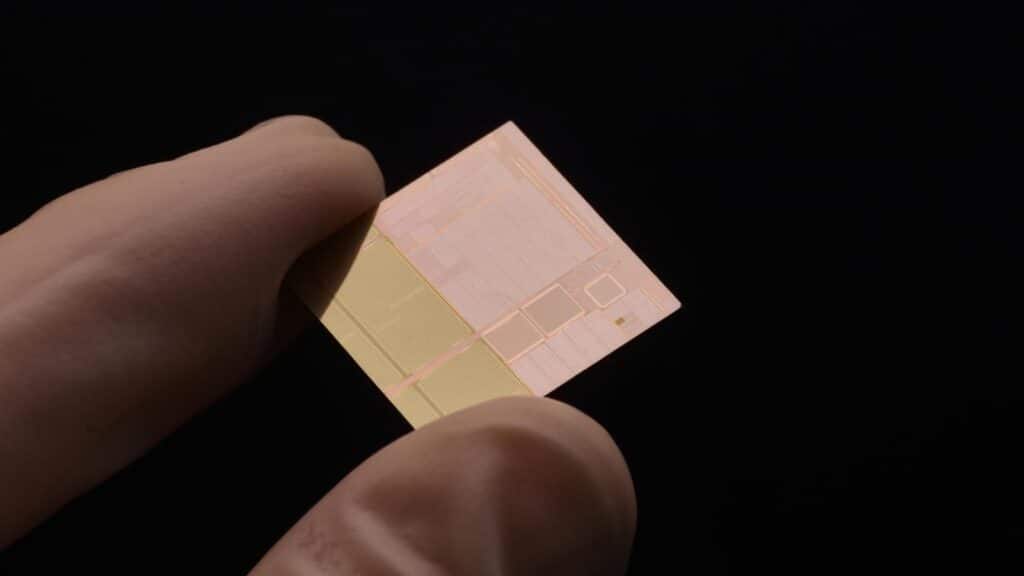

Il team guidato da Xinyuan Zhang e dal professor Jeehwan Kim del MIT, in collaborazione con l’Università del Wisconsin-Madison e il Rensselaer Polytechnic Institute, ha pubblicato su Nature una scoperta che trasforma radicalmente il concetto di visione notturna. La loro innovazione si basa su una tecnica chiamata “atomic lift-off” che permette di creare membrane ultrasottili senza i complessi strati di rilascio artificiali utilizzati finora.

Yunfeng Shi, professore del Rensselaer Polytechnic Institute e coautore dello studio, spiega come il processo funzioni sfruttando le proprietà del piombo per indebolire i legami interfacciali1. La sua équipe ha condotto calcoli di teoria funzionale della densità dimostrando che gli atomi di piombo riducono il trasferimento di carica attraverso l’interfaccia film-substrato, facilitando il distacco atomico.

Con uno spessore di appena 10 nanometri, queste membrane sono in grado di rilevare variazioni di temperatura di pochi millikelvin su lunghezze d’onda comprese tra 3 e oltre 14 micrometri. Questo copre l’intera banda dell’infrarosso medio e lontano utilizzata per l’imaging termico, superando le prestazioni dei migliori visori notturni attualmente disponibili.

PMN-PT: il materiale che rivoluziona la visione notturna

Il segreto sta nel PMN-PT (piombo magnesio niobato-piombo titanato), un materiale piroelettrico che genera correnti elettriche in risposta al calore. I ricercatori sono riusciti a produrre in serie pellicole sottili di questa sostanza, raggiungendo livelli record di sensibilità termica grazie alla possibilità di ridurre le membrane fino a uno spessore di soli 10 nanometri.

La capacità termica ridotta permette al materiale di rispondere a variazioni termiche minime che sfuggono a strati più spessi. Il prototipo sviluppato consiste in un array di 100 pixel, ciascuno con una dimensione di 60 micrometri, che nei test di laboratorio ha dimostrato prestazioni paragonabili ai migliori fotodetettori al tellururo di mercurio-cadmio attualmente disponibili.

Questo film potrebbe essere laminato direttamente sulle lenti curve degli occhiali. Tutto il resto (l’elettronica di lettura, la batteria, un’ottica semplice) può essere tranquillamente integrato in una montatura standard.

Applicazioni della visione notturna oltre il militare

L’eliminazione dei sistemi di raffreddamento criogenico apre scenari impensabili fino a pochi anni fa. Questi sensori funzionano a temperatura ambiente, eliminando la necessità di raffreddamento a -196°C richiesto dai sensori convenzionali per evitare il rumore dovuto al riscaldamento interno. Il risultato è una drastica riduzione di peso e costi, trasformando dispositivi che costano decine di migliaia di euro in accessori integrabili in normali montature da vista.

Le applicazioni spaziano dalla medicina all’astronomia. Nei telescopi spaziali, dove ogni grammo conta, queste membrane potrebbero consentire di visualizzare le fredde nubi interstellari senza costosi refrigeratori a elio liquido. Come vi raccontavo in questo articolo sulla DARPA, la miniaturizzazione della visione notturna è un obiettivo perseguito da anni con risultati fino ad ora limitati.

In campo medico, versioni integrate in lenti a contatto potrebbero monitorare i modelli di temperatura del film lacrimale, potenzialmente collegati a malattie oculari. Per i veicoli autonomi, un singolo sensore ultrasottile potrebbe individuare pedoni a 10 micrometri, leggere le mappe della temperatura stradale e rilevare la presenza di ghiaccio a lunghezze d’onda inferiori.

Il futuro della visione notturna è già qui

La tecnica atomic lift-off non si limita ai sensori infrarossi. Come sottolineano i ricercatori, questo metodo può essere applicato a una vasta gamma di membrane cristalline di ossidi, aprendo le porte a nuovi dispositivi elettronici, sensori ed energetici. La produzione di massa promette di rendere accessibili tecnologie finora riservate solo ad applicazioni militari e scientifiche di altissimo livello.

Shekhar Garde, preside della School of Engineering del RPI, sottolinea come questo nuovo passaggio dimostri “il potere trasformativo della combinazione tra sintesi avanzata dei materiali e produzione con calcoli all’avanguardia”. L’unione tra ingegnosità sperimentale e modellazione ad alta fedeltà attraverso collaborazioni interdisciplinari ha permesso di raggiungere ciò che sfuggiva agli esperti da anni.

Il coefficiente piroelettrico2 raggiunto di 1,76 × 10⁻² C·m⁻²·K⁻¹ è un valore record attribuito principalmente all’assenza degli effetti di bloccaggio del substrato e allo spessore minimizzato. Questa sensibilità eccezionale è critica per dispositivi come sensori infrarossi, convertitori termoelettrici e sistemi di raccolta energetica, dove la capacità di rilevare fluttuazioni termiche determina l’efficacia del sistema.

La visione notturna leggera non è più fantascienza. È realtà di laboratorio in attesa di diventare prodotto commerciale. Tra qualche anno, guardare al buio potrebbe essere semplice come indossare un paio di occhiali. I soldati potranno muovere il collo senza sentire il peso di mezzo zaino sulla testa, e i civili, beh… All’avventura.

Note

- I legami interfacciali sono le forze che tengono unite due materiali diversi nel punto in cui si toccano. Sono come delle “colla” tra superfici diverse, che fanno aderire bene i materiali uno all’altro ↩︎

- Il coefficiente piroelettrico è un numero che indica quanto cambia la carica elettrica di un materiale quando la sua temperatura cambia. In parole semplici, è la misura di quanto un materiale può generare elettricità quando si riscalda o si raffredda. Questo succede perché il cambiamento di temperatura sposta leggermente gli atomi nel materiale, creando una differenza di carica elettrica temporanea sulle sue superfici ↩︎