“L’infinito è solo un’illusione,” dichiara Doron Zeilberger della Rutgers University. È una frase che farebbe rabbrividire la maggior parte dei matematici, abituati a maneggiare infiniti e numeri enormi come strumenti quotidiani. Ma Zeilberger fa parte di un movimento in crescita: gli ultrafinitisti, matematici e filosofi che credono che numeri giganteschi e l’infinito stesso stiano danneggiando la scienza.

Nell’aprile 2025, alla Columbia University, si è tenuta una conferenza storica su questo tema. Per la prima volta, esperti da tutto il mondo si sono riuniti per discutere seriamente se sia il caso di “cancellare” il concetto di infinito dalla matematica.

Ultrafinitismo, la filosofia che nega i numeri giganti

Che cos’è esattamente l’ultrafinitismo? È una filosofia della matematica che va oltre il semplice rifiuto dell’infinito. Gli ultrafinitisti sostengono che anche numeri finiti, ma enormi, potrebbero non avere un vero significato matematico. Prendiamo 10^90: anche se contaste ogni atomo nell’universo osservabile, non raggiungereste mai questa cifra. Per gli ultrafinitisti, questo pone una domanda fondamentale: se un numero non può essere rappresentato nella realtà fisica, ha davvero senso parlarne?

La questione non è puramente accademica. La matematica moderna si basa su un “framework” chiamato teoria degli insiemi di Zermelo-Fraenkel (ZFC), che include esplicitamente l’assioma dell’infinito. Ma dal 1931, quando Kurt Gödel dimostrò che è impossibile provare la coerenza di ZFC al suo interno, un punto interrogativo gigante pende sulla validità di tutto il sistema. Come spiega Justin Clarke-Doane della Columbia University:

“Nessuno ha dimostrato che sia incoerente, ma non c’è nemmeno un senso profondo in cui potremo mai convincerci che sia coerente.”

Gli ultrafinitisti propongono una soluzione radicale: eliminare l’infinito e limitarsi a numeri “fattibili”. Ma cosa rende un numero “fattibile”? Secondo Rohit Parikh della City University of New York, che negli anni ’70 sviluppò una delle prime teorie ultrafinitiste formali, la chiave è mantenere un collegamento con l’attività umana: “Devi tracciare una linea da qualche parte. Le cose devono essere collegate all’attività umana”. Non è il massimo della definizione, lo riconosco.

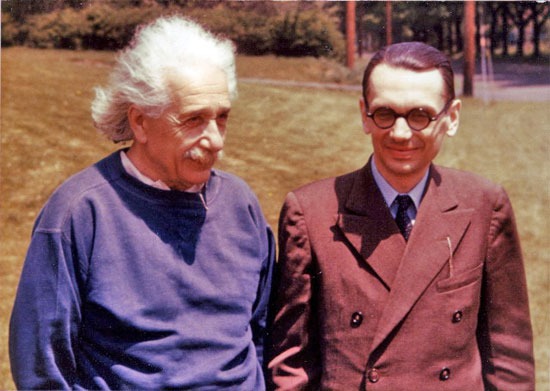

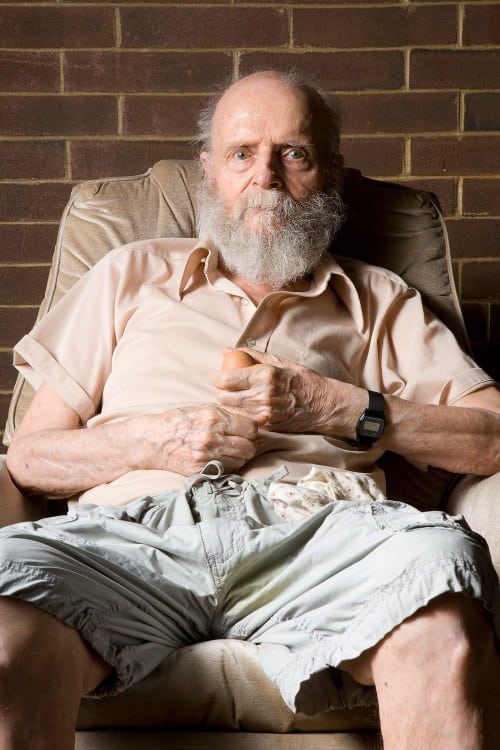

Alexander Esenin-Volpin, il dissidente che sfidò l’infinito

La storia dell’ultrafinitismo è inseparabile da quella di Alexander Esenin-Volpin, matematico russo-americano morto nel 2016. Figlio del celebre poeta Sergej Esenin, Esenin-Volpin trascorse anni nei manicomi psichiatrici sovietici per le sue idee politiche e matematiche considerate “sovversive”. La sua diagnosi ufficiale, secondo il dissidente Vladimir Bukovsky, era “onestà patologica”.

Nel 1961, mentre sviluppava le sue teorie ultrafinitiste, Esenin-Volpin sostenne di aver trovato un modo per provare la coerenza della teoria degli insiemi eliminando l’infinito. Le sue idee non furono ben comprese all’epoca (una recensione contemporanea le definì “non particolarmente convincenti”), ma gettarono le basi per tutto il movimento ultrafinitista successivo.

Harvey Friedman racconta un aneddoto illuminante: durante una conferenza, chiese a Esenin-Volpin se credesse nell’esistenza di 2^1, poi 2^2, 2^3 e così via. Per 2^1 rispose immediatamente di sì, per 2^2 ancora sì ma con una pausa percettibile. Più il numero cresceva, più lunghe diventavano le sue pause di riflessione.

Questo comportamento illustra perfettamente l’approccio ultrafinitista: non c’è una linea netta tra numeri “reali” e “irreali”: piuttosto, c’è una graduale perdita di fiducia man mano che i numeri diventano sempre più grandi e sempre meno collegabili all’esperienza concreta.

Ultrafinitismo e fisica quantistica, verso un universo finito

Le implicazioni dell’ultrafinitismo vanno ben oltre la matematica pura. Durante la conferenza del 2025, il fisico Sean Carroll della Johns Hopkins University ha presentato un modello di universo ultrafinito basato sulla meccanica quantistica. In questo modello, l’universo è spazialmente infinito ma ha solo un numero finito di stati quantici possibili.

Il risultato? È un universo periodico nel tempo che cambia ma alla fine ritorna sempre al suo stato iniziale. Carroll ha stimato che il numero di tutti gli stati quantici possibili nel cosmo osservabile sia 10^(10^122). “Niente di tutto questo è definitivo, ma ci dà il permesso di pensare in modo finito,” ha dichiarato durante la conferenza.

Il collegamento tra ultrafinitismo e fisica quantistica non è casuale. La teoria quantistica dei campi, fondamentale per la nostra comprensione di particelle e forze, spesso produce risultati infiniti che i fisici devono “rinormalizzare” per ottenere risposte sensate. Gli ultrafinitisti vedono questo come un segno che l’infinito è problematico anche in fisica.

Il futuro dell’ultrafinitismo tra consensi e resistenze

Storicamente, l’ultrafinitismo è stato spesso liquidato come troppo radicale o incoerente. Ma le cose stanno cambiando. Come nota Clarke-Doane:

“C’è ora una massa critica di persone che hanno riflettuto abbastanza su questi temi. Non è mai stata scritta una raccolta o un testo canonico sull’ultrafinitismo, perché il problema è stato visto come troppo difficile o troppo radicale. Ora c’è il potenziale per fare progressi.”

Il movimento ha attirato sostenitori da discipline diverse. Sam Buss dell’Università della California ha sviluppato l'”aritmetica limitata”, che collega limiti matematici e computazionali. Il suo lavoro è diventato centrale per problemi come P versus NP, spesso chiamato il problema più importante dell’informatica teorica. Con la crescita dell’intelligenza artificiale e del calcolo quantistico, queste questioni sui limiti della computazione diventano sempre più rilevanti.

Non tutti sono convinti. Tim Maudlin della New York University paragona il progetto ultrafinitista a uno scrittore che voglia scrivere un romanzo senza la lettera “e”: una sfida tecnica immensa motivata più dall’estetica che dalla necessità universale. Per accettare un universo ultrafinito, sostiene, dovrebbe essere la conseguenza di una nuova teoria fisica, non il suo punto di partenza.

Eppure, anche gli scettici riconoscono il valore del dibattito. Come osserva Zuzana Haniková dell’Accademia Ceca delle Scienze, l’ultrafinitismo può servire come importante punto di confronto contro gli approcci matematici standard, stimolando nuove riflessioni sui fondamenti della conoscenza scientifica.

Mentre i matematici tradizionali continuano a giocare con l’infinito, gli ultrafinitisti si preparano per il giorno in cui scopriremo che l’universo ha davvero un numero finito di particelle. Magari stanno sbagliando. O magari no. In fondo, come direbbe Esenin-Volpin con una delle sue pause caratteristiche: “Dipende da cosa intendete per ‘sbagliare'”. E se avesse ragione, cambierebbe tutto. Se avesse torto, cambierebbe comunque qualcosa: il modo in cui guardiamo ai numeri, alla realtà, e a quella strana sensazione che proviamo quando cerchiamo di immaginare l’infinito.