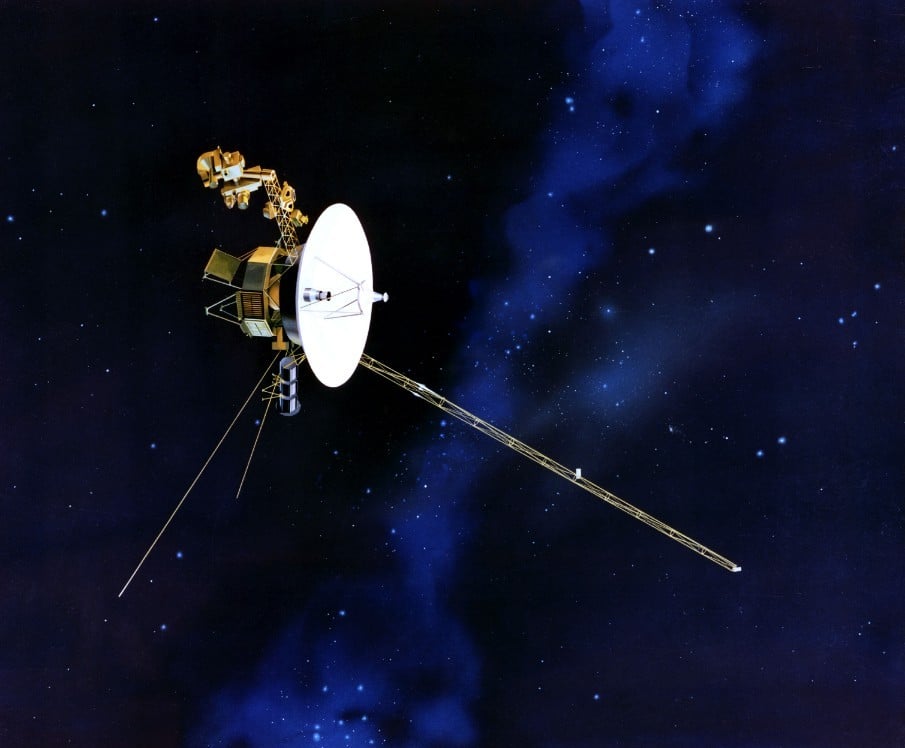

Mentre quaggiù corriamo dietro all’ultimo iPhone o al processore più veloce, da qualche parte nello spazio profondo viaggia il computer più resistente mai costruito. Dal 1977, i sistemi informatici delle sonde Voyager lavorano senza interruzioni a temperature che ucciderebbero qualsiasi smartphone in pochi secondi, bombardati da radiazioni che friggerebbero i circuiti più moderni e senza alcuna possibilità di manutenzione per quasi cinquant’anni.

Eppure continuano a funzionare, mandando segnali dalla distanza record di 25 miliardi di chilometri. Questi computer della NASA non sono soltanto il sistema governativo più antico ancora attivo, ma anche una lezione di umiltà per la nostra tecnologia usa e getta.

Computer Voyager: i più vecchi del governo

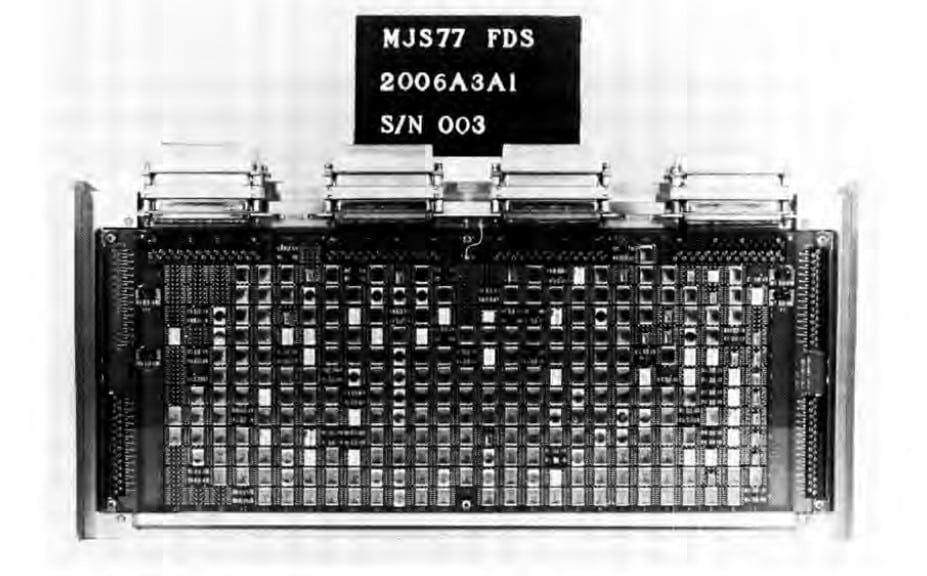

Come hanno scoperto i ricercatori che hanno scavato negli archivi governativi americani, il computer statale più antico non si trova in qualche ufficio polveroso a marcire, ma viaggia nello spazio interstellare. E va da Dio. Le sonde Voyager 1 e Voyager 2, lanciate quando avevo due anni, ospitano ciascuna sei computer in totale: tre tipologie diverse con due unità di backup ciascuna. Parliamo del Computer Command System da 18-bit, del Flight Data System da 16-bit e dell’Attitude and Articulation Control System da 18-bit. Tutti costruiti dalla General Electric su specifiche del Jet Propulsion Laboratory della NASA.

Non sono esattamente computer velocissimi, anche tralasciando le oltre 23 ore che servono a un segnale per raggiungere la sonda dalla Terra. Il clock principale gira a 4 MHz, e la CPU lavora a soli 250 KHz. Una singola istruzione richiede 80 microsecondi, per un totale di circa 8.000 istruzioni al secondo. Per fare un confronto diretto: uno smartphone del 2013 girava a 1,5 GHz con quattro processori, erogando oltre 14 miliardi di istruzioni al secondo. È la stessa sproporzione che esiste tra una bicicletta e un jet supersonico.

Memoria dei computer Voyager: ridicola, certo. Ma funzionale

Se le prestazioni vi sembrano già assurde, aspettate di sentire la memoria. Le sonde possono immagazzinare circa 68 kilobyte sul loro registratore digitale a 8 tracce. Meno spazio di una singola foto JPEG del vostro telefono. Eppure, la NASA riesce a utilizzare questa memoria minuscola per ricevere dati scientifici utili da oltre la “muraglia” del Sistema Solare, quella zona a 30.000-50.000 Kelvin dove il vento solare si scontra con il mezzo interstellare.

Il trucco sta nella gestione dei dati: i computer sovrascrivono continuamente i vecchi dati con quelli nuovi non appena le informazioni precedenti sono state trasmesse alla Terra. È così che Voyager è riuscita a inviare le immagini degli incontri planetari lungo il suo percorso, prima di spegnere le telecamere per preservare energia per altri strumenti scientifici.

Qualcuno si chiederà: come abbiamo fatto ad andare sulla Luna con computer simili? La risposta lunga richiede tempo, e fa perdere tempo. Questa risposta taglia corto: l’Apollo Guidance Computer aveva prestazioni paragonabili a un Apple II del 1977, ed era dedicato a un’unica funzione primaria: la navigazione. Il grosso dei calcoli avveniva a Terra, con i mainframe IBM del Controllo Missione.

Gli aggiornamenti software? Impossibili. O quasi.

Ovviamente, l’hardware non è cambiato in 48 anni. Come avrebbe potuto? Provate a chiamare un tecnico per un upgrade della scheda grafica quando siete ai confini del Sistema Solare. Certi costi di trasferta… Ma qualche aggiornamento software c’è stato. Quando Voyager 1 ha iniziato a inviare dati incomprensibili, gli scienziati della NASA hanno capito che parte del software del Flight Data System si era corrotto.

Impossibilitato a riparare il chip, il team ha deciso di spostare il codice danneggiato altrove nella memoria FDS. Ma nessuna singola posizione era abbastanza grande per contenere l’intera sezione di codice. Così hanno escogitato un piano per dividere il codice in sezioni e conservarle in posizioni diverse nell’FDS.

Dopo questo aggiornamento software (e 22,5 ore di attesa per inviare le istruzioni a Voyager), il team è riuscito a comunicare di nuovo con la sonda. Un intervento chirurgico di programmazione a distanza che farebbe impallidire qualsiasi sistemista terrestre. Come spiega Suzy Dodd, project manager di Voyager: la NASA non ha mai spento o cambiato completamente il software. È stato aggiornato “in volo”, ma mai sostituito.

Voyager: resistenza oltre ogni aspettativa

La longevità dei computer sulla Voyager sfida ogni logica moderna. I sistemi AACS continuano a funzionare da decenni grazie al computer di controllo HYPACE, anch’esso vecchio di decenni. L’alta ridondanza, sia hardware che software, e la qualità costruttiva degli anni ’70 hanno creato macchine praticamente indistruttibili.

Le sonde operano in condizioni che distruggerebbero qualsiasi dispositivo moderno: temperature di 270 gradi sotto zero, radiazioni cosmiche continue, vibrazioni, shock termici e meccanici. Eppure, secondo il Guinness dei Primati, il Computer Command System detiene il record di “periodo più lungo di funzionamento continuo per un computer”: è attivo dal 20 agosto 1977. E ora sapete perché ne ho parlato oggi!

La missione dovrebbe continuare fino al 2030 circa, quando i generatori termoelettrici a radioisotopi forniranno ancora energia sufficiente. Nel frattempo, la NASA lavora su computer di bordo AI per le future missioni spaziali, ma niente ha mai eguagliato la resistenza delle vecchie macchine Voyager.

Mentre i nostri smartphone ci abbandonano dopo un paio di anni e i computer si bloccano per un aggiornamento di Windows, da qualche parte nello spazio interstellare viaggia la prova che la tecnologia può essere costruita per durare. I computer Voyager non sono solo i sistemi governativi più antichi ancora in funzione: sono un monumento alla progettazione intelligente e alla qualità costruttiva.

A 25 miliardi di chilometri dalla Terra, continuano a raccontarci segreti dell’universo con la stessa dedizione di quasi mezzo secolo fa. E a dirci “si può fare”.