La civiltà futura perfetta esiste già. Nei modelli delle Nazioni Unite (la famosa “Agenda 2030” diventata un totem per favorevoli e contrari), negli studi del MIT, nelle simulazioni al computer dei climatologi. Tutto calcolato, tutto pianificato: energia rinnovabile, cooperazione globale, fine delle disuguaglianze.

Funziona sempre, nei test. Fallisce sempre, nella realtà. Non per problemi tecnici: per problemi umani. Perché l’ingrediente che manca in ogni utopia perché non diventi una distopia non si può sintetizzare in laboratorio.

I nove pilastri della civiltà futura “perfetta”

Immaginate una civiltà che affronta prima i problemi globali: cibo, acqua, alloggi, energia e istruzione per tutti prima di lanciarsi nell’esplorazione spaziale. Un mondo con migrazione libera, dove le persone possono vivere e contribuire dove preferiscono. Un linguaggio comune per facilitare la collaborazione. Innovazione aperta e tecnologia al servizio della società e della natura. Una pianificazione coordinata su scala mondiale.

Sembra John Lennon, ma è matematica pura. I modelli integrati per il clima lo confermano: «La cooperazione internazionale è essenziale, con i paesi ricchi che aiutano i paesi più poveri a ridurre le proprie emissioni». Detlef van Vuuren, dell’Agenzia olandese per la valutazione ambientale, è categorico: serve aiutarci a vicenda per raggiungere gli obiettivi di Parigi.

Ma c’è una scoperta inquietante. Gli scienziati hanno simulato civiltà extraterrestri con modelli energetici simili al nostro: si estinguono tutte per il cambiamento climatico nel giro di mille anni. Non importa se passano alle rinnovabili.

La termodinamica è implacabile: l’accumulo di calore rende i pianeti inabitabili. Come spiega l’astrobiologo Manasvi Lingam, è come una vasca che perde: inizialmente impercettibile, poi inondazione totale.

L’Esperanto del futuro: quando i sogni diventano incubi

La storia ci ha già mostrato questi esperimenti. Sull’adozione di una lingua comune: ricordate l’Esperanto, la lingua artificiale creata per unire l’umanità, e candidata a diventare la lingua franca della Società delle Nazioni? È stata considerata un segnale di slealtà verso ogni singolo stato, in tempi di nazionalismo crescente. Un po’ come oggi: abbiamo internet, traduzioni istantanee, comunicazione globale. Ma invece di unirci, ci frammentiano in bolle sempre più piccole.

La migrazione libera? Suona perfetta finché non incontri il primo confine chiuso. L’innovazione aperta? Funziona finché qualcuno non diventa, de facto, “padrone” dell’acqua che beviamo, dell’accesso alle spiagge, dell’aria che respiriamo, dei semi che piantiamo nel terreno. La pianificazione globale coordina tutto, tranne gli interessi di chi deve rinunciarci qualcosa per il bene comune.

Ogni utopia si arena sullo stesso scoglio: presuppone una natura umana che non abbiamo. Per questo c’è chi combatte l’Agenda 2030, spesso senza nemmeno averla letta bene: la combatte perché, a prescindere dai propositi scritti, conta chi vuole realizzarli e che intenzioni ha davvero.

Il paradosso della perfezione

Il punto non è che questi progetti siano sbagliati. Anzi. L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite1 è davvero una “mappa” della felicità futura: 17 obiettivi per eliminare povertà, fame, disuguaglianze. Un piano d’azione per «persone, pianeta e prosperità». Perfetto davvero. Sulla carta.

Nella pratica, purtroppo in (colpevole? Consapevole?) ritardo su tutta la linea.

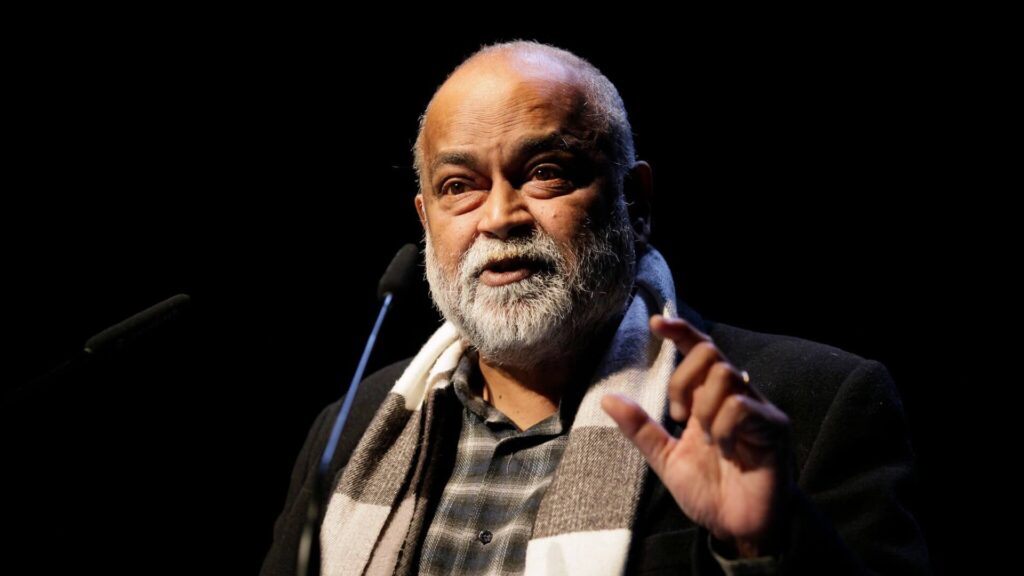

Come osserva Arjun Appadurai nel suo studio sulla condizione globale2, «il futuro è un fatto culturale prodotto dalla pianificazione e dalla progettazione». Ma è anche vero che ogni pianificazione si scontra con quello che lui chiama «lo sguardo dei poveri e la loro quotidiana lotta per la sopravvivenza». Ovunque vada o voglia andare, prima o poi la teoria incontra sempre la realtà. E la realtà vince sempre.

I ricercatori dell’Università di Manchester stanno analizzando come il cambiamento climatico trasformi l’Artico in un laboratorio del futuro globale. «L’Artico è diventato la cartina di tornasole del futuro dell’umanità», concludono Giovanni Tonini e Cecilia Sandroni nel loro studio. Ma anche qui, le 150 collaborazioni scientifiche internazionali sono crollate con la guerra in Ucraina. Cooperazione? Sospesa per guerra.

Civiltà futura, gli scenari possibili: tra utopia e collasso

Cosa succederà davvero? I modelli suggeriscono tre scenari principali.

Nel primo, raggiungiamo una forma limitata di cooperazione globale: accordi settoriali, coordinamento parziale, progressi lenti ma costanti. Un po’ come sta succedendo con il clima: molto lontani dall’essere perfetti, abbastanza (forse) per evitare l’apocalisse.

Nel secondo scenario, la frammentazione accelera. Blocchi regionali, splinternet, muri sempre più alti, competizione invece di cooperazione. La civiltà futura diventa una collezione di tribù tecnologiche che si osservano con sospetto. Possibile? Pure troppo. Basta guardare le tendenze attuali.

Il terzo scenario è il più paradossale: una crisi globale talmente grave da costringere alla cooperazione. Un po’ come per la seconda guerra mondiale con la nascita dell’ONU, o durante le pandemie quando improvvisamente tutti scoprono che i virus non rispettano i confini. L’emergenza che unisce quello che la ragione non riesce a coordinare.

Voi quale tra questi scenari ritenete più probabile? O ne immaginate ancora altri?

La termodinamica delle utopie

C’è un’altra lezione nascosta in questi modelli perfetti. Come le civiltà aliene nelle simulazioni, anche le nostre utopie sociali seguono le leggi della termodinamica. Ogni sistema perfetto genera entropia, disordine, resistenza. L’organizzazione perfetta crea la sua antitesi. La cooperazione totale produce il desiderio di defezione.

Forse, banalissimo ma necessario, il vero futuro non è nella perfezione: è nell’imperfezione sostenibile. Non è nella civiltà futura perfetta, ma in quella che sa gestire le proprie contraddizioni. Non è nell’uomo nuovo, ma nell’uomo vecchio con strumenti nuovi.

I futurologi a tempo pieno continueranno a progettare civiltà perfette, e quelli “della domenica”, come me, continueranno a sognarle in qualche modo. È un lavoro, ed è necessario. Ma il nostro compito più generale, come persone, è più modesto: costruire un futuro imperfetto che funzioni meglio del presente imperfetto che abbiamo.

Non è una sconfitta. È realismo applicato.

- L’Agenda 2030 è un programma d’azione globale adottato nel 2015 da 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di sradicare la povertà, proteggere il pianeta e garantire prosperità e pace. Comprende 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) da raggiungere entro il 2030, che bilanciano crescita economica, inclusione sociale e tutela ambientale per costruire un futuro sostenibile per tutti. ↩︎

- Arjun Appadurai, Il futuro come fatto culturale. Saggi sulla condizione globale, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014 ↩︎