Ti riprendi da una polmonite grave. I polmoni ricominciavano a funzionare, i valori dell’ossigeno tornano nella norma, i medici ti dimettono. Poi, tre mesi dopo, ti ammali di nuovo. E ancora. Come se il corpo avesse dimenticato come difendersi. Per anni i medici hanno osservato questo schema senza capirne il motivo. Ora un team dell’Università di Edimburgo ha trovato la risposta: l’ipossia non si limita a privare temporaneamente le cellule di ossigeno. Lascia un segno. Un’impronta genetica sulle cellule del sistema immunitario che persiste anche quando l’ossigeno ritorna. I neutrofili, i soldati di prima linea contro le infezioni, escono dal midollo osseo già riprogrammati. Più deboli. Meno efficaci. E questo spiega perché le infezioni continuano a tornare.

Neutrofili riprogrammati dall’ipossia

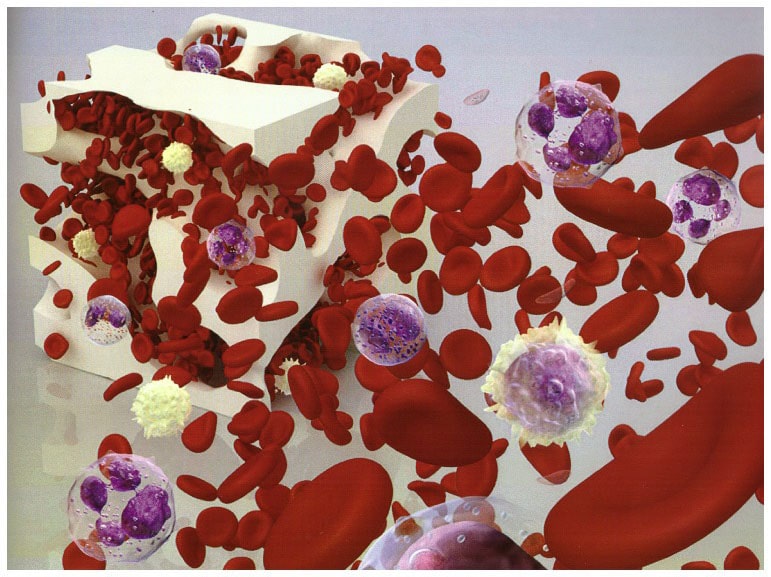

I neutrofili sono globuli bianchi con un compito preciso: arrivare per primi dove c’è un’infezione e distruggere i microbi invasori. Funzionano bene quando il loro comportamento è calibrato. Devono essere abbastanza aggressivi da eliminare virus e batteri, ma non così violenti da danneggiare i tessuti sani circostanti. È un equilibrio delicato, e l’ipossia lo spezza.

Il gruppo di ricerca guidato da Manuel Alejandro Sanchez Garcia, del Centre for Inflammation Research di Edimburgo, ha studiato due gruppi di persone: pazienti in fase di recupero da sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) e volontari sani esposti ad ambienti ad alta quota, dove l’ossigeno scarseggia. In entrambi i casi, i neutrofili mostravano le stesse anomalie. La carenza di ossigeno aveva alterato il modo in cui il DNA veniva impacchettato dentro le cellule, modificando quali geni potevano essere letti e quali restano silenziati.

Ma la scoperta più interessante è arrivata quando hanno esaminato il midollo osseo. Anche le cellule progenitrici, quelle che producono nuovi neutrofili, portavano lo stesso marchio genetico. L’ipossia non si limita a danneggiare le cellule in circolo: riprogramma la fabbrica che le produce. E questo significa che il problema persiste anche dopo che i livelli di ossigeno si normalizzano.

Histone clipping, il meccanismo nascosto

Il processo si chiama histone clipping, letteralmente “scissione degli istoni”. Gli istoni sono proteine che aiutano a organizzare il DNA dentro il nucleo delle cellule, un po’ come i rocchetti attorno ai quali si avvolge il filo. Quando vengono “tagliati” in modo specifico, cambiano la struttura del DNA, influenzando quali geni possono essere attivati o disattivati. È tipo riordinare una biblioteca spostando interi scaffali: alcuni libri diventano più accessibili, altri finiscono nascosti in fondo.

Nel caso dei neutrofili esposti a ipossia, questo riordino non è casuale. Cambia in modo sistematico la capacità delle cellule di rispondere alle infezioni. I geni che dovrebbero attivarsi per distruggere i microbi restano parzialmente silenziati. Il risultato è un sistema immunitario che funziona a regime ridotto, anche mesi dopo che l’emergenza respiratoria è passata.

Lo studio pubblicato su Nature Immunology dimostra che l’ipossia induce modifiche epigenetiche stabili. Non si tratta di mutazioni del DNA, ma di cambiamenti nel modo in cui il codice genetico viene interpretato. È la differenza tra riscrivere un libro e cambiare l’indice: il testo resta lo stesso, ma diventa più difficile trovare le pagine giuste.

ARDS e alta quota, stesso effetto

La sindrome da distress respiratorio acuto è una delle condizioni più gravi che possono colpire i polmoni. Infiammazione severa, accumulo di liquidi negli alveoli, ossigeno che fatica a passare nel sangue. Chi sopravvive spesso affronta mesi di convalescenza, con infezioni respiratorie ricorrenti che sembrano non finire mai. Ora sappiamo perché.

Ma l’ipossia non colpisce solo i malati gravi. Anche l’esposizione prolungata ad alta quota, dove l’aria è più rarefatta, produce effetti simili. I volontari sani studiati dal team scozzese hanno sviluppato le stesse modifiche genetiche nei neutrofili dopo essere stati esposti a bassi livelli di ossigeno. La differenza è nella durata e nell’intensità: chi vive in montagna per qualche settimana torna alla normalità più rapidamente di chi ha subito un’insufficienza respiratoria grave. Ma il meccanismo è identico.

Come spiega Sanchez Garcia:

“Riconoscere che bassi livelli di ossigeno hanno un effetto duraturo su come le cellule immunitarie di prima risposta leggono il loro codice genetico è importante perché spiega perché queste cellule sono meno efficaci nel controllare le infezioni molti mesi dopo una malattia respiratoria grave”.

Il paradosso dei neutrofili

I neutrofili vivono in un equilibrio precario. Devono essere abbastanza aggressivi da eliminare i patogeni, ma non così violenti da scatenare danni collaterali. Quando attaccano un’infezione, rilasciano enzimi e molecole reattive che uccidono i microbi ma possono anche distruggere i tessuti circostanti. È per questo che il loro comportamento deve essere finemente regolato.

L’ipossia sposta questo equilibrio. I neutrofili riprogrammati diventano meno reattivi, meno capaci di montare una risposta immunitaria completa. In teoria, questo dovrebbe ridurre anche i danni collaterali. Ma il problema è che un’infezione non eliminata rapidamente può diffondersi, causando danni ben peggiori di quelli che i neutrofili avrebbero potuto provocare.

È tipo avere un sistema antincendio che, per evitare di allagare la casa, spruzza meno acqua del necessario. Risultato: l’incendio continua a bruciare.

Prospettive future, domande aperte

Il gruppo di Edimburgo ha già pianificato i prossimi passi. Vogliono capire cosa innesca esattamente questi cambiamenti genetici e, soprattutto, se possono essere invertiti. Se riuscissimo a ripristinare la funzionalità normale dei neutrofili dopo un episodio di ipossia grave, potremmo ridurre drasticamente il rischio di infezioni ricorrenti nei pazienti che si riprendono da malattie respiratorie.

Le implicazioni vanno oltre la medicina respiratoria. L’ipossia è comune anche in altre condizioni: insufficienza cardiaca, anemia grave, alcuni tumori che crescono in ambienti poveri di ossigeno. Se l’ipossia riprogramma il sistema immunitario in tutti questi contesti, potrebbe spiegare perché molti pazienti cronici sono più vulnerabili alle infezioni.

Perchè è una scoperta importante

Quello che rende questa scoperta particolarmente interessante è la sua natura epigenetica. Non stiamo parlando di danni permanenti al DNA, ma di modifiche reversibili al modo in cui i geni vengono espressi. In teoria, se capiamo il meccanismo, possiamo intervenire. Farmaci che bersagliano le modifiche istoniche esistono già, usati in alcuni trattamenti oncologici. La domanda è se possiamo adattarli per ripristinare la funzione immunitaria dopo episodi di ipossia.

C’è anche un aspetto evolutivo da considerare. Forse questo meccanismo ha un senso. In condizioni di basso ossigeno, un sistema immunitario troppo aggressivo potrebbe consumare energia e ossigeno preziosi, peggiorando la situazione. Ridurre l’attività dei neutrofili potrebbe essere una strategia di sopravvivenza a breve termine. Il problema è che, nella medicina moderna, le persone sopravvivono a episodi di ipossia che in passato sarebbero stati fatali. E si ritrovano con un sistema immunitario calibrato per un’emergenza che non c’è più.

Ti riprendi da una polmonite grave. I valori tornano normali. Ma le cellule ricordano. Il midollo osseo continua a produrre neutrofili riprogrammati, meno efficaci contro le infezioni. E tu ti ammali di nuovo. Ora sappiamo perché. La prossima domanda è: come possiamo impedirlo?

Lo studio è stato finanziato da Wellcome e dal consorzio UKRI NIHR UK Coronavirus Immunology Consortium, nato per studiare le conseguenze a lungo termine delle infezioni respiratorie severe. La ricerca conferma che il sistema immunitario non dimentica facilmente: conserva memoria anche di eventi che sembrano temporanei.