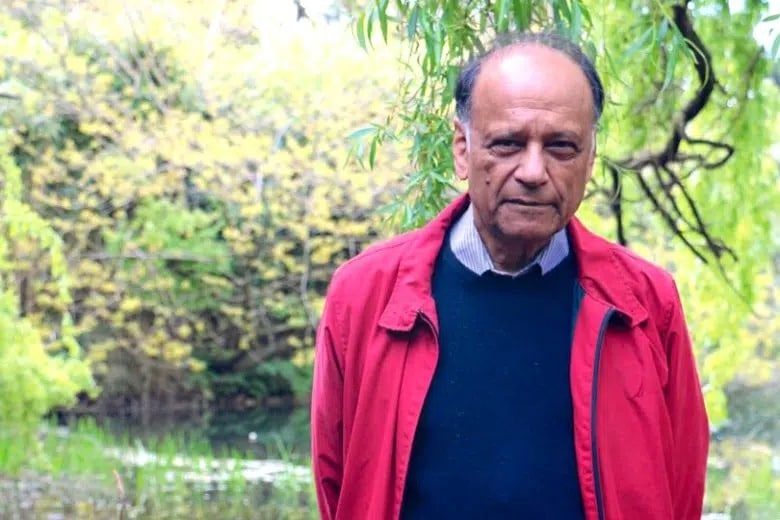

Dal 1970 a oggi, l’umanità ha consumato il 170% della capacità rigenerativa della Terra. Un terzo delle zone umide globali è sparito tra il 1970 e il 2015. Eppure il PIL, indicatore cardine del progresso economico, ignora completamente il deperimento del capitale naturale: grave errore, se pensate (ad esempio) che il 72% delle imprese europee dipende direttamente da almeno un servizio “reso” dall’ecosistema. Partha Dasgupta, economista dell’Università di Cambridge, nel suo nuovo libro “Il Capitale naturale: quanto vale il mondo intorno a noi” sostiene che questa cecità contabile non è più un’opzione. Misurare solo produzione e reddito equivale a contare solo le vincite alla roulette senza contare i soldi spesi. Per questo stiamo perdendo di brutto.

(Piccola parentesi, prima di continuare: questa NON È una recensione a pagamento, NON È stata fatta su richiesta e per farla NON HO ricevuto denaro, né una copia in omaggio. Ho comprato il libro, perchè il tema mi interessa, e ho deciso autonomamente di parlarvene. PS: NON c’è nemmeno una commissione sul link, l’ho messo solo nel caso vi interessi il libro. Nulla contro le collaborazioni, ma nel caso lo fosse, ve lo direi).

Quando la crescita economica ignora il capitale naturale

I modelli economici che hanno dominato gli ultimi settant’anni si basano su una semplificazione ragionevole per l’epoca: producevamo valore combinando lavoro umano, competenze e beni fisici. La natura? Era abbondante, infinita, gratuita. Un dettaglio trascurabile. Negli anni Cinquanta questa ipotesi aveva senso. Le foreste sembravano inesauribili, i pesci riempivano gli oceani, i suoli rigeneravano raccolti senza sforzo. Ma quella che era una semplificazione pratica è diventata un punto cieco strutturale.

Dasgupta lo spiega con una metafora calcistica: immaginate una squadra che misura il successo solo sui gol segnati, ignorando quelli subiti. Può pensare di vincere 1-0, mentre magari sta perdendo 5 a 1. È esattamente quello che fanno i sistemi contabili nazionali col capitale naturale. Celebrano la produzione agricola senza registrare l’erosione dei suoli. Applaudono l’industria ittica ignorando il collasso degli stock. Festeggiano il PIL trimestrale mentre le zone umide spariscono.

Secondo le stime elaborate da Dasgupta, dal 1970 la domanda umana sulla natura supera del 70% la capacità rigenerativa del pianeta. Non stiamo vivendo degli “interessi” del capitale naturale. Stiamo bruciando il capitale stesso. E nessuno lo scrive nei bilanci.

Il debito invisibile nei conti nazionali

Stabilire il prezzo di una brioche è semplice: ingredienti, lavoro, affitto, tasse. Risultato: da uno a cinque euro. Ma quanto vale l’impollinazione che ha reso possibile il grano? O il ciclo dell’acqua che ha irrigato i campi? Questi servizi ecosistemici non hanno prezzo, non compaiono su scontrini, non entrano nei conti economici nazionali. Eppure sono il fondamento di ogni attività produttiva.

Il Sesto Rapporto sul capitale naturale in Italia, pubblicato dal Ministero dell’Ambiente nel 2024, ha certificato che 58 ecosistemi terrestri su 85 sono a rischio. Sette in condizioni critiche, ventidue in pericolo, ventinove vulnerabili. Circa il 20% del territorio nazionale subisce pressioni ambientali significative. Ma quando l’ISTAT calcola il PIL trimestrale, queste perdite non compaiono da nessuna parte. È come gestire un’azienda senza registrare l’ammortamento dei macchinari.

Quando le imprese scoprono di dipendere dalla natura

Un’analisi della Banca Centrale Europea del 2023 ha rivelato un dato sorprendente: il 72% delle 4,2 milioni di imprese non finanziarie dell’eurozona dipende direttamente da almeno un servizio ecosistemico. Non solo: quasi il 75% dei prestiti bancari concessi a queste aziende finanzia attività fortemente dipendenti dal funzionamento degli ecosistemi naturali. Agricoltura, industria alimentare, edilizia, turismo: settori che valgono trilioni di euro poggiano su fondamenta ecologiche che potrebbero crollare senza preavviso.

La perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi costituiscono quindi una minaccia crescente non solo per l’ambiente, ma per la stabilità finanziaria globale. Secondo la Commissione Europea, gli investimenti nel ripristino della natura possono generare da 4 a 38 euro di valore economico per ogni euro speso. In Italia, la riqualificazione ecologica potrebbe portare benefici per 2,4 miliardi di euro a fronte di costi di 261 milioni: un rapporto superiore alla media UE. Ma per investire bisogna prima saper misurare.

Dasgupta propone un cambio di paradigma radicale: passare dal PIL alla “ricchezza inclusiva”, che contabilizza tutti gli asset di capitale (prodotto, umano, naturale). Solo così diventa visibile quello che sta accadendo: perchè mentre capitale prodotto e umano crescono, il capitale naturale si deteriora rapidamente.

I primi tentativi di mettere la natura in bilancio

Alcuni paesi hanno iniziato a sperimentare sistemi di contabilità ambientale. Paesi Bassi, Canada e Colombia stanno sviluppando framework statistici che trattano gli ecosistemi come asset: ne misurano lo stock, ne tracciano il deprezzamento (o apprezzamento), ne calcolano i servizi generati. Nel settore privato, la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures spinge le aziende a includere nei report finanziari i rischi legati alla perdita di biodiversità e le dipendenze da risorse naturali.

In Italia, un report presentato alla COP30 di novembre 2025 ha rivelato che il 78% delle grandi aziende italiane riconosce che proteggere la natura rafforza la resilienza del proprio modello di business. Ma solo il 42% monitora sistematicamente gli impatti su biodiversità ed ecosistemi. Il problema resta quello individuato da Dasgupta: la natura, essendo silenziosa e mobile, sfugge alle logiche di mercato che faticano a prezzarla.

Il capitale naturale come ultima chiamata

Dasgupta chiude il libro con una considerazione scomoda: ogni tonnellata di pesce pescato, ogni metro cubo d’acqua prelevato per irrigazione, ogni ettaro di foresta convertito in coltivazione è un prelievo su asset che devono rimanere intatti per garantire rese future. La pesca eccessiva gonfia il PIL di un trimestre, ma svuota gli stock riproduttivi che sostengono il pescato dell’anno successivo. Il drenaggio delle zone umide crea terreni agricoli produttivi oggi, ma erode la protezione dalle inondazioni e il ciclo dei nutrienti che rendono possibile quell’agricoltura domani.

La tensione costante tra rendimento immediato del capitale naturale e condizioni ecologiche che lo rendono possibile è la contraddizione centrale del nostro tempo. Finché i sistemi contabili tratteranno la conversione delle risorse naturali come profitto senza costi, le società continueranno a celebrare numeri di crescita mentre i sistemi che hanno reso possibile quella crescita collassano in silenzio. La prospettiva corretta, conclude Dasgupta, non dovrebbe concentrarsi sul profitto immediato ma sulla redditività di lungo periodo. Significa assicurarsi benefici economici futuri salvaguardando le condizioni che li rendono possibili.

Un po’ come smettere di contare solo i gol segnati e iniziare a guardare anche quelli subiti. Prima che la partita finisca male.