Si parlava una volta di ‘società dell’informazione’. Ora, sembra che stiamo scivolando in una ‘società del riassunto’. Con le nuove tendenze dei motori di ricerca, in particolare Google, l’idea è quella di offrirci risposte immediate, sintetiche, senza quel fastidioso e talvolta faticoso percorso che porta alla fonte originale. In altre parole: senza link. È come se qualcuno avesse deciso che il viaggio non è più importante della destinazione. Ma se la destinazione è un’informazione pre-confezionata, dove finisce la libertà di esplorazione, la possibilità di formarsi un’opinione basata su un’analisi autonoma?

Questo nuovo ecosistema, che premia la brevità e la sintesi a discapito della profondità, ci lascia senza link a cui aggrapparci quando vogliamo davvero capire, e non solo sapere. Siamo davvero pronti a rinunciare alla complessità per una pseudo-verità algoritmica? Proviamo a chiarire insieme i termini della questione, ma prima facciamo un passo “storico”.

Quando il mondo era (quasi) senza link

Ricordate i tempi, nemmeno troppo lontani, in cui navigare sul web significava davvero “navigare”? Era un mare di link, uno dietro l’altro, che vi portavano da un sito all’altro, da un’idea all’altra. Era un’esplorazione, una caccia al tesoro digitale. Il motore di ricerca era un faro, un punto di partenza, non un oracolo che vi sputava la risposta definitiva. Il cuore di quella navigazione era un algoritmo, il PageRank, inventato da due tizi, Larry Page e Sergey Brin, che poi fondarono Google.

La loro idea era semplice: un link era un voto di fiducia. Più link riceveva una pagina, più era considerata autorevole. Un sistema quasi democratico, che premiava la popolarità ma anche, in teoria, la qualità. Pensateci: ogni volta che cliccavamo su un risultato, stavamo partecipando a quel grande processo di validazione collettiva. Era un gioco, sì, ma un gioco che ci rendeva attivi, partecipi. Per chi volesse approfondire la storia di questo algoritmo che ha letteralmente plasmato la nostra esperienza online, vi consiglio di leggere questo approfondimento sul Search Engine Journal.

I filosofi del Seicento e la nascita dell’associazione di idee

Per capire davvero perché i link sono così importanti, dobbiamo fare un salto indietro al XVII secolo. Thomas Hobbes e John Locke si chiedevano come funzionasse la mente umana: fino a che punto controlliamo il susseguirsi delle nostre idee? La loro teoria era che i pensieri nascono dall’interazione tra quello che percepiamo con i sensi e le nostre facoltà mentali (ragione e immaginazione). Poi arriva David Hume che nel 1748 scrive qualcosa di geniale: tutte le idee si collegano per associazione. Identificò tre tipi di connessioni: somiglianza, contiguità e causa-effetto.

Per spiegarlo usò esempi molto concreti: “Un’immagine porta naturalmente i nostri pensieri all’originale: la menzione di una stanza in un edificio introduce naturalmente una discussione sulle altre: e se pensiamo a una ferita, difficilmente possiamo evitare di riflettere sul dolore che ne consegue”. Locke paragonava la mente a una tavoletta vuota, un armadio, una camera oscura. Hume usava il linguaggio della stampa per distinguere tra le impressioni vivaci dei sensi e le idee richiamate nella mente. Era il primo tentativo di capire come il cervello crea collegamenti, esattamente quello che faranno i link tre secoli dopo.

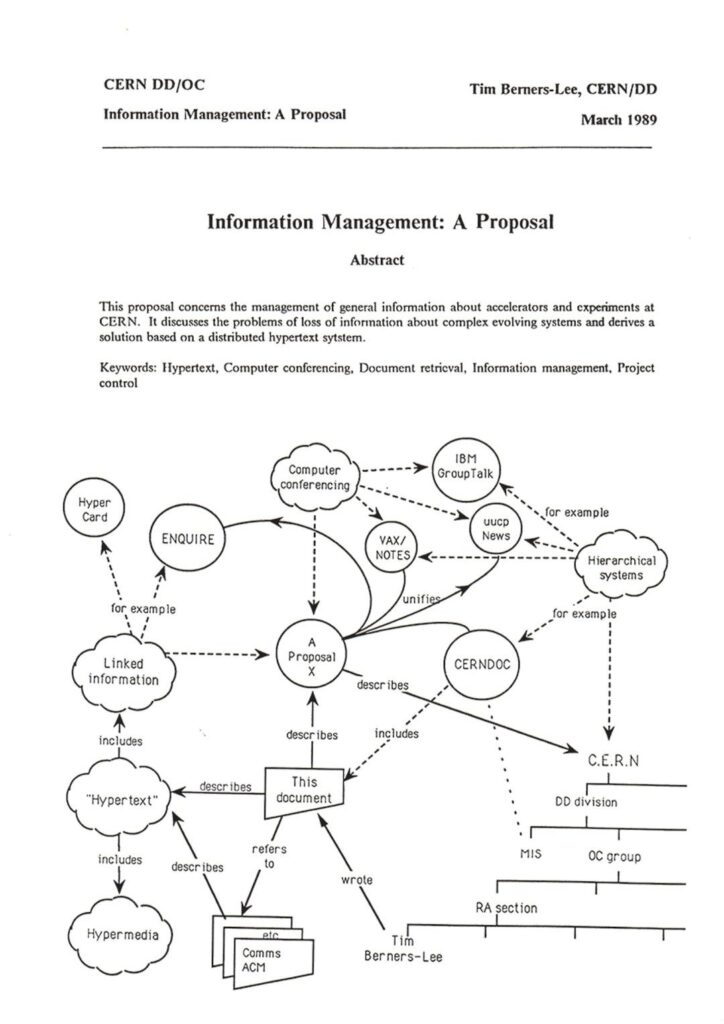

Già. Perchè queste intuizioni sul funzionamento della mente umana, sviluppate secoli fa, sono diventate la base teorica di quello che sarebbe poi diventato il web. Tim Berners-Lee, quando progettò il World Wide Web, aveva in mente proprio questo: creare un sistema che rispecchiasse il modo naturale in cui la mente salta da un’idea all’altra. I link non erano solo collegamenti tecnici, ma la traduzione digitale di come pensiamo. Fino a quando tutto questo non ha iniziato a cambiare.

Il riassunto come nuova Bibbia

Ora, il panorama è cambiato. Google, il colosso di Mountain View, sta virando verso le “AI Overviews” (per essere chiari, quei riassuntini generati dall’intelligenza artificiale), come ben descritto nell’analisi di WordStream. L’intenzione dichiarata è nobile: offrire risposte immediate e pertinenti senza che voi dobbiate fare nemmeno la fatica di un clic. Suona comodo, vero? Un po’ come avere un cameriere personale che vi porta il piatto… già masticato. Secondo le linee guida ufficiali di Google sulle nuove funzionalità AI, l’obiettivo è semplificare, velocizzare.

Ma c’è sempre un “ma”, giusto? Questa tendenza a pre-masticare l’informazione rischia di appiattire il pensiero, di ridurlo a bocconcini facili da digerire. Come si fa a formarsi un’opinione articolata se ci viene servita solo la superficie? È come giudicare un libro dalla copertina, o peggio, da un suo riassunto fatto da qualcun altro che magari non ha nemmeno letto il libro per intero, ma solo le recensioni.

Un mondo senza link: la sottile erosione del pensiero

Il vero problema di un mondo senza link non è solo la pigrizia indotta, o il rischio di perdere traffico per i siti che producono contenuti (e questo è un possibile dramma silenzioso per molti, compreso Futuro Prossimo). Il punto è più profondo, più filosofico, se volete. Se il motore di ricerca smette di essere un trampolino e diventa un punto d’arrivo, cosa succede alla nostra capacità di ragionamento critico?

Pensateci bene: quando cliccavamo su un link, anche se non trovavamo esattamente quello che cercavamo, eravamo comunque esposti a nuove informazioni, a prospettive differenti, a un contesto più ampio. Era un processo di serendipità, una scoperta casuale che arricchiva la nostra conoscenza. Oggi, con i riassunti AI, il rischio è di vivere in una bolla di informazioni predigerite, confezionate su misura per essere “efficienti”.

L’articolo originale su Aeon Essays, che ha ispirato buona parte di questa riflessione, intitolato appunto “When AI summaries replace hyperlinks, thought itself is flattened“, centra il punto: il pensiero stesso rischia di essere appiattito. Se l’obiettivo è la risposta immediata, chi ci garantisce che quella risposta sia la più completa, la più equilibrata, la più vera? Spesso, la verità non è un semplice “sì” o “no”, ma un complesso arazzo di sfumature, eccezioni, contesti. Ed è lì che i link, come fili sottili, ci permettevano di tessere il nostro percorso.

La promessa (e la trappola) dell’intelligenza interattiva

Google, con la sua nuova modalità AI e l’introduzione di Gemini, come annunciato ufficialmente sul loro blog, sta andando oltre il semplice riassunto. Stiamo parlando di intelligenza artificiale interattiva. L’idea è che l’AI non solo vi dia una risposta, ma possa conversare con voi, seguirvi nel vostro ragionamento, quasi un tutor personale. Sembra fantastico, no? Avere una sorta di “Socrate digitale” che vi guida nel mare della conoscenza.

Ma anche qui, è il caso di sollevare qualche sopracciglio. Io ne ho solo due, prestatemi un attimo anche i vostri. Se il tutor è sempre lo stesso, e la sua “conoscenza” è predefinita da un algoritmo, quanto spazio c’è per il pensiero divergente, per la scoperta inattesa, per l’errore che genera una nuova intuizione? Come vi scrivevo in questo approfondimento, l’evoluzione da AI generativa a interattiva porta con sé tanto potenziale quanto, se non gestita con cautela, un rischio di omologazione del pensiero. Non è un problema che l’AI dia una risposta, ma che voi smettiate di chiedervi se ci sia una risposta migliore o se l’AI abbia saltato qualche passaggio.

La nostra responsabilità in un universo senza link

In questo scenario, la responsabilità ricade (come spesso accade) sulle nostre spalle. Non possiamo più affidarci ciecamente al motore di ricerca come unica fonte di “verità”. Dobbiamo riappropriarci del nostro ruolo di esploratori, di ricercatori. Dobbiamo imparare a guardare oltre il riassunto, a chiedere il “perché”, a cercare le fonti originali, anche se non ci vengono servite su un piatto d’argento.

Pensate alla scuola, all’università: quanto ci hanno insegnato a cercare, a confrontare, a citare le fonti? Tutta quella fatica per poi vedere il mondo dell’informazione online spingere nella direzione opposta, verso la sintesi estrema. È un paradosso bello e buono. Se non siamo noi a pretendere la complessità, a voler scendere in profondità, chi lo farà per noi?

Alla fine, non si tratta di demonizzare la tecnologia, che resta un motore di progresso straordinario. Si tratta di usarla con consapevolezza, senza lasciare che essa usi noi, plasmandoci a sua immagine e somiglianza, in consumatori passivi di informazioni preconfezionate. In un mondo che sempre più si avvia a essere, per certi versi, un mondo senza link, la nostra curiosità, la nostra sete di conoscenza autentica e non filtrata, la nostra capacità di scegliere dove andare, è il tesoro più prezioso che abbiamo.

Non lasciamoci riassumere la nostra umanità.