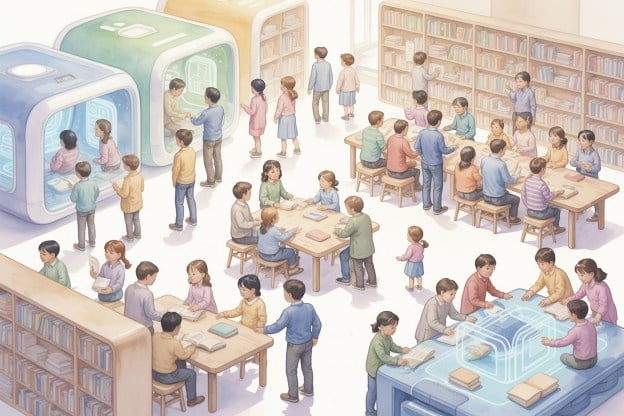

Silenzio. Poi un fruscio di pagine che quasi nessuno sfoglia più. La bibliotecaria alza lo sguardo dallo schermo dove un’AI sta catalogando tremila volumi in due minuti, e sorride. Non è nostalgia per i vecchi cataloghi cartacei. È curiosità per quello che sta per arrivare. Fuori, un locker intelligente consegna un tablet a una studentessa. Dentro, un visore VR trasporta un bambino nell’antica Roma mentre suo padre esplora manuali di programmazione quantistica. Questa roba è già qui, in decine di biblioteche italiane ed europee.

E tra dieci anni? Sarà solo l’inizio di qualcosa che nessuno aveva previsto quando tutti immaginavano la fine di questi luoghi.

La profezia sbagliata

Nel 2004, quando i libri digitali iniziavano a diffondersi e internet prometteva di rendere tutto accessibile da casa, molti esperti tech proclamavano la fine imminente delle biblioteche fisiche. Ventuno anni dopo, le biblioteche sono ancora qui: quelle negli USA, ad esempio, registrano oltre 1,3 miliardi di visite annue. Non solo sono sopravvissute, ma stanno vivendo una trasformazione che le renderà più centrali di quanto siano mai state.

La questione vera non era mai stata se le biblioteche sarebbero scomparse. Era: cosa diventeranno quando la tecnologia smetterà di essere una minaccia e diventerà un amplificatore? La risposta sta arrivando adesso, pezzo per pezzo, tra algoritmi che catalogano, blockchain che certificano e visori che trasportano.

Il 2035 segnerà il completamento di questa metamorfosi.

L’intelligenza artificiale come bibliotecario personale

Immagina di entrare in biblioteca e trovare un sistema che ha già selezionato cinque libri per te, basandosi non solo sulla tua cronologia di prestiti ma anche sui tuoi interessi recenti, sul periodo dell’anno e persino sul tuo umore. È l’intelligenza artificiale applicata ai servizi bibliotecari, e sta già muovendo i primi passi.

In Cina, alcune biblioteche utilizzano robot dotati di AI che sistemano duemila volumi in appena dieci minuti, un lavoro che richiederebbe ore, forse giorni a un essere umano. Ma il vero salto di qualità non riguarda la velocità: riguarda la personalizzazione. I sistemi che suggeriscono letture diventeranno così sofisticati da comprendere non solo cosa hai letto, ma cosa ti serve leggere in base al tuo percorso di apprendimento.

Secondo un’analisi di Conflombardia, l’intelligenza artificiale permetterà di automatizzare la catalogazione dei nuovi arrivi, ridurre il tempo necessario per inserire materiali nel sistema e garantire una classificazione più coerente. Le tecnologie OCR stanno digitalizzando materiali storici e rari, rendendoli finalmente accessibili a chilometri di distanza. Le biblioteche si trasformano in archivi digitali dinamici.

Ma l’AI non sostituirà i bibliotecari umani. Li libererà dalle attività ripetitive per concentrarsi su quello che sanno fare meglio: aiutare le persone a navigare la complessità del sapere. Un’AI può suggerirti dieci libri sull’antica Roma. Un bibliotecario può spiegarti perché uno di quei dieci cambierà il tuo modo di vedere la storia.

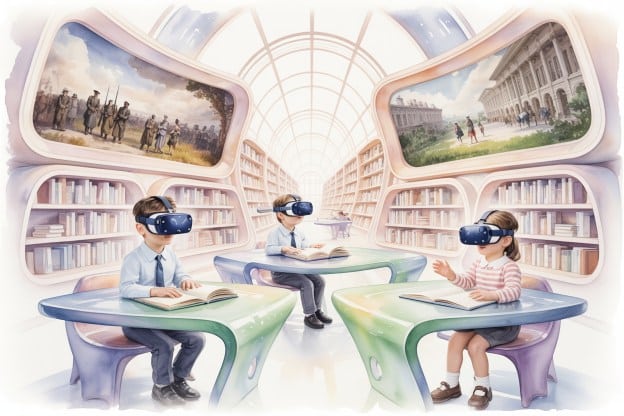

Realtà virtuale e aumentata in biblioteca: imparare viaggiando

Studiare la Guerra Civile Americana o il Risorgimento leggendo un libro è una cosa. Camminare per Gettysburg o Custoza mentre la battaglia si svolge intorno a te è tutt’altra faccenda. Le biblioteche del 2035 offriranno esperienze di apprendimento immersivo che oggi sembrano appartenere solo ai poli tecnologici.

A Milano, il progetto ARchivi sta già sperimentando la realtà aumentata nelle biblioteche storiche come la Sormani e quella del Museo di Storia Naturale. Inquadrando una pagina con lo smartphone, i visitatori vedono contenuti digitali sovrapporsi alla realtà fisica: documenti storici prendono vita, mappe si animano, personaggi del passato raccontano le loro storie.

Il mercato globale della realtà aumentata nel settore B2C crescerà da 24,5 miliardi di dollari nel 2024 a 37,8 miliardi nel 2029, con il settore educativo come uno dei principali motori di questa crescita. E le biblioteche si stanno posizionando al centro di questa rivoluzione.

Il vero cambio di paradigma arriverà quando la tecnologia VR diventerà così accessibile da permettere a ogni biblioteca di offrire esperienze che oggi sono riservate a pochi centri all’avanguardia. Studiare l’anatomia umana osservando un cuore che batte in 3D davanti a te. Esplorare la barriera corallina mentre leggi di ecosistemi marini. Visitare il Colosseo com’era duemila anni fa. Tutto questo, nella biblioteca sotto casa.

Blockchain: certificare il sapere

Hai mai completato un corso online, ottenuto un certificato PDF e poi perso il file nel caos del computer? Nel 2035, questo problema non esisterà più. Le biblioteche emetteranno certificazioni digitali registrate su blockchain: impossibili da falsificare, permanenti e verificabili da chiunque in qualsiasi parte del mondo.

Secondo un report di Deloitte, già entro il 2027 la blockchain diventerà lo standard per la certificazione documentale nel settore educativo e culturale. Non si tratta più di un’ipotesi, ma di una transizione già avviata. Diverse università europee stanno già utilizzando la tecnologia per emettere diplomi digitali verificabili.

Immagina questo scenario: completi un corso di programmazione in biblioteca, superi un test pratico, e immediatamente ricevi una certificazione blockchain. Un datore di lavoro in Giappone può verificarne l’autenticità in tre secondi, senza bisogno di intermediari o procedure burocratiche. La tua competenza diventa portabile, verificabile e immortale nel registro distribuito.

Ma la blockchain nelle biblioteche non serve solo per i certificati. Può essere utilizzata per creare archivi permanenti di conoscenza locale: storia delle comunità, documenti pubblici, registrazioni culturali. Quando un piccolo giornale locale chiude o un’organizzazione si dissolvono, la loro storia non scompare. Vive per sempre, immutabile e accessibile, nella blockchain gestita dalla biblioteca.

La biblioteca che non chiude mai

Sono le tre di notte. Hai un esame domattina e ti serve disperatamente quel libro di statistica. Nel 2025, sei bloccato fino all’apertura. Nel 2035, ti avvicini al locker intelligente della biblioteca più vicina, lo sblocchi con il tuo smartphone, prendi il libro e torni a casa a studiare.

Il concetto di biblioteca “aperta 24/7” sta già prendendo forma. Reti di locker intelligenti stanno comparendo fuori dalle biblioteche, nei supermercati, nelle stazioni della metro. Non contengono solo libri: tablet, laptop, hotspot mobili, strumenti per creatori di contenuti, persino strumenti musicali. La biblioteca viene da te, invece di aspettare che tu vada da lei.

Secondo i dati raccolti dall’American Library Association, il 95% dei professionisti delle biblioteche identifica l’accesso ai materiali ventiquattro ore su ventiquattro come la caratteristica più importante da implementare. Non si tratta solo di comodità: è una questione di equità. Chi lavora di notte, chi ha orari imprevedibili, chi vive lontano dalle biblioteche centrali, tutti avranno lo stesso accesso alla conoscenza.

E quando i locker intelligenti non bastano, ci sarà la biblioteca digitale. Piattaforme accessibili sempre, ovunque, con AI che rispondono alle domande in tempo reale, videoconferenze con bibliotecari specializzati, accesso a database che oggi costano migliaia di euro. Tutto incluso, tutto gratuito, tutto disponibile quando serve.

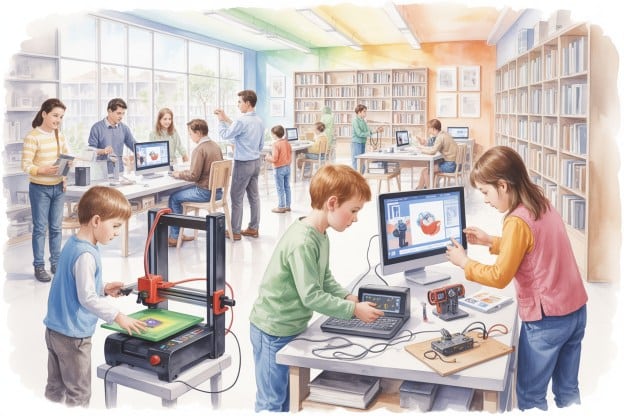

Biblioteche, makerspaces e laboratori del futuro

Le biblioteche stanno diventando luoghi dove non solo si legge, ma si crea. Stampanti 3D, laser cutter, workstation per editing video, laboratori di elettronica. I makerspaces stanno trasformando le biblioteche in incubatori di innovazione accessibili a tutti.

Nel 2035, questi spazi saranno ancora più avanzati. Potrebbero ospitare le prime versioni consumer di tecnologie oggi riservate ai laboratori di ricerca: sistemi di simulazione quantistica, strumenti di biohacking sicuri, interfacce neurali per l’apprendimento accelerato. Tecnologie che nessun individuo potrebbe permettersi, ma che la comunità può condividere attraverso la biblioteca.

In Italia, la Regione Emilia-Romagna ha stanziato 15 milioni di euro per 76 progetti di digitalizzazione che includono intelligenza artificiale e tecnologie immersive. Biblioteche, musei e archivi stanno ricevendo finanziamenti per creare infrastrutture digitali all’avanguardia. Non è un esperimento isolato: è una strategia nazionale per trasformare le istituzioni culturali in hub tecnologici.

L’elemento umano: amplificato, non sostituito

Con tutta questa tecnologia, si potrebbe pensare che i bibliotecari diventeranno obsoleti. È esattamente il contrario. Il loro ruolo si sta evolvendo da custodi di libri a architetti dell’apprendimento, guide attraverso la complessità crescente del sapere umano.

Un’AI può catalogare tremila libri in due minuti, ma non può sedere accanto a un adolescente confuso e aiutarlo a capire quale percorso di studio scegliere. Un visore VR può trasportarti nell’antica Grecia, ma non può rispondere alla domanda “perché dovrebbe interessarmi?”. La tecnologia amplifica le capacità umane, non le sostituisce.

Come sottolinea Ethan Mollick, professore alla Wharton School: credere che i tecnici siano i più adatti a gestire l’AI è un errore. Chi conosce storia, cultura, letteratura e soprattutto filosofia sblocca il potenziale dell’intelligenza artificiale meglio di chi conosce solo algoritmi. I bibliotecari del futuro saranno esperti di tecnologia umanistica: persone che capiscono sia le macchine sia gli esseri umani.

Nel 2035, i bibliotecari saranno mediatori tra il sapere algoritmico e quello umano. Dovranno aiutare le persone a distinguere le informazioni affidabili da quelle generate da AI malfunzionanti, a comprendere i bias nascosti nei sistemi di raccomandazione, a navigare questioni etiche complesse che la tecnologia solleva. Sarà un lavoro più difficile di quello attuale, ma infinitamente più importante.

Democrazia della conoscenza

Il vero potere delle biblioteche del futuro non sarà tecnologico. Sarà sociale. In un mondo dove l’accesso alla conoscenza determina sempre più le opportunità di vita, le biblioteche rimarranno gli unici spazi dove quel accesso è garantito a tutti, indipendentemente dal reddito.

Una famiglia che non può permettersi un visore VR da mille euro potrà usarne uno in biblioteca. Uno studente senza computer potrà accedere a software professionali. Un anziano che vuole imparare a usare l’intelligenza artificiale troverà corsi gratuiti e supporto umano. La biblioteca del 2035 sarà l’ultimo baluardo contro la digitalizzazione a due velocità.

Ci sono ostacoli, certo. Non tutte le biblioteche avranno le risorse per investire in queste tecnologie. Il rischio è che si crei un divario tra biblioteche ricche, ipertecnologiche e accessibili, e biblioteche povere, limitate ai servizi base. Per evitarlo servono politiche pubbliche lungimiranti, investimenti sostenuti nel tempo, collaborazioni con università e aziende tecnologiche.

Ma se riusciamo a mantenere la promessa democratica delle biblioteche, se riusciamo a portare queste tecnologie a tutti e non solo a chi può pagarle, allora il 2035 potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per l’umanità. Un’era in cui l’intelligenza artificiale, la realtà virtuale e la blockchain non amplificano le disuguaglianze, ma le riducono. Dove la tecnologia diventa strumento di liberazione, non di controllo.

Le biblioteche sono sopravvissute alla stampa, alla radio, alla televisione, a internet. Sopravviveranno anche all’intelligenza artificiale. Non perché resistono al cambiamento, ma perché sanno trasformarlo in opportunità. Nel 2035, quando entrerai in biblioteca, forse non riconoscerai più gli scaffali, i cataloghi, gli strumenti. Ma riconoscerai la missione: democratizzare l’accesso al sapere, amplificare le possibilità umane, costruire comunità attraverso la conoscenza condivisa.

Il futuro delle biblioteche non è scritto nei chip o negli algoritmi. È scritto nella scelta che faremo: usare la tecnologia per dividere o per unire, per escludere o per includere. Le biblioteche del 2035 saranno ciò che decideremo di farne oggi.