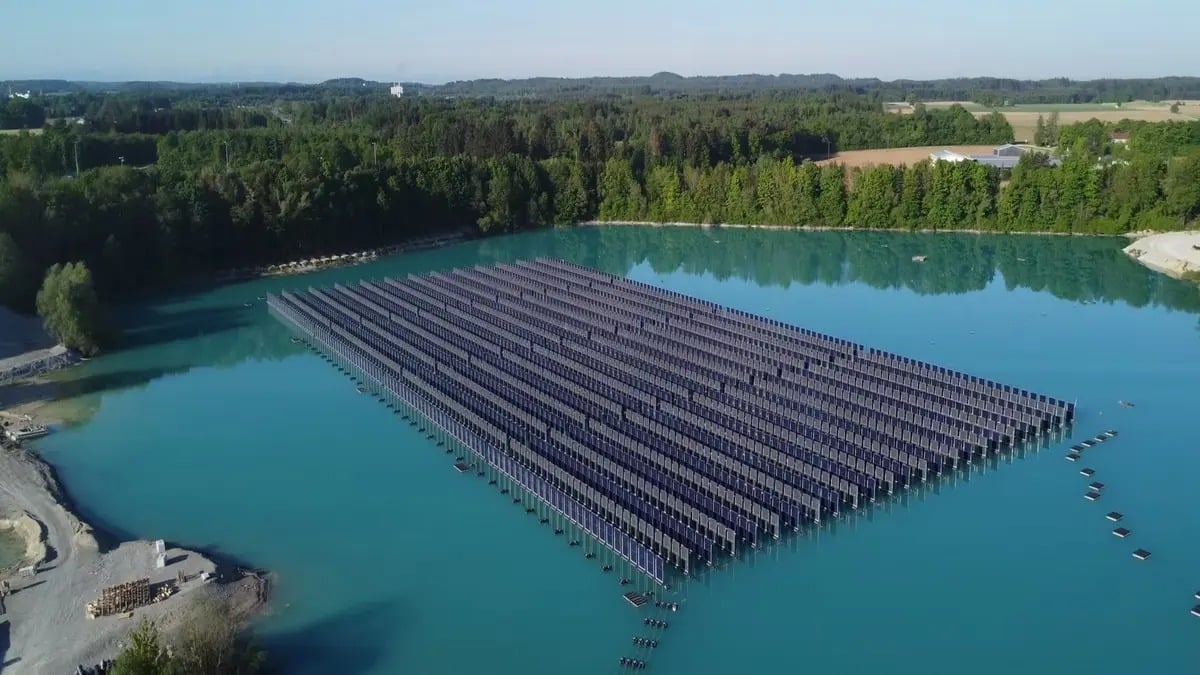

Il lago Jais, nel distretto di Starnberg in Baviera, non è più solo una cava di ghiaia dismessa. Da qualche settimana ospita qualcosa che non si era mai visto prima: file di pannelli solari che stanno in piedi, dritti come palizzate, galleggiando sull’acqua. Non inclinati verso sud come vuole la tradizione fotovoltaica, ma verticali, orientati est-ovest. Un sistema che cattura il sole quando sorge e quando tramonta, distribuendo la produzione di energia dall’alba al crepuscolo. È il primo impianto solare galleggiante verticale al mondo, firmato SINN Power, e ha già tagliato del 60% i consumi di rete del sito. Un risultato che potrebbe arrivare al 70% a regime. Non male per qualcosa che occupa meno del 5% della superficie del lago.

Come funziona il sistema Skipp-Float

L’impianto da 1,87 megawatt installato a Jais si basa su un sistema brevettato chiamato Skipp-Float. Si tratta di pannelli solari bifacciali montati verticalmente, con orientamento est-ovest, separati da corridoi d’acqua libera larghi almeno quattro metri. Questi spazi permettono alla luce di riflettersi e all’aria di circolare, mantenendo un equilibrio termico migliore rispetto agli impianti tradizionali. Ogni modulo è ancorato circa 1,6 metri sotto la superficie dell’acqua tramite una struttura a chiglia, che consente ai pannelli di oscillare con il vento e adattarsi alle variazioni del livello del lago senza stress meccanici.

La produzione annua stimata è di circa due gigawattora, sufficienti per alimentare centinaia di abitazioni. Ma la vera innovazione sta nel profilo di generazione distribuita. Gli impianti fotovoltaici tradizionali concentrano la produzione nelle ore centrali della giornata, quando spesso l’energia costa meno e la rete è già satura. Il solare verticale sposta i picchi al mattino e alla sera, quando la domanda è alta e il valore dell’elettricità maggiore. Come dimostrato da uno studio del Centro Comune di Ricerca europeo, questa configurazione contribuisce a stabilizzare i prezzi dell’energia e riduce la necessità di accumuli costosi.

“Questo progetto è innovativo e relativamente facile da realizzare, poiché non richiede terreno e si adatta perfettamente al nostro impianto produttivo, che opera durante il giorno, soprattutto nei mesi più soleggiati da marzo a dicembre”.

Gottfried Jais, direttore della cava Jais dove è stato realizzato l’impianto

Perché il solare verticale funziona meglio

La fisica dietro il successo del fotovoltaico verticale è stata studiata a fondo dall’Organizzazione olandese per la ricerca scientifica applicata (TNO). I ricercatori hanno scoperto che i pannelli verticali hanno coefficienti di trasferimento del calore quasi doppi rispetto a quelli orizzontali. In pratica, si raffreddano meglio, mantenendo temperature operative più basse e migliorando l’efficienza di conversione. Questo vantaggio è particolarmente rilevante d’estate, quando gli impianti tradizionali perdono rendimento a causa del surriscaldamento.

Un gruppo di ricerca dell’Università di Lipsia ha modellato uno scenario per la Germania in cui la maggior parte della nuova capacità fotovoltaica venga installata verticalmente con orientamento est-ovest. Il risultato: la necessità di accumulo energetico diminuisce drasticamente, e in uno scenario senza stoccaggio aggiuntivo si potrebbero risparmiare oltre 10 megatonnellate di CO₂ all’anno. “I sistemi fotovoltaici verticali consentono una minore capacità di storage o un minore utilizzo delle centrali elettriche a gas”, spiegano i ricercatori nello studio pubblicato su Smart Energy.

Impatto ambientale nullo, anzi positivo

Uno dei timori ricorrenti sugli impianti galleggianti riguarda l’ecosistema acquatico. Il progetto di Starnberg dimostra che, con un design appropriato, non solo non ci sono impatti negativi, ma si possono ottenere benefici ecologici. L’impianto occupa il 4,65% della superficie del lago Jais, ben sotto il limite legale tedesco del 15% stabilito dalla Legge federale sulle risorse idriche. I corridoi d’acqua libera da quattro metri garantiscono il passaggio della luce, la circolazione dell’aria e la mobilità della fauna acquatica.

I primi monitoraggi ambientali hanno evidenziato un miglioramento della qualità dell’acqua e la creazione di nuovi habitat per pesci e uccelli acquatici intorno alle strutture galleggianti. L’ombra parziale riduce la crescita algale eccessiva, mantenendo l’ossigenazione ottimale. La connessione alla rete avviene tramite un cavo galleggiante e un punto di alimentazione a riva, senza disturbare il fondale. SINN Power ha già pianificato una seconda fase da 1,7 MW, che porterà la copertura totale sotto il 10% della superficie, mantenendo ampi margini di sicurezza ecologica.

Il CEO di SINN Power, Philipp Sinn, ha sottolineato che il sistema è adatto a tutti i bacini idrici artificiali più profondi di 1,6 metri e punta su utenti industriali e ad alto consumo che cercano energia stabile e compatibile con la rete. La tecnologia è già pronta per l’uso offshore e soddisfa i requisiti tecnici per l’operatività marina, aprendo prospettive ancora più ampie.

Il contesto europeo del fotovoltaico galleggiante

L’impianto bavarese si inserisce in un panorama europeo del fotovoltaico galleggiante in rapida crescita. BayWa r.e., uno dei leader del settore, ha già realizzato oltre 25 MW di impianti galleggianti nei Paesi Bassi e sta sviluppando progetti in Germania, Francia, Italia e Spagna per un totale di altri 100 MW. La Slovenia ha annunciato un impianto da 140 MW sul lago Druzmirje, che diventerà il più grande d’Europa superando l’attuale record francese di 74,3 MW.

Il potenziale tecnico è enorme. Uno studio del National Renewable Energy Laboratory americano ha calcolato che i bacini idroelettrici di tutto il mondo potrebbero ospitare sistemi fotovoltaici galleggianti in grado di generare fino a 10.600 terawattora all’anno. Una cifra che rappresenta quasi la metà dell’attuale domanda elettrica globale. In Europa, sfruttando appena l’1% della superficie dei bacini artificiali, si potrebbero installare 20 GW di nuova capacità senza consumare un metro quadro di suolo.

Il Fraunhofer Institute tedesco ha valutato che utilizzando solo i laghi delle ex miniere di lignite in Germania si potrebbero realizzare 15 GW di impianti galleggianti. Un’opportunità concreta per trasformare le cicatrici industriali del passato in risorse per la transizione energetica.

Solare verticale, cosa stiamo aspettando?

L’inaugurazione dell’impianto ha visto la presenza di Markus Söder, Ministro-Presidente della Baviera, Egon Westphal, CEO di Bayernwerk, e Stefan Frey, amministratore del distretto di Starnberg. Un evento che sottolinea l’importanza strategica del progetto per la regione. La Baviera punta a generare l’80% della sua elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030, e sistemi come questo rappresentano tasselli fondamentali del puzzle.

“Stiamo esplorando con interesse il tema dello stoccaggio e della conversione dell’energia”, ha dichiarato Jais. “Siamo ansiosi di vedere se presto ci saranno soluzioni praticabili ed economiche anche in questo campo”. L’idea è di abbinare il fotovoltaico galleggiante ad accumuli o sistemi di conversione power-to-X, massimizzando l’autoconsumo e l’indipendenza energetica del sito.

Quello che sta succedendo in Baviera somiglia un po’ a quando qualcuno ha deciso di piantare le viti in collina invece che in pianura. All’inizio sembrava strano, poi è diventato ovvio. I pannelli verticali galleggianti potrebbero seguire la stessa traiettoria: da curiosità tecnica a standard industriale. Come già succede in Portogallo, dove il parco solare di Alqueva combina fotovoltaico galleggiante e pompaggio idroelettrico per creare un sistema ibrido perfettamente bilanciato.

Quanti altri laghi bavaresi, italiani, francesi stanno aspettando di diventare centrali elettriche?