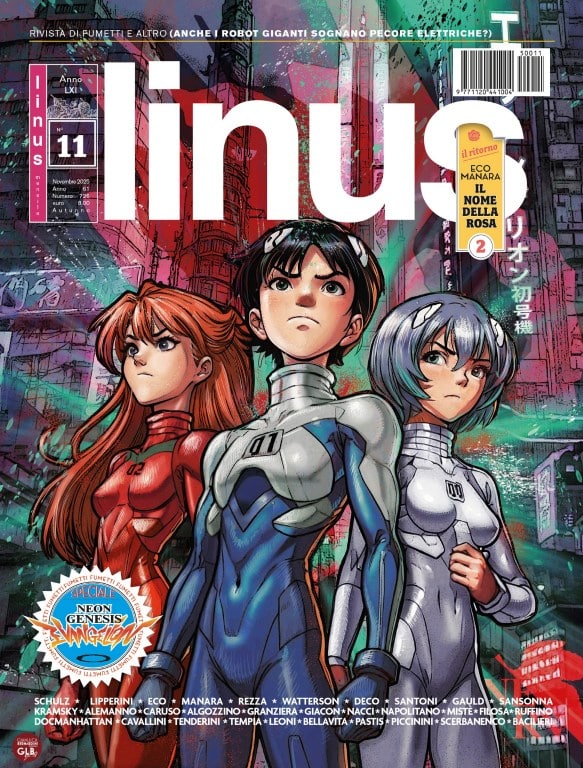

Novembre 2025: la copertina di Linus dedicata al trentennale di Evangelion arriva in edicola firmata da Gianluca Bernardini. “Incornicia” un tributo atteso, una celebrazione che percorre tutta la rivista, doverosa per uno degli anime più influenti della storia.

Qualcosa però non torna, sui social esplode la polemica: “i personaggi sono fatti male, e fatti anche con l’AI!!” scrive un lettore inviperito. Altri concordano. La copertina di Linus, dicono, sembra generata e non pensata. Non sentita, più che altro: un pastiche visivo che manca di quella reverenza culturale che l’opera di Hideaki Anno merita.

Il punto? Bernardini usa effettivamente l’AI nel suo lavoro, lo dichiara apertamente. E non è certo il solo. Come lui, l’80% dei designer italiani secondo Fondazione Symbola: questa tecnologia, amici, è ormai parte del processo creativo. Ma allora perché questa copertina ha fallito? Forse perché non si tratta di accettare o rifiutare l’AI, ma di capire quando usarla. E soprattutto: quando no.

Copertina di Linus su Evangelion: il caso che divide i creativi

Anzitutto, fatemelo scrivere: ringrazio Alessandro Verna per avermi segnalato tutto questo trambusto. Non solo perché merita attenzione, ma perché mi ha ricordato il mio diritto-dovere di esprimermi su un tema così centrale per Futuro Prossimo: il rapporto tra tecnologia e cultura, tra automazione e rispetto per l’opera umana.

La copertina del numero di novembre di Linus dedicata a Neon Genesis Evangelion, come detto, è firmata da Gianluca Bernardini, illustratore e docente all’Accademia di Belle Arti. Un professionista solido e abbastanza scafato da dichiarare sul suo sito, senza ambiguità, di produrre anche “propaganda illustrations AI assisted”. Non c’è inganno. C’è trasparenza. Bernardini appartiene a quella maggioranza di creativi italiani che ha integrato legittimamente l’intelligenza artificiale nel proprio flusso di lavoro.

Secondo Design Economy 2025, lo studio curato da Fondazione Symbola in collaborazione con Deloitte, l’80% degli operatori del design italiano utilizza strumenti di intelligenza artificiale. Tra le aziende la percentuale sale all’88,9%. I vantaggi dichiarati: riduzione dei tempi di sviluppo progettuale (72,2%), minimizzazione degli errori (42,5%), supporto nella fase creativa (38,2%).

Eppure, quando la copertina di Linus è uscita, la reazione è stata tutt’altro che entusiasta. Nei commenti social si legge frustrazione, si legge delusione. Come se l’immagine non riuscisse a catturare la complessità stratificata di Evangelion, quell’intreccio di simbolismo religioso, psicologia e critica sociale che ha reso l’opera di Hideaki Anno un punto di riferimento generazionale.

Quando la tecnologia diventa scorciatoia

Il problema non è l’AI in sé. L’intelligenza artificiale nell’anno 2025, se seguite Futuro Prossimo lo sapete, è come un martello: utile per piantare chiodi, disastroso se usato per suonare il pianoforte. L’intelligenza artificiale generativa eccelle nel produrre varianti, nel velocizzare iterazioni, nel suggerire direzioni creative. Ma quando si tratta di opere culturalmente così dense come Evangelion, serve altro. Serve dialogo critico con l’originale. Serve comprensione dei layer simbolici. Serve, in una parola, rispetto.

Come hanno notato i designer intervistati da nss magazine durante la Design Week 2025 di Milano, “l’arte generata dall’intelligenza artificiale manca fondamentalmente di sostanza: è banale”. Il design cerca di comunicare emozione. Senza quella componente naturale, l’AI genera solo un simulacro.

La copertina di Linus probabilmente è caduta in questa trappola. Non per malafede, e di certo non per incompetenza tecnica: ma per un uso dell’AI che ha privilegiato l’efficienza sulla sensibilità culturale.

La questione non è accettare o rifiutare

C’è una narrazione pigra che divide il mondo tra entusiasti tecnologici e luddisti nostalgici. Chi critica l’uso dell’AI viene bollato come retrogrado. Chi la difende, invece, viene accusato di voler distruggere il lavoro creativo. Entrambe le posizioni sono false.

Sono false, si. Perché la verità in questi casi è una cosa sempre sottile. L’AI è uno strumento potente che sta ridefinendo i processi creativi. Ma come ogni strumento, ha ambiti d’uso appropriati e contesti dove diventa controproducente. I creativi italiani riuniti nella European Guild for AI Regulation, ad esempio, non chiedono di bloccare l’innovazione. Chiedono regole che tutelino il diritto d’autore e garantiscano trasparenza. Chiedono un “training right” per normare lo sfruttamento delle opere nei dataset.

La questione centrale è questa: quando l’AI diventa uno strumento di esplorazione creativa e quando diventa una scorciatoia che bypassa il pensiero critico? Nel primo caso, arricchisce. Nel secondo, impoverisce.

Il design italiano tra tradizione e innovazione

C’è un paradosso interessante nel design italiano. Da un lato, siamo leader europei per fatturato (19,8% del totale) e occupazione. Dall’altro, la Francia e la Germania crescono più velocemente di noi. Secondo lo State of AI in Design Report 2025, l’89% dei designer globali dichiara che l’AI ha migliorato il proprio workflow. Ma il 40% delle aziende italiane di design considera l’AI come un campo applicativo futuro per le competenze progettuali, non come sostituto del lavoro umano.

Questa prudenza non è luddismo. È consapevolezza di un patrimonio artigianale che ha reso il Made in Italy un marchio globale. L’Eclisse di Artemide nacque da uno schizzo su un biglietto della metro. La Juicy Salif di Alessi fu ispirata da un piatto di calamari fritti. Può un algoritmo replicare quella serendipità?

Tappatevi le orecchie se non volete sentire la risposta. La risposta è: si. Anzi: forse sì, un giorno. Ma nel frattempo serve discernimento. Serve capire che alcune opere richiedono un approccio che l’AI, almeno oggi, non può garantire: la comprensione profonda del contesto culturale.

Copertina di Linus: la lezione di Evangelion

Evangelion non è solo un anime. È un’opera che parla di solitudine, trauma, identità. Che usa il simbolismo cristiano per interrogarsi sul senso dell’esistenza. Un’opera che ha influenzato generazioni di creator. Un omaggio degno richiede di entrare in dialogo con questi elementi: richiede riflessione, e scelte autoriali ponderate.

L’AI può assistere questo processo. Può generare bozze, suggerire composizioni, velocizzare l’esecuzione tecnica. Ma non può sostituire il momento in cui il creativo si ferma e si chiede: “Questa immagine rende giustizia all’opera originale? Cattura la sua essenza? O è solo una superficie estetica, che non racchiude significato?”

La copertina di Linus è caduta, probabilmente, perché queste domande non sono state poste con sufficiente urgenza. O forse sono state poste, ma la pressione dei tempi editoriali ha prevalso. Succede. Ma il risultato resta: un’occasione mancata.

Il futuro del design italiano passa anche dall’intelligenza artificiale. Fatevene una ragione, i dati lo confermano. Ma passa anche dalla capacità di riconoscere quando la tecnologia serve e quando danneggia. Quando accelera il processo creativo e quando lo cortocircuita.

La copertina di Linus su Evangelion ci ricorda che non basta avere accesso agli strumenti più avanzati: serve sapere quando usarli. E soprattutto: quando fermarsi e fare tutto a mano, con pazienza artigianale e rispetto culturale.

Perché alcune storie meritano più di un algoritmo.