Una capsula di plastica da 10 cm sbuca dal tubo con un sibilo secco: rallenta, si ferma. Dentro c’è una provetta di sangue che tre minuti fa era al quinto piano, nel braccio di un paziente: ora è in laboratorio, pronta per l’analisi. Nessun corriere, nessun ascensore, nessuna attesa: solo aria compressa che spinge degli oggetti a 30 km/h attraverso chilometri di tubature nascoste nei muri. La Mayo Clinic di Rochester ne ha 16 km sotterrati dal 1949 e muove 10.000 capsule al giorno. Il sistema di trasporto pneumatico ha 75 anni ma funziona meglio di qualsiasi drone o robot da consegna.

Perché quando devi spostare sangue, farmaci o documenti urgenti in ospedale, l’aria vince sempre.

Il futuro che arriva dal passato

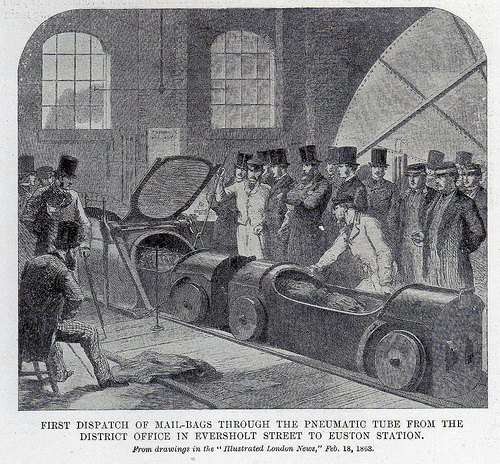

Il trasporto pneumatico fu inventato dall’ingegnere scozzese William Murdoch nel 1799. Serviva per mandare telegrammi tra edifici vicini. Nel 1853, Josiah Latimer Clark installò un sistema di 200 metri tra la Borsa di Londra e l’ufficio telegrafico. L’idea era semplice: metti un oggetto in un contenitore cilindrico, infila il contenitore in un tubo, soffia o aspira aria. La capsula vola dove deve andare. Niente batterie, niente algoritmi, niente intelligenza artificiale. Solo fisica elementare che ancora oggi nessuno è riuscito a battere per efficienza pura.

Entro il 1880, Londra aveva 34 chilometri di tubature. Parigi ne costruì 467. Praga 60. Berlino 400. In Germania, negli anni ’20 del secolo scorso la gente con la posta pneumatica flirtava nei locali. Altrove, in alcuni casi il trasporto pneumatico ha spostato (seppur non lontano) anche delle persone.

Il sistema di Praga è sopravvissuto fino al 2002, quando un’alluvione lo ha danneggiato definitivamente. Per oltre un secolo, le città europee hanno fatto viaggiare posta, denaro e documenti nell’aria compressa. Poi sono arrivati i fax ed i computer, e i tubi sono rimasti vuoti. Quasi ovunque.

Dove l’aria non invecchia mai

Negli ospedali italiani, i sistemi pneumatici trasportano provette a 3 metri al secondo per proteggere i campioni di sangue dall’emolisi, mentre i farmaci viaggiano a 6-7 metri al secondo. Ospedali come il Gemelli di Roma ci sono tubature che collegano laboratori, farmacie e reparti. Il vantaggio principale è la riduzione del TAT, il Turn Around Time: il tempo tra prelievo e risultato dell’analisi. Un’infermiera che corre tra piani con una provetta in mano impiega 10-15 minuti. La capsula del trasporto pneumatico meno di uno.

Negli USA, la Mayo Clinic gestisce 4.000 contenitori in circolazione costante. Il sistema del 1949 era stato programmato per la dismissione nel 2010, ma quando provarono a sostituirlo scoprirono che nessuna tecnologia moderna reggeva il confronto.

I nuovi sistemi costavano troppo, si guastavano spesso, richiedevano software proprietari. Così il “mostro di ferro” del ’49 è rimasto al suo posto, spostando campioni sotto le strade di Rochester.

Perché i tubi non conquistarono il mondo

Se funziona così bene, perché non spediamo tutto attraverso il trasporto pneumatico? Perché non è ovunque? Il problema sono i limiti fisici: la maggior parte dei sistemi gestisce contenitori di 5-20 cm di diametro e massimo 5 kg di peso. Per oggetti piccoli e urgenti è perfetto. Per qualsiasi altra cosa, no. L’installazione richiede tubature dedicate in ogni direzione. Se vuoi collegare 50 punti, servono chilometri di tubi. E quando le città crescevano, costruire auto e camion costava meno che scavare tunnel sotterranei pieni d’aria.

Il digitale ha fatto il resto. Le email hanno sostituito i documenti cartacei, i pagamenti elettronici hanno eliminato il trasporto di contanti. Alla Mayo Clinic, il sistema “spostava diverse tonnellate di carta al giorno”, racconta Dean Black, responsabile dei sistemi di trasporto. Oggi quella carta non esiste più. Restano provette, farmaci e le poche cose che ancora devono essere fisicamente dove servono. E se non fossero cose, ma persone?

L’Hyperloop e il mito del tubo supersonico

Nel 2013, Elon Musk presentò il progetto Hyperloop: capsule per passeggeri in tubi a bassa pressione, velocità fino a 1.100 km/h. La promessa era Los Angeles-San Francisco in 35 minuti. Hyperloop One raccolse 450 milioni di dollari, costruì una pista di prova in Nevada, raggiunse 387 km/h nel 2017. Nel dicembre 2023 chiuse definitivamente, senza mai costruire un sistema funzionante.

Il problema? L’acciaio dei tubi si espande con il calore: su 500 km, la dilatazione termica raggiunge 72 metri. Mantenere il vuoto diventa impossibile. I costi dell’infrastruttura sono proibitivi, l’acquisizione dei terreni complessa. Un po’ come se nel 1810 avessero provato a costruire autostrade per cavalli: il concetto è giusto, ma la scala è sbagliata. I tubi pneumatici funzionano benissimo per spostare provette in un ospedale, male per spostare persone tra città.

La lezione è semplice: non tutte le tecnologie devono scalare. Il trasporto pneumatico ha trovato la sua nicchia perfetta negli ospedali, nelle farmacie, in alcuni grandi magazzini. Non conquisterà il mondo, ma dove serve fa esattamente ciò che promette. Da 225 anni. Senza aggiornamenti software, senza abbonamenti cloud, senza intelligenza artificiale.

Mentre Hyperloop One vendeva i suoi asset a Dubai e licenziava l’ultimo dipendente, alla Mayo Clinic arrivava la decimillesima capsula della giornata con dentro una provetta di sangue che doveva essere analizzata. Subito.