Perché non esistono farmaci per ripristinare l’udito perso? Perché non sappiamo esattamente come si rompe il meccanismo. La coclea è inaccessibile, nascosta nell’osso temporale, e finora potevamo studiarla solo dall’esterno o su tessuti morti. Ora qualcosa è cambiato. Un team del Rockefeller è riuscito a mantenere vivo un frammento di coclea fuori dal corpo, osservando in tempo reale come amplifica i suoni. L’esperimento conferma un principio biofisico discusso da decenni e apre la strada a test farmacologici mai possibili prima. Se capisci come funziona il sistema, puoi pensare a come ripararlo. Prima era teoria. Adesso è laboratorio.

Mezzo millimetro di tessuto vivo

Poco prima di morire nell’agosto 2025, A. James Hudspeth e il suo team del Laboratory of Sensory Neuroscience alla Rockefeller University hanno raggiunto un traguardo inseguito per vent’anni: mantenere un frammento di coclea funzionante fuori dal corpo. Non un tessuto conservato: uno vivo. Attivo. Capace di amplificare i suoni come farebbe dentro l’orecchio di un mammifero.

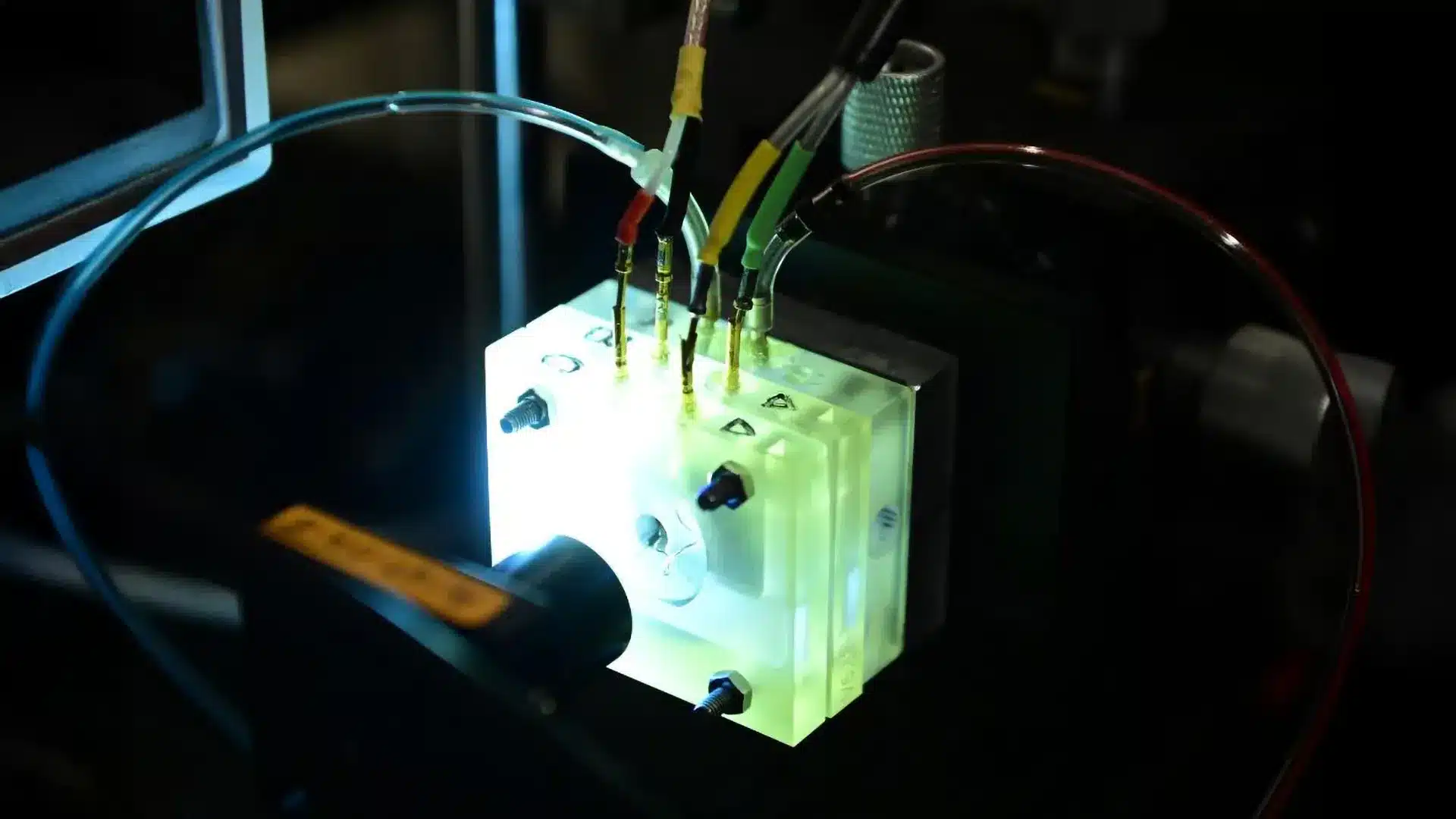

Hanno prelevato fette di tessuto non più larghe di 0,5 millimetri dalla coclea di gerbilli, animali il cui udito cade in un range simile al nostro. Il momento dell’escissione è stato scelto con precisione chirurgica: quando l’udito è maturo ma la coclea non si è ancora fusa completamente all’osso temporale, il più denso del corpo umano. Il tessuto è stato poi immerso in una camera progettata per replicare l’ambiente naturale della coclea: liquidi nutrienti come endolinfa e perilinfa, temperatura e voltaggio mantenuti costanti.

Il risultato? La coclea ha continuato a funzionare. I ricercatori hanno riprodotto suoni tramite un minuscolo altoparlante e hanno osservato la risposta in tempo reale. Come spiega Francesco Gianoli, primo coautore dello studio: “Ora possiamo osservare i primi passi del processo uditivo in un modo controllato che prima era impossibile”.

La biforcazione di Hopf esiste anche nei mammiferi

Tra le scoperte più rilevanti, quella che chiude un dibattito lungo un quarto di secolo. Negli insetti e nei vertebrati non mammiferi (tipo le rane studiate dal laboratorio di Hudspeth) è documentato da tempo un fenomeno biofisico chiamato biforcazione di Hopf. È un punto di instabilità meccanica, una soglia critica tra silenzio assoluto e oscillazione. Proprio su quel crinale, anche il suono più debole basta a far muovere il sistema, amplificando segnali che altrimenti resterebbero impercettibili.

Nelle rane, l’instabilità risiede nei fasci di cellule ciliate sensoriali, sempre pronte a captare le onde sonore in arrivo. Quando queste onde colpiscono, le cellule si muovono, amplificando il suono in quello che viene chiamato “processo attivo”. Hudspeth e il biofisico Marcelo Magnasco avevano documentato l’esistenza della biforcazione di Hopf nella coclea delle rane nel 1998. Se esistesse anche nei mammiferi era rimasto un interrogativo aperto.

L’esperimento ha fornito la risposta: sì, esiste. Il processo attivo nella coclea dei mammiferi opera localmente e l’epitelio sensoriale raggiunge l’amplificazione attiva operando vicino alla criticità, proprio in corrispondenza di una biforcazione di Hopf. Come spiega Rodrigo Alonso, coautore dello studio: “Questo dimostra che la meccanica dell’udito nei mammiferi è notevolmente simile a ciò che è stato osservato in tutta la biosfera”.

Una finestra sulle terapie future

Il vero potenziale di questo esperimento non sta solo nella conferma teorica. Sta nella possibilità di testare farmaci direttamente sul tessuto vivo. Fino a oggi, la maggior parte delle sordità neurosensoriali (quelle causate dal danno alle cellule ciliate) resta senza terapia approvata. Gli impianti cocleari bypassano il problema, ma non lo risolvono. La terapia genica ha mostrato risultati promettenti in alcuni casi specifici, ma serve comprendere meglio i meccanismi alla base del processo attivo.

“Finora nessun farmaco è stato approvato per ripristinare l’udito nella perdita neurosensoriale, e uno dei motivi è che abbiamo ancora una comprensione meccanicistica incompleta del processo attivo dell’udito”, spiega Gianoli. “Ma ora abbiamo uno strumento che possiamo usare per capire come funziona il sistema, come e quando si rompe. E sperabilmente pensare a modi per intervenire prima che sia troppo tardi”.

Vent’anni per arrivare qui

L’innovazione tecnica che ha reso possibile tutto questo porta la firma di Brian Fabella, specialista di ricerca nel laboratorio di Hudspeth, e di Nicholas Belenko, ingegnere del Gruss Lipper Precision Instrumentation Technologies Resource Center di Rockefeller. Il dispositivo è descritto in due paper recenti pubblicati su PNAS e Hearing Research. È il culmine di cinquant’anni di lavoro di Hudspeth sui meccanismi molecolari e neurali dell’udito.

Come sottolinea Magnasco: “Jim ci ha lavorato per più di vent’anni, ed è il coronamento di una carriera straordinaria”.

Adesso la coclea non è più una scatola nera sepolta nell’osso. È un sistema osservabile, manipolabile, interrogabile. Le domande giuste possono finalmente trovare risposte sperimentali. E forse, un giorno non lontano, anche terapie.