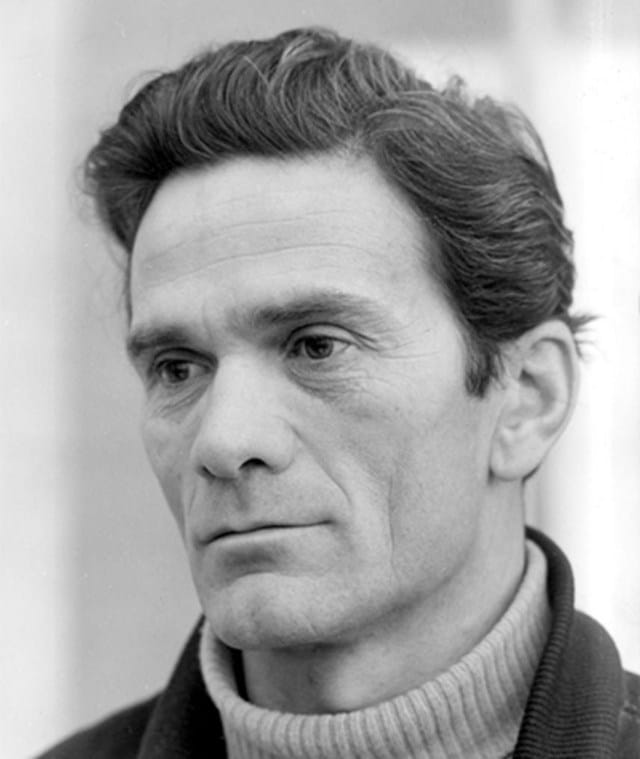

La sera del 1° novembre 1975, Pier Paolo Pasolini mangia una bistecca in un ristorante romano. Parla del suo prossimo film, ride, fa progetti. Poche ore dopo è morto, massacrato all’Idroscalo di Ostia. Il corpo irriconoscibile, maciullato da un’Alfa Romeo usata per investirlo, un ragazzo di diciassette anni confessa. Caso chiuso. Troppo facile.

Di difficile c’è che Pasolini, nei mesi precedenti, aveva fatto qualcosa di pericoloso: aveva rivelato il futuro. Non vaghe profezie da oracolo, ma analisi lucide, taglienti come bisturi. Aveva scritto che sapeva. Quel suo articolo si chiamava proprio “Io so”. E cosa sapeva? Sapeva chi tirava i fili del potere, sapeva dove saremmo finiti. E cinquant’anni dopo, guardandoci intorno, viene da chiedersi quanto sia tornato “utile” a qualcuno che abbiano zittito così presto uno come Pasolini: perché aveva visto fin troppo bene il ritorno del fascismo. E non il “fascismo” che ormai è usato come accusa infantile, e visto ovunque dal primo schizzinoso che passa. Parlava, Pasolini, del fascismo vero. Del fascismo peggiore. Quello in cui viviamo oggi.

Il nuovo fascismo, quello che non si vede

Nel 1960, Pasolini scrive qualcosa che suona come un teorema: “Il fascismo non è che uno degli elementi ideologici del capitalismo: e finché ci sarà il capitalismo ci sarà anche il fascismo”. Semplice, diretto. Ma negli anni Settanta la diagnosi si fa più precisa, più inquietante. Non si tratta più del fascismo archeologico, quello con le parate e i gagliardetti. Si tratta di qualcosa di nuovo, più sottile. Il potere della società dei consumi, lo chiama. Un potere che non ti reprime picchiandoti in piazza, ma trasformandoti dall’interno.

Anni dopo, nel 1973, sul Corriere della Sera scrive: “Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi”. Perché questo nuovo potere non reprimere solo dall’esterno: penetra dentro, cambia i desideri, modifica i corpi, cancella le culture. È un genocidio antropologico, dice Pasolini. E lo dice da quando l’Italia del boom economico si riempiva di televisori, autostrade, supermercati. Mentre tutti festeggiavano il “benessere”.

La televisione, per Pasolini, è lo strumento chiave di questa trasformazione. Non informa: omologa. Crea un italiano medio, cancella i dialetti, le culture regionali, le differenze. Impoverisce il linguaggio e spegne l’inventività che caratterizzava i ragazzi del popolo.

E soprattutto, crea bisogni. Desideri finti che sembrano tuoi ma sono indotti, costruiti, funzionali al sistema produzione-consumo.

La mutazione che nessuno voleva vedere

C’è un passaggio negli Scritti corsari in cui Pasolini descrive una scena che ha visto mille volte: i ragazzi delle borgate romane, quelli che frequentava, che filmava, che amava. Li vede cambiare sotto i suoi occhi. Perdono il loro modo di parlare, i loro gesti, persino il modo di camminare. Si conformano a un modello che arriva dalla televisione, dalla pubblicità, dal consumo. Non sono più loro stessi. Sono copie di un prototipo borghese che non gli appartiene.

Questa “mutazione antropologica” è il cuore della visione di Pasolini sul futuro. Lui capisce che non si tratta solo di economia o politica. Si tratta di un cambiamento nella sostanza umana. I ragazzi che avrebbero potuto interpretare Accattone nel 1961 non esistono più nel 1975. Sono stati sostituiti da un’altra specie: giovani tristi, nevrotici, segnati da un’allegria ostentata e aggressiva. Il potere ha scalfito, lacerato, violato per sempre l’anima del popolo italiano, scrive. Il fascismo non ci era mai riuscito.

Io so: l’articolo che costò caro a Pasolini

Nel novembre 1974, Pasolini pubblica sul Corriere un testo che fa tremare i palazzi. Io so, si intitola. Conosce i nomi di chi sta dietro le stragi, i golpe, la strategia della tensione. Conosce i legami tra potere politico, criminalità organizzata, servizi segreti deviati. Ma soprattutto, sa una cosa ancora più pericolosa: sa che il nuovo fascismo, quello del capitalismo totale, ha bisogno di questa violenza per consolidarsi.

Scrive di voler mettere tutto nel suo romanzo Petrolio, il libro che sta scrivendo. Un capitolo intero, “Lampi sull’Eni”, dovrebbe svelare i retroscena della morte di Enrico Mattei. Le indagini successive hanno trovato connessioni tra l’omicidio di Pasolini, quello di Mattei e la scomparsa del giornalista Mauro De Mauro. Un triangolo di morti scomode, tutte legate al potere economico e alle sue zone d’ombra.

La notte tra l’1 e il 2 novembre 1975, Pasolini viene attirato all’Idroscalo di Ostia. La versione ufficiale dice che è lì per un incontro con Giuseppe Pelosi, un ragazzo di vita diciassettenne. Pelosi confessa, viene condannato. Ma le analisi del DNA trovano tracce di almeno tre persone sconosciute sulla scena del crimine. Pelosi stesso, anni dopo, ritratta: erano in cinque. Lo hanno aggredito insieme a Pasolini. Era un agguato organizzato.

Una cosa è certa: tra i nomi che ricorrono nelle indagini ci sono quelli di malavitosi legati alla destra eversiva romana, alla nascente banda della Magliana a sua volta legata ai servizi segreti, e a quegli ambienti neofascisti che Pasolini aveva descritto e denunciato.

L’avvocato che difende Pelosi è pagato dalla corrente andreottiana della Democrazia Cristiana. Cinquanta milioni di lire, “soldi ben spesi”, dirà qualcuno. Anche, forse, per comprare il silenzio su cosa è successo davvero quella notte.

Salò, il testamento di Pasolini che nessuno voleva vedere

Pochi mesi prima di morire, Pasolini finisce Salò o le 120 giornate di Sodoma. Il film più duro, più insopportabile mai girato in Italia. Lui stesso lo descrive come una metafora di ciò che il potere fa del corpo umano: la mercificazione, la riduzione a cosa. Non è pornografia, è politica. È la rappresentazione di come ogni forma di potere, quando diventa totale, trasforma gli esseri umani in oggetti.

Il film viene presentato postumo a Parigi, tre settimane dopo l’omicidio. In Italia scatena processi, sequestri, scandali. Ma Salò non è il grido disperato di un uomo sconfitto, come qualcuno ha voluto interpretarlo. Salò è l’ultimo avvertimento. Pasolini sta dicendo: guardate dove stiamo andando. Guardate cosa diventa una società quando il potere non ha più limiti, quando tutto è permesso purché funzionale al sistema.

Nell’ultima intervista della sua vita, quella del 1° novembre, Pasolini parla di un’educazione sbagliata che spinge tutti a volere possedere tutto a qualsiasi costo. Dice che l’inferno sta risalendo verso la superficie. Gli chiedono come pensa di evitare questo pericolo. Risponde che ci penserà il giorno dopo. Ma il giorno dopo è già morto.

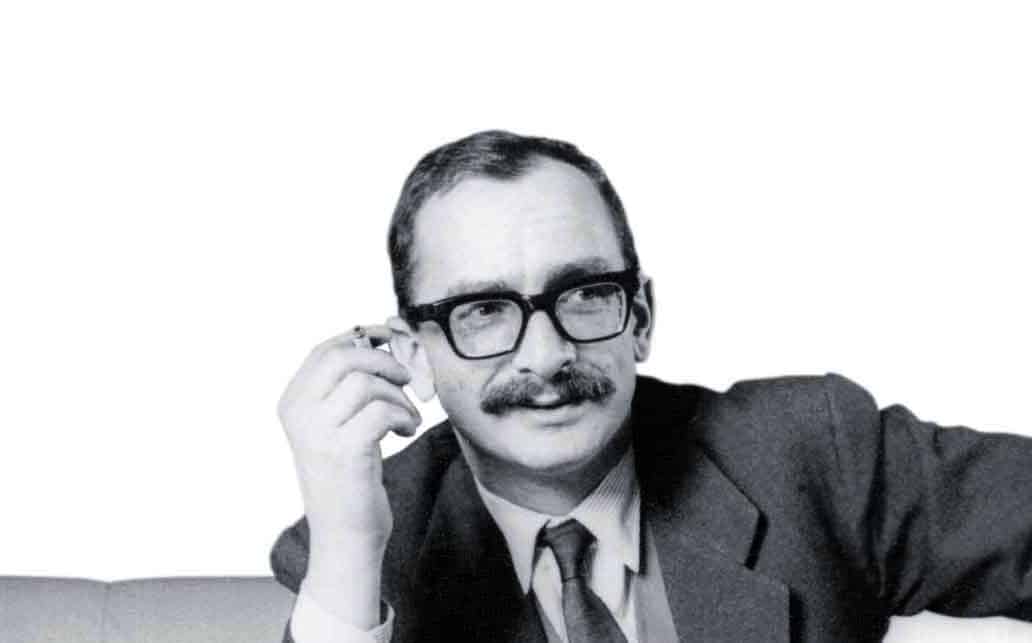

Feltrinelli e gli intellettuali che scelsero l’azione

In quegli stessi anni, un altro intellettuale italiano fa una scelta diversa. Giangiacomo Feltrinelli, editore, milionario, comunista, decide che le parole non bastano più. Nel 1972 muore ai piedi di un traliccio dell’alta tensione a Segrate, mentre cerca di piazzare un ordigno esplosivo. La versione ufficiale dice che è stato un incidente. Altre ipotesi parlano di omicidio. Ma poco importa: Feltrinelli aveva scelto la lotta armata come risposta al fascismo strisciante che vedeva avanzare.

Pasolini e Feltrinelli rappresentano due modi opposti di reagire alla stessa diagnosi. Entrambi vedono il pericolo, entrambi sanno che la democrazia italiana è sotto l’attacco di forze oscure, o fin troppo chiare. Ma uno sceglie le parole, il cinema, la denuncia pubblica. L’altro sceglie l’esplosivo. Non si tratta di stabilire chi avesse ragione. Si tratta di capire che quella generazione di intellettuali aveva visto qualcosa di reale, di minaccioso. E che pagò con la vita, in modi diversi, il fatto di averlo visto.

Il futuro che viviamo, quello che lui aveva visto

Oggi, nel 2025, a cinquant’anni esatti dalla morte di Pasolini, basta guardarsi intorno. I venti di guerra avanzano in tutta Europa e negli Stati Uniti. I social media hanno moltiplicato per mille l’effetto omologante della televisione. Il consumismo, il gossip, lo shopping, il fast fashion sono diventati i culti di una unica religione condivisa. Le differenze culturali si appiattiscono sotto il peso di algoritmi che ci propongono tutti gli stessi contenuti, gli stessi desideri, gli stessi modi di pensare.

Il nuovo fascismo di cui parlava Pasolini non ha bisogno di camicie nere o manganelli. Si maschera da libertà, da tolleranza, da progresso. Ti dice che puoi essere chi vuoi, e nel frattempo ti trasforma in un consumatore standardizzato. Ti promette l’individualità mentre ti inserisce in un algoritmo. È un amico educato che ti sorride mentre ti svuota l’anima.

La “mutazione antropologica” di cui parlava Pasolini è completata. I ragazzi delle borgate non esistono più, sostituiti da generazioni cresciute con lo smartphone in mano, educate da TikTok e Instagram a desiderare le stesse cose, a parlarsi con le stesse frasi fatte, a pensarsi uniche mentre sono perfettamente intercambiabili. Il dialetto è morto (perfino chi non conosce l’italiano poi non sa parlare né scrivere nemmeno in dialetto), la cultura popolare è morta, la vera diversità è morta.

Resta solo il Centro, il potere omologante del consumo, che decide cosa devi volere, cosa devi essere, cosa devi seguire, cosa ti fa ridere, e soprattutto cosa devi comprare per sentirti vivo.

E se Pasolini non fosse morto?

Viene da chiedersi cosa sarebbe successo se Pasolini fosse sopravvissuto a quella notte del 1975. Avrebbe avuto settantatré anni nel 1995, quando Berlusconi salì al potere portando in politica proprio quel modello televisivo che lui aveva denunciato. Avrebbe avuto ottant’anni nel 2001, quando le Torri gemelle crollarono e il mondo entrò in una nuova fase di autoritarismo mascherato da sicurezza. Avrebbe centotre anni oggi, e forse saremmo qui a dire che si è risparmiato l’era dei social media, dell’intelligenza artificiale, del capitalismo della sorveglianza. Tanto l’aveva già in qualche modo vista.

Forse negli anni successivi al 1975 avrebbe continuato a scrivere, a girare film sempre più duri, sempre più disturbanti. Forse avrebbe trovato nuove forme per dire la stessa cosa: che il potere ci sta trasformando, che stiamo perdendo ciò che ci rende umani, che il fascismo è tornato sotto mentite spoglie.

E forse, ed è questo il pensiero più doloroso, la sua presenza avrebbe fatto una differenza. Non perché un solo intellettuale può fermare il capitalismo globale. Ma perché una voce libera, una voce che dice la verità senza paura, può svegliare altre coscienze. Può creare anticorpi.

Pasolini morì mentre urlava che eravamo in pericolo. Lo zittirono, forse proprio per questo. Cinquant’anni dopo, il pericolo si è materializzato. Viviamo nel mondo che lui aveva previsto, nel futuro che lui aveva visto. E non c’è più nessuno a urlarci che dobbiamo svegliarci. O forse sì, ma non lo ascoltiamo. Siamo troppo impegnati a consumare, a scrollare spaventati, a essere perfettamente omologati mentre ci crediamo liberi.

L’inferno, diceva Pasolini nella sua ultima intervista, sta risalendo verso di noi. Cinquant’anni dopo, è arrivato. E noi non ce ne siamo nemmeno accorti.