Le condizioni di vita sono sempre più difficili in tutto il mondo a causa del cambiamento climatico globale. E cambiamento climatico, lo abbiamo già scritto, non significa solo condizioni meteorologiche estreme: l’impatto di innalzamento del livello del mare, ecosistemi danneggiati e stravolgimenti ambientali causerà squilibri geopolitici globali.

Secondo UNHCR, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, nel decennio 2008-2018 ben 21,5 milioni di persone all’anno sono state sfollate per eventi meteorologici come inondazioni, tempeste, incendi e temperature estreme. Numeri che aumenteranno negli anni futuri: il think tank internazionale IEP stima che 1,2 miliardi di esseri umani potrebbero subire lo stesso destino entro il 2050, e diventare rifugiati climatici.

Chi sono i rifugiati climatici?

Il termine “rifugiati climatici” nasce nel 1985 e contraddistingue le persone costrette a lasciare il loro habitat, temporaneamente o per sempre, a causa delle “perturbazioni ambientali”. La definizione dell’epoca, stilata dall’esperto ONU Essam El-Hinnawi, risente già degli anni e va aggiornata.

Un esempio? Nel 2020 due uragani di categoria 4 hanno colpito Honduras, Guatemala ed El Salvador. La gente si è riversata in massa oltre il confine col Messico, puntando verso gli USA: aveva perso casa, accesso ad acqua pulita e mezzi di sussistenza a causa di frane e piogge torrenziali. “Perturbazioni ambientali”, come dice la definizione del 1985.

Oggi la definizione però va estesa a una gamma molto più ampia di soggetti, che non sempre vedono una diretta relazione di causa-effetto nel motivo che li rende rifugiati climatici. Spesso, e sempre più spesso, i rifugiati climatici dipenderanno non da “perturbazioni”, ma da cambiamenti strutturali nell’ecologia del pianeta.

Un altro esempio? L’innalzamento del livello del mare. Negli ultimi 30 anni, il numero di persone che vivono in zone costiere ad alto rischio è aumentato da 160 milioni a 260 milioni. Il 90% di queste viene da paesi in via di sviluppo e piccoli stati insulari.

Un effetto domino globale

La situazione sta peggiorando (o aumenta la nostra consapevolezza, se volete) perchè i rischi climatici sono interconnessi, e non di rado causano reazioni a catena. Se le temperature aumentano in una nazione, ad esempio, la siccità riduce redditi, risorse alimentari, esportazioni. Aumenta il costo anche per altre nazioni. C’è rischio di epidemie, e di cambiamenti apparentemente sganciati da quella circostanza.

Prendete la Siria: tra il 2006 e il 2010 un buon numero di terreni fertili si è desertificato. Si sono ridotti i raccolti, 800.000 persone hanno perso i mezzi di sussistenza, l’85% del bestiame siriano è morto. Risultato? Aumento vertiginoso dei prezzi, 1.5 milioni di rifugiati climatici dalle campagne in città, e chi è rimasto nelle aree rurali è diventato facile preda dello Stato Islamico.

Capite il nesso? Dall’ambiente alle guerre civili, tutto può essere parte di un unico effetto domino. Che produce (come nel caso della guerra Siriana) altri rifugiati: tantissimi rifugiati. Il 25% dei siriani, oltre 6 milioni di persone, è fuggito dal paese.

Come vanno considerati? Rifugiati climatici o politici?

Esiste un’elevata correlazione tra i Paesi particolarmente sensibili ai cambiamenti climatici e quelli che stanno vivendo disordini o spargimenti di sangue. Secondo lo studio Global Trends in Forced Displacement 2020 dell’UNHCR (ve lo linko qui), il 95% di tutti gli sfollamenti dovuti a conflitti nel 2020 si è verificato in Paesi vulnerabili o estremamente vulnerabili ai cambiamenti climatici.

Serve riconoscere quello dei rifugiati climatici come un problema che può avere implicazioni significative per la sicurezza internazionale, l’instabilità, i conflitti e la geopolitica. E servono strategie che consentano una gestione umana, sicura e proattiva dei flussi migratori climatici.

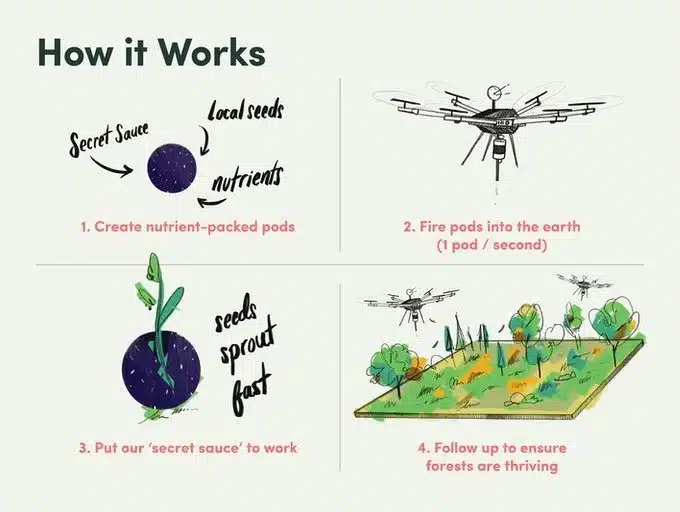

Scienza e tecnologia fanno la loro parte. In Bangladesh le inondazioni hanno aumentato del 53% la salinità dei terreni agricoli. Gli agricoltori, in sintesi, non sono più in grado di coltivare i loro normali raccolti. Un progetto di ricerca olandese chiamato The Salt Solution punta a convertire le loro colture in altre più adatte alle mutate condizioni. Tra queste: patate, carote, cavoli e coriandolo. Finora 10.000 agricoltori hanno ricevuto una formazione, ottenendo da due a tre raccolti extra all’anno. Stesso obiettivo per il progetto di ricerca finanziato da 7 paesi europei e chiamato Salfar (Saline farming) di cui abbiamo parlato qui. Un aiuto potrebbe arrivare anche dai droni (terrestri o volanti) in grado di piantare alberi e colture rapide, combattendo anche la desertificazione.

Altre cose necessarie? Uno status speciale per i rifugiati climatici, un gruppo di lavoro interagenzia per coordinare gli sforzi a livello mondiale, e tutte le altre buone idee che ci vengono in mente.

Tuttavia, l’aiuto migliore ai rifugiati climatici è un altro.

La soluzione definitiva (anche al problema dei rifugiati climatici) è raggiungere ad ogni costo gli obiettivi stabiliti nell’accordo di Parigi per limitare l’aumento della temperatura ben al di sotto dei 2 gradi Celsius (°C) e idealmente a 1,5°C. Abbiamo davvero poche, pochissime possibilità di farcela se non ci muoviamo ora.

Dobbiamo agire collettivamente per gestire questa crisi. Serve un enorme lavoro di squadra, dai governi alle istituzioni civili, al mondo accademico e alle aziende.

Anche come singoli, dobbiamo considerare attentamente le nostre responsabilità come consumatori, elettori e cittadini globali. Insieme possiamo avere un grande impatto. Ma dobbiamo fare presto!